Beckett fra le righe. Appunti di lavoro

Pierfrancesco Giannangeli, «Hystrio», XXXV-4

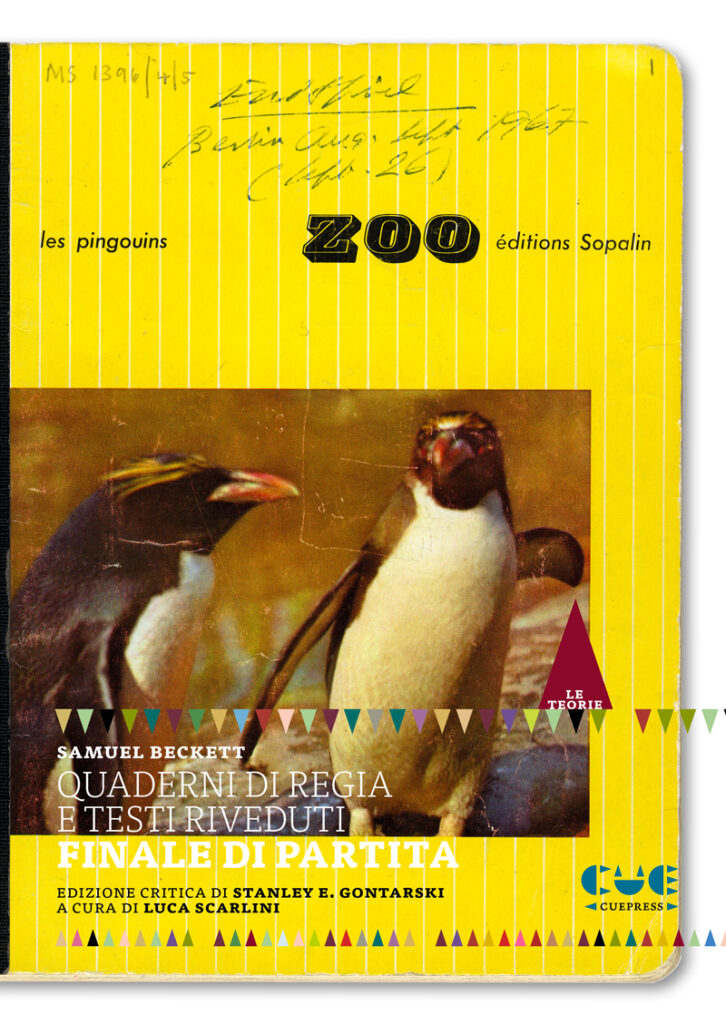

Sentite questa: «Il teatro per me è prima di tutto svago dal lavoro sulla narrativa. Abbiamo a che fare con un certo spazio e con persone in quello spazio. Questo è rilassante». La frase la pronunciò Samuel Beckett parlando con Michael Haerdter, suo assistente per la messinscena di Finale di partita allo Schiller Theater di Berlino, nel settembre del 1967. A riportarla è Stanley E. Gontarski nell’introduzione alla pubblicazione del quaderno di regia dedicato appunto al testo e alla sua revisione da parte dell’autore, in versione italiana meritoriamente pubblicato dall’editore Cue Press. Lasciando da parte il piacere del dettaglio che tale revisione produce, insieme alla pura emozione suscitata dal poter leggere gli appunti nella scrittura di Beckett – cose preziose che si devono lasciare alla relazione personale del lettore con il libro – bastano queste parole per capire come anche un autore considerato, a buon diritto, uno scrittore di letteratura, comprenda la necessità di un’altra grammatica quando si tratta di uno spettacolo. Insomma, anche Beckett venne rapito dalle necessità della «scrittura scenica», indispensabile sviluppo della «scrittura drammaturgica», poiché chi scrive per il teatro, o quando si scrive per il teatro, lo si fa per essere rappresentati piuttosto che letti. In precedenza era accaduto a un altro immenso autore, il nostro Pirandello, che a contatto con gli attori, in verità più Ruggeri e Melato (con sullo sfondo Talli) che Musco, comprese che quella che si parla sul palcoscenico è un’altra lingua da quella che si scrive sulla carta. In più, Beckett nella sua dichiarazione sottolinea per ben due volte la parola «spazio». Il segreto sta proprio lì, nell’intuizione di ciò che rende possibile la messinscena e dunque il teatro: lo spazio, dove azione e movimento producono il tempo. Il luogo dove tutto diviene grazie alla determinante presenza dell’attore, insieme al respiro dello spettatore.