Logbook

Approfondimenti, interviste, recensioni e cultura: il meglio dell’editoria e delle arti da leggere, guardare e ascoltare.

Daniele Timpano, Oreste

Oggi Daniele Timpano – fondatore con Elvira Frosini della compagnia Frosini/Timpano attiva dal 2008 – staziona nei piani alti della drammaturgia italiana contemporanea, motivo per cui è operazione di significativo respiro culturale da parte di Cue Press ripubblicare il testo di Oreste. Scritta nel 2001, l’opera contiene in sé elementi stilistici, frammenti poetici e visioni che caratterizzano il percorso creativo dello scrittore romano.

Oreste di Timpano si confronta con il modello euripideo che, a differenza di Orestea di Eschilo, abbandona l’ambientazione arcaica e sacrale per contestualizzare la vicenda in una dimensione quotidiana dettata dalla ragione umana. Così il timore delle leggi e della politica, come le avverte lo stesso Oreste, sostituisce la voce minacciosa degli Dei.

Timpano mantiene l’ossatura narrativa euripidea: Oreste ha ucciso la madre Clitemnestra, perché colpevole di aver tradito e poi assassinato Agamennone con la complicità dell’amante Egisto. Come in Euripide vive appartato dalla città ma Timpano lo veste di abiti contemporanei: il giovane attende il verdetto sulla sua sorte in uno scatolone, ossia in una sorta di prigione-grembo materno, è psichicamente turbato perché attanagliato dal rimorso e dalla paura del futuro, si presenta passivo e inetto tanto da consegnarsi alla sorella Elettra e all’amico Pilade. Analogamente gli altri personaggi timpaniani appaiono incapaci di agire, sembrano marionette ferme e prive di determinazione individuale.

Gli effetti di questa parodia si estendono anche al coro, trasformato in un complessino musicale che dialoga a distanza con i personaggi ed è più volte invitato a contenere il rumore per non disturbare troppo il malato e tormentato Oreste.

Questa lettura innovativa si intreccia con la struttura dei dialoghi che, come in Euripide, seguono lo schema del botta e risposta sostenuto da battute lunghe un verso e soprattutto capaci di garantire al testo ritmo e fluidità espressiva.

La questione del delitto: Oreste, «mai stanco di uccidere femmine», attribuisce la colpa ad Apollo e così non si assume nessuna responsabilità, sostenuto anche dalla fedele Elettra la quale ribadisce, con una battuta finale assai comica e tagliente, che è «tutta colpa di Apollo comunque: fu lui che persuase un figlio a uccidere la madre: impresa non molto popolare».

Di fatto il tribunale popolare assolve Oreste. Viene così a mancare la catarsi tragica e si restaura l’ordine, anche sociale e politico, altrimenti minacciato da un’applicazione corretta della legge. Tra mondo divino e mondo umano si crea una frattura indelebile, un senso di distanza quasi incolmabile, come del resto aveva denunciato lo spesso Euripide.

Ad approfondire questo intrigante Oreste targato Timpano soccorrono due importanti e luminosi contributi firmati da Maddalena Giovannelli (Oreste. Tra le macerie della tragedia) e da Attilio Scarpellini (Daniele Timpano contro l’innocenza della cultura).

Collegamenti

I peggiori film anni Settanta visti da Renato Palazzi

«Esotici, erotici, psicotici». Non sono i mostri da cronaca nera tutta sangue, perversioni e atrocità. Tutt’altro. L’ultima sorpresa di Renato Palazzi, l’autorevole e serissimo critico teatrale milanese scomparso a novembre, è un libello che sguazza nel sottobosco cinematografico a tinte forti che cinquantanni fa, nel momento d’oro del nostro cinema più commerciale, riempiva i tamburini dei giornali con i titoli in proiezione nelle (oggi scomparse) decine di sale in città. Il peggio degli anni Settanta in 120 film, come recita il sottotitolo, è catalogato non senza ironia nelle centocinquantacinque pagine del libretto postumo, appena pubblicato da Cue Press, che oltre a fare un’attenta disamina della produzione di serie Z del cinema di quei tempi, è anche una sorta di diario degli anni più sofferti della gavetta dell’autore.

Perché il giovane Palazzi, dopo l’esperienza al Piccolo al fianco di Paolo Grassi, decise di darsi alla carta stampata e nel 1974, non ancora trentenne, iniziò a collaborare con la redazione spettacoli del «Corriere». Mal gliene incolse, perché il caporedattore di allora, intuendo le velleità intellettualistiche del nuovo arrivato, lo mise subito a posto: altro che prime teatrali, avrebbe recensito i peggio filmacci sorbendosi il primo spettacolo pomeridiano in sale oggi estinte come il Tonale e il Diamante, votate al trash incondizionato. Il «caudillo», come Palazzi definisce nella prefazione il suo seviziatore, giustificava tale sadismo col dovere di cronaca — «Se c’è un pubblico a cui interessano, tanto vale parlarne» — ma il giovane critico ci vedeva della perfidia: «Credetemi, bisogna proprio voler annientare una persona per mandarla a vedere un film con Sabina Ciuffini».

Escluso dal poter scrivere perfino di futuri cult pecorecci tipo Giovannona coscialunga, considerati a mo’ di «classici imperituri», gli toccavano pellicole dimenticabili (e difatti dimenticate) dai titoli coloriti quanto il contenuto, roba tipo Bocche di velluto, Carnalità o La verginella, popolate dai soliti nomi da commediola sexy «da estetica della palpata»: Gloria Guida e Edwige Fenech ma anche Carlo Giufirè, Erica Blank (a cui Palazzi affibbia, con colta perfidia, l’aggettivo «strehleriana») e appunto la Ciuffini. Nella sua brevissima avventura nella settima arte, la valletta dei quiz piomba nel pruriginoso Oh, mia bella matrigna, anno 1976, e il critico sospetta «che l’insulsa vicenda sia soltanto l’equivoco pretesto per indurre la pecorella smarrita di Mike Bongiorno a mostrare biancheria intima, qualche seno e anche un po’ di sederino».

La pellicola, insieme ad altre maliziosette, è catalogata nel capitolo Voyeurismo casereccio, che affianca i vari filoni allora di moda a cui Palazzi attribuisce appellativi cattivelli. Ci sono le Porno-inchieste, i Sexycarceri e lager, e ancora i Pugni e fagioli «nella scia sempre più lunga di maldestri imitatori ed epigoni sfuocati della coppia Terence Hill-Bud Spencer» e le sentimentalissime Furtive lacrime. Nella sezione sui filmetti erotici stranieri, spicca il messicano Eviration: «Che pubblico turbolento al Majestic, alla prima! […] All’uscita, si è raccolto attorno alla cassa protestando irosamente, al grido di ‘bidone’». Perché, se una cosa la fa rimpiangere questa antologia dove «gli attori sono carne da cannone da gettare in pasto alla platea», è il fatto che, allora, le platee erano piene, eccome.

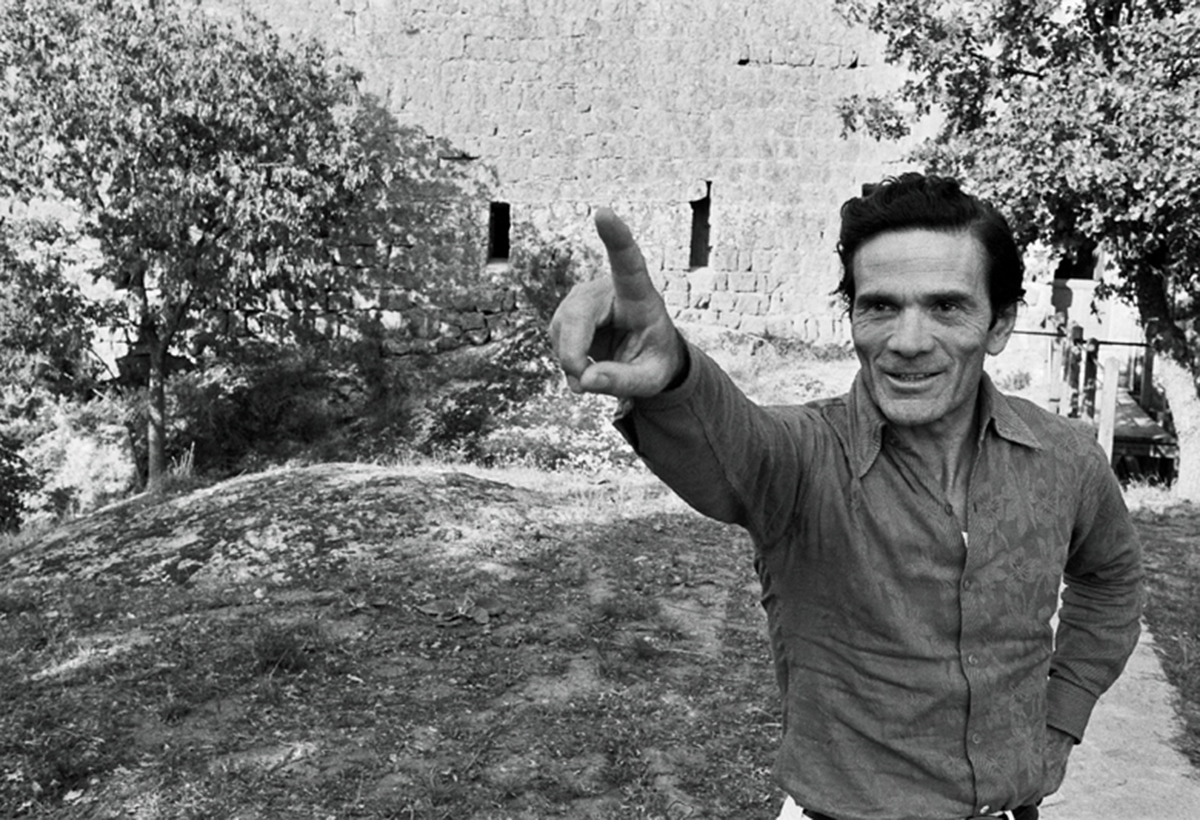

Luoghi e teatri di Pier Paolo Pasolini

Torino, 27 novembre 1968, Deposito d’Arte Presente: è qui che va in scena la prima di Orgia, una delle sei tragedie scritte per il teatro da Pier Paolo Pasolini che ne curò anche messa inscena.

Ne parliamo con Stefano Casi, drammaturgo e studioso di teatro, autore del libro I teatri di Pasolini, e con Massimo Fusillo, docente di Letteratura comparata e autore del volume La Grecia secondo Pasolini: mito e cinema.

Collegamenti

Vittorio Gassman. L’autobiografia come sfida ermeneutica

Quando nel 1981 apparve nelle librerie, l’autobiografia di Vittorio Gassman suscitò un prevedibile clamore mediatico. L’era dei social non era ancora nata, ma sulla stampa e nelle TV fu con dovizia presentata e commentata, lo stesso autore s’impegnò non poco a pubblicizzarla. A distanza di un quarantennio un piccolo ma agguerrito editore, Cue Press, ha avuto la lodevole idea di ripubblicarla, con la prefazione di Emanuele Trevi: riecco dunque tra le nostre mani Un grande avvenire dietro le spalle. Vita, amori e miracoli di un mattatore narrati da lui stesso.

La scelta reca in sé il riverbero di un evento culturale: queste pagine, la voce trepidante che le anima, sembrano provenire da un’altra era geologica. In un’epoca di endemica dimenticanza, di vuoto annichilente e pensiero globalizzato, (ri)scoprire la storia, l’arte, la cultura di questo Paese, quali strabilianti personaggi l’abbiano popolato, è un’esperienza quasi trascendente. A renderne imperdibile la lettura non è infatti la presenza di succulenti aneddoti sul dorato mondo dello spettacolo (che pure abbondano), ma il racconto vivido e densissimo di un lungo pezzo di storia – quella di noi tutti.

Gassman si dimostra un autentico scrittore, in grado di padroneggiare lessico e sintassi, forma stilistica e struttura narrativa. Il «gioco della memoria» si lega al «diagramma degli incontri» con un ritmo travolgente, e il racconto scorre con la suggestività d’una jam session parlata, abilmente intessuto intrecciando discorso memoriale e dialogo, autointervista ed epistola, brani lirici e uso del catalogo, riflessioni saggistiche e descrizioni romanzesche, in un avvicendamento di punti di vista, di passaggi dalla prima alla terza persona. Un virtuosismo tutt’altro che manieristico, che gli permette di dare forma compiuta ai ricordi, sempre sorvegliati e legati in un continuo dialogo al presente, in una modalità tutta postmoderna di riflessione lucida sull’atto del narrare, sul suo significato, sulle sue qualità terapeutiche: «Scrivere questo libro mi ha se non altro aiutato a guarire». Suggendo avidamente queste palpitanti pagine si ha insomma l’impressione che l’autore vi abbia infuso non soltanto grande mestiere e una notevole sincerità (condita da autodenigrazioni non assolutorie: il feroce egocentrismo, la smisurata ambizione, la vanesia volubilità, una visione di sé «pesante di ombre e di impietose confessioni»), ma tutto un mondo di conoscenze artistiche, culturali e umane accumulate in una vita.

L’intento di fare i conti con il proprio vissuto appare evidente, con il proposito di porsi quale «freddo e rigoroso cronachista dei fatti andati». La modalità comunicativa è però quella dell’affabulazione arguta, del gioco intelligente e provocatorio, della sfida intellettuale con se stesso e col lettore. Sfida lanciata sin dall’incipit: «Leggete – se ne avete voglia – soprattutto la punteggiatura: virgole, punti e virgola, punti, trattini, parentesi, e anche puntini di sospensione, perché no, crepi l’avarizia…». È una vera e propria affermazione di poetica, con la quale l’autore avverte che la verità andrà cercata nel non detto, in ciò che giace tra un’affermazione e l’altra, nell’allusione e nella strizzatina d’occhi: la figura dell’ellissi come modalità per giungere (o almeno tendere) al vero. Siamo dunque nel cuore del processo artistico, venato d’una sapida e accorta ironia, dal ludo citazionistico (altro elemento fortemente postmoderno) con quel lampante rimando a Totò e alla celeberrima lettera con Peppino, dal tentativo «di dare un controllo, una distanza» al dire, pur con la consapevolezza di una possibile resa all’inenarrabile che sempre circonda l’esperienza umana, poiché in queste come in altre memorie vi sono dei buchi, dei fatti che «sfuggono al raccontabile».

Il libro si lascia comunque gustare come una frizzante coppa di champagne, con una prosa d’una tale vividezza da non far rimpiangere troppo l’assenza di materiale iconografico. È diviso in capitoli dai titoli divertenti e financo sboccati, rispecchianti le fasi della vita, intrecciati in un misurato sovrapporsi tra piani narrativi passati e il presente della scrittura – davvero non ci si annoia mai. L’autore principia dalla «ricattatoria sinfonia dei colori e degli odori remoti» della casa di Genova dove trascorse i primi cinque anni di vita, passa in agile rassegna i rapporti con la sorella Mary e con la madre (donna dall’«istinto istrionico» e figura centrale della sua vita), gli anni calabresi e quelli romani, la precoce perdita del padre, le prime cotte, le grottesche esperienze militari, i fasti cestistici (Gassman è stato un nazionale di basket), la Roma occupata e i meravigliosi aneliti di libertà seguiti alla Liberazione, l’approdo all’Accademia nazionale di arte drammatica: le esperienze e i momenti topici ci sono tutti. Così come sono «rappresentate» le tappe fondamentali della spettacolare carriera artistica, con i trionfi (molti) e i tonfi (rari), l’esordio alla regia teatrale con la messa in scena d’un indimenticato Amleto (1952), i formidabili spettacoli allestiti negli anni Sessanta e Settanta, la «rocambolesca impresa televisiva» del Mattatore (1959), il progetto «progressista» di un Teatro popolare itinerante e la lotta durissima ingaggiata con i teatri stabili e «un pubblico reazionario e moralista», il momento del «ritiro sull’Aventino» a leccarsi le ferite con feste e spettacoli organizzati nel villone di famiglia, «i pomeriggi opachi di alcol e di spleen». E, naturalmente, il contrastato rapporto con il cinema, dalla precoce «ripugnanza allora reciproca» con la macchina da presa all’amore germogliato grazie all’opera di grandi registi (tra cui Monicelli, «padre putativo» insieme allo scrittore Sandro De Feo), il tutto sapientemente miscelato con la vita privata, aspetto sul quale Gassman indulge volentieri, mettendo a nudo se stesso e le sue tante donne (tacendo o mutando qualche nome qua e là), raccontando i tumultuosi matrimoni (lunga e particolareggiata la rammemorazione di quello con Shelley Winters, con la quale intreccia un dialogo a distanza a partire dall’autobiografia di lei, raccontando anche «la storia autentica della mia ‘scoperta dell’America’»), le numerose «scappatelle», i rapporti con i mostri sacri del teatro, con colleghi coetanei e più giovani, le amicizie di una vita e quelle finite male, le manie e le inquietudini esistenziali, il complesso rapporto con i figli.

Di sommo interesse sono poi le riflessioni sul mestiere dell’attore, sull’arte scenica e cinematografica, che testimoniano un impegno intellettuale ed emotivo intensissimo, una compenetrazione assoluta tra arte e vita. E ancora, sul tremendo iato tra finzione e realtà, intimamente e soffertamente avvertito, sull’imprescindibilità del linguaggio eppure sulla sua inutilità: tra queste ed altre contraddizioni si dipana un racconto che, al pari d’una riuscita opera letteraria, getta luce sul significato dell’esistenza percorrendone le luci della ribalta ma anche e soprattutto le ombre, le zone oscure, gli anfratti più reconditi.

Insomma, neanche un rigo appare superfluo in questa sorta di postmoderno romanzo veristico truccato da autobiografia, che si chiude con dei versi scritti per la terza moglie, Diletta D’Andrea. E se anche dovesse perdere la sfida ermeneutica lanciata dall’autore, il lettore potrà comunque dare una risposta convintamente affermativa alla domanda che Gassman con piglio metaletterario si pone: «Ha un senso questo voltarsi indietro e riannodare le fila del tempo passato?».

Collegamenti

Aspettando Godot, quello vero

Tanto per cominciare, Vladimir non raggiunge Estragon come siamo abituati a pensare. È già in scena, «a destra vicino all’albero, per metà nell’ombra. Estragon è immobile, e cerca di togliersi lo stivale». Fin dalla didascalia iniziale di Aspettando Godot, Beckett sposta i suoi personaggi, ne smuove i corpi, i fonemi, le traiettorie sceniche.

È un lavoro di altissima precisione compiuto nel 1975, in occasione della messa in scena che lo stesso Samuel Beckett fece di En attendant Godot (Warten auf Godot) in lingua tedesca allo Schiller Theater di Berlino, a 22 anni dalla prima parigina dell’opera che gli procurò una fama mondiale. Le revisioni al testo per la messa in scena berlinese servirono anche per l’allestimento di En attendant Godot che Walter Asmus realizzò nel 1984 per il San Quentin Drama Workshop: dopo le prove londinesi, lo spettacolo, destinato a diventare a tutti gli effetti una produzione dello stesso Beckett, aprì l’Adelaide Arts Festival in Australia.

Oggi, grazie alla Cue Press, questo copione viene pubblicato in Italia, assieme al voluminoso corpus di note, inserti e ragionamenti che vanno a comporre una guida labirintica per chi volesse entrare nella mente di un genio al lavoro: Quaderni di regia e testi riveduti e corretti. Aspettando Godot, edizione critica di James Knowlson e Dougald McMillan, a cura di Luca Scarlini (pp. 454, € 54,99).

Su fogli a quadretti, ripristinando a tratti l’originale francese, Beckett annota le ferree dinamiche delle sue creature. All’interno di un disegno geometrico interrotto ogni tanto da furiose cancellazioni che esplodono come nuvole nere, ogni parola viene sottoposta alla verifica implacabile della scena. È soprattutto nelle didascalie che l’autore esprime la sua immaginazione plastica: silenzi ancora più prolungati, movimenti di esattezza millimetrica che includono personaggi e oggetti.

Qualche esempio? Mentre Estragon dorme, Vladimir non cammina «irrequieto avanti e indietro» come descritto nel testo originale, ma segue in direzione antioraria l’identico percorso che Estragon aveva appena compiuto in senso orario. Nel testo riveduto, Estragon non è seduto su un sasso, ma su una roccia. Migliaia di note e un unico grande scopo: «Dare forma alla confusione». Complessivamente, emerge una cartografia delle anime spoglie e del loro affannoso cercarsi e distruggersi, che l’incredibile lavoro di Luca Scarlini, curatore e traduttore, consegna agli studiosi, ai registi e ai lettori che vogliano osservare da vicino gli strumenti di lavoro dell’officina di Samuel Beckett, premio Nobel per la letteratura nel 1969. «Beckett lavorava attraverso suggestioni piuttosto che affermazioni, creando immagini che si rimandano a vicenda e risuonano nell’immaginazione» scrive nella prefazione del volume il biografo James Knowlson.

Il progetto editoriale della Cue Press non si ferma qui. Entro l’autunno verranno pubblicati altri inediti: i Drammi brevi e i Quaderni di regia relativi alle messe in scena beckettiane di Finale di partita e L’ultimo nastro di Krapp.

Il peggio degli anni Settanta in 120 film

Esotici, erotici, psicotici. Il peggio degli anni Settanta in 120 film (Cue Press) di Renato Palazzi, con prefazione di Maurizio Porro, è un viaggio tra i titoli più improbabili e controversi del cinema di quegli anni, dove il gusto per l’eccesso si mescola all’irriverenza tipica di un’epoca piena di sperimentazioni e trasgressioni.

Un libro che, tra curiosità e analisi critiche, restituisce l’atmosfera di un decennio cinematografico tanto vituperato quanto affascinante.

Collegamenti

Emanuele Trevi racconta Vittorio Gassman

Durante l’appuntamento, i conduttori dialogano con Emanuele Trevi in occasione della riedizione per Cue Press di Un grande avvenire dietro le spalle. vita, amori e miracoli di un mattatore narrati da lui stesso, l’autobiografia di Vittorio Gassman.

Un viaggio avvincente dall’infanzia alla vecchiaia del grande attore, arricchito dall’introduzione di Trevi, che racconta così la vitalità e l’ironia di una delle figure più carismatiche della scena teatrale e cinematografica italiana.

Collegamenti

L’agenda rossa di Beckett il revisore. Aspettando Godot in tedesco è tutta un’altra storia

È quella pettegola della moglie a riferirgli che, durante la prova generale, i pantaloni dell’attore non sono «caduti nel modo giusto». Piccato, Samuel Beckett (1906-1989) scrive al regista Roger Blin, chiedendogli che «quel gesto» venga eseguito correttamente perché fondamentale a suscitare «il riso e il pianto» nello spettatore. Accade a Parigi, nel 1953, al Théâtre de Babylone: sta per debuttare Aspettando Godot.

Che lo scrittore irlandese pretenda – dei suoi testi – regie pedisseque e precise è risaputo, ma ora arriva, coup de théâtre, la smentita, firmata dallo stesso Beckett in una già mitologica «agenda rossa»: Quaderni di regia e testi riveduti – Aspettando Godot è un poderoso volume curato da James Knowlson e Dougald McMillan (e, per l’edizione italiana, Luca Scarlini), appena pubblicato da Cue Press del vulcanico Mattia Visani.

Primo di una serie dedicata al Premio Nobel – presto arriveranno gli appunti di Finale di partita et al. –, il libro rende conto di Warten auf Godot, la versione tedesca di Aspettando Godot, riveduta e corretta nel 1975, a ventidue anni dalla prima, per lo Schiller Theater di Berlino, dove l’autore firma anche la regia. «Dando forma alla confusione», Beckett rimaneggia il canovaccio sin nel sottotitolo, aggiungendo lo spiegone Una tragicommedia in due atti, ma anche vivacizzando i dialoghi con intercalari secchi e ripetitivi – «Ah sì», sic – dall’indubbio effettaccio comico. Forse ha poca fede nell’umorismo teutonico, e «forse» – a detta dei curatori – è proprio «la parola chiave del suo teatro e della radicale incertezza della pièce… Per Beckett chiunque si scopre ‘un non-sapiente, un im-potente’».

Sotto il bisturi dello spietato doc Samuel, Aspettando Godot in tedesco sembra tutta un’altra storia, ma solo se ci si concentra sulle minuzie (il sasso, non la roccia, su cui si siede Estragone, ad esempio): ottime per i filologi, perniciose per i teatranti. Dopotutto, sono gli stessi curatori ad ammetterlo, quest’opera «non è (nonostante gli sforzi da parte di alcuni critici di farla sembrare tale) un pamphlet filosofico con una spruzzata di teatro». Semmai il contrario; un copione per palcoscenico con sbuffi di esistenzialismo e vaghe ambizioni suicidarie: «Ci impiccheremo domani. A meno che non venga Godot». Seee.

Una domenica con Beckett e Scarlini

Per la prima volta in Italia, vengono pubblicati i quaderni di regia di Samuel Beckett.

Durante la trasmissione, si approfondisce la genesi di questi materiali, mettendo in luce le ragioni che spinsero l’autore a curare personalmente la messa in scena delle proprie opere e evidenziando le differenze rispetto alle versioni precedenti.

Si analizzano le motivazioni del notevole ritardo con cui i lavori di Beckett sono stati rappresentati in Italia, soprattutto se paragonati alla loro diffusione nei maggiori Paesi europei.

Collegamenti