Logbook

Approfondimenti, interviste, recensioni e cultura: il meglio dell’editoria e delle arti da leggere, guardare e ascoltare.

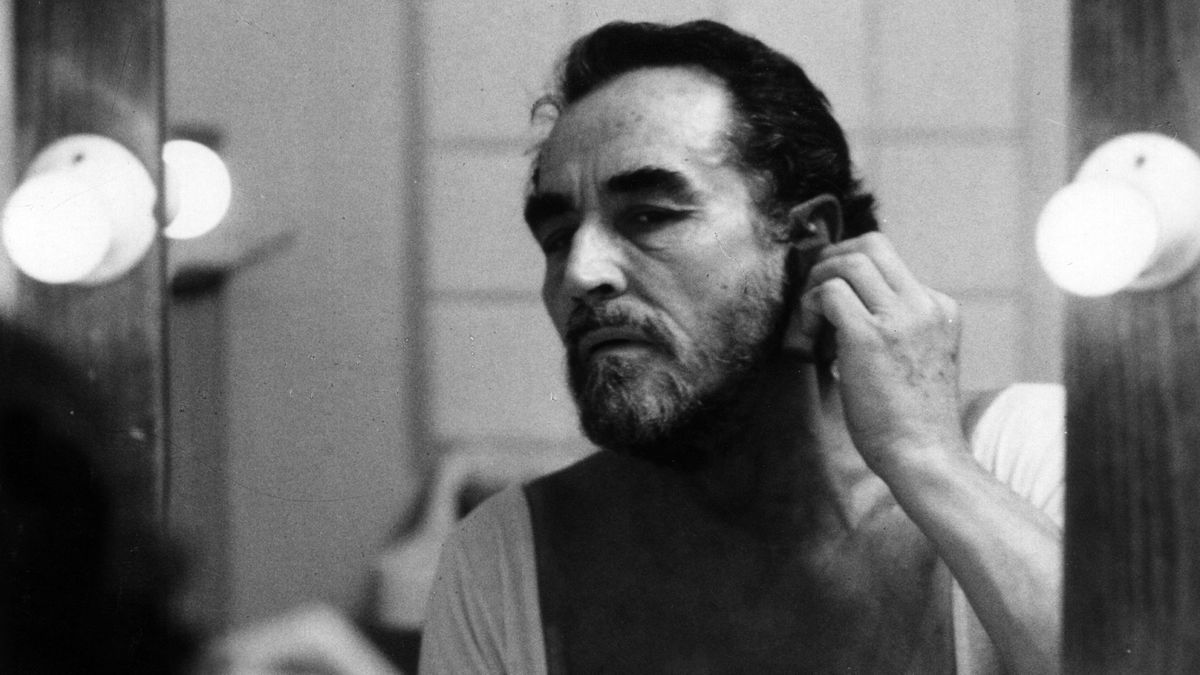

Jerry Lewis, la voglia matta

La «scrittura scenica», secondo Carmelo Bene, non si può insegnare; non ha a che fare con il testo, il plot, i dialoghi, la regia e neppure con la recitazione. È un ritmo che attraversa il corpo, si segmenta in cento scatti, fremiti di mani, mimica facciale, contorcimenti, salti logici espressivi. È la tavolozza di un pittore o una fiaba interpretata con saltelli e mossette inaspettate. Comicità muta, come quando Jerry Lewis in Ragazzo tutto fare (The Bellboy, 1960), sigarone in bocca, seduto alla scrivania del capo, dà ordini con gesti frenetici a una pletora di dipendenti fantasma, o dirige un’orchestra di soli strumenti. Il «testo» (in bianco e nero) è lui.

Bene si infastidiva quando qualcuno gli faceva notare la somiglianza con il Picchiatello, ma era proprio vero; non tanto per i lineamenti del viso quanto per il bambino epilettico, il burattino, lo shlemiel – il tipo che rovescia la bibita – e lo shlimazel, quello che se la prende addosso. C’entrava l’irripetibile presenza. Nessuna «interpretazione» del copione, neppure se è di Shakespeare.

Jerry le chiama «gag non verbali». Esempio? «Il Picchiatello sta pulendo e spolverando una teca di vetro che contiene farfalle. Le osserva. Sono belle. Lancia un ultimo sguardo e poi apre la teca. Le cinque stupende farfalle imprigionate volano via, lasciando cinque impronte vuote nella teca. Il Picchiatello le osserva volare via in uno stato completamente attonito. Alla fine fa un fischio e queste ritornano di nuovo al loro posto nella teca. Lui chiude lo sportello e se ne va.»

L’aneddoto è contenuto nel libro The Total Film-maker, raccolta di lezioni impartite da Jerry Lewis negli anni Settanta agli studenti dell’Università della California del Sud, e già pubblicato nel 1982 con il titolo Scusi dov’è il set? Confessioni di un filmaker (Arsenale editrice, a cura di Maria Teresa Crisigiovanni).

Ma se è impossibile essere Jerry Lewis, a cosa serve leggere i suoi consigli per diventare un «total film-maker»? Nicolas Cage nella premessa afferma che «Jerry Lewis è il mio idolo» e anche il suo eroe fin da bambino, prima di diventarne grande amico, e che il libro gli «spalancò le porte al suo sapere e all’eccezionale preparazione presente nel suo lavoro». Mentre Enrico Ghezzi, nella prefazione, dice l’importanza dell’«assenza dal set», il girovagare di Lewis tra i macchinari, i tecnici, l’ufficio del produttore, la moviola… Vuole controllare «tutto il processo produttivo» e in più appropriarsi dei sentimenti della troupe, diventare l’opera stessa, tanto da leccare la pellicola pensando che «un qualcosa di più di me sarebbe passato nel film». La voglia matta di non lasciare a nessuno la libertà di decidere, né al direttore della fotografia né al montatore, lo fa inventore di nuovi marchingegni: «È stato il primo al mondo a utilizzare un sistema di controllo video con telecamera e monitor sul set che gli davano la possibilità di verificare in ogni momento l’immagine…» osserva Ghezzi. La lezione lewisiana si concentra sul «ritmo». Appunto. Non solo quello del film, ma il ritmo interno degli organi, fino a frugare dentro ogni cellula, fino ad arrivare al cuore.

«È un buon film? No, ma sarà pronto per venerdì»: il triste detto di Hollywood è il suo principale nemico, insieme ai critici snob, quelli che considerano le sue commedie «prodotti volgari». In realtà, «i film li faccio per i miei pronipoti e non per i miei colleghi della Directors Guild o per i critici». Il «collega» John Frankenheimer «mi saluta con un cenno sperando che nessuno lo veda». La rabbia accumulata sui set delle majors si sprigiona nella satira contro la «fabbrica dei sogni» dentro molte delle sue regie, Il mattatore di Hollywood (The Errand Boy, 1961) è un esempio di metacinema e anche di critofilm, un testo di analisi del meccanismo produttivo. Così pure il libro, che analizza ogni dettaglio della macchina sognante. Lo stupore pervade il lettore davanti alla scansione meticolosa di ogni fase, dal soggetto agli attori, dalla pre-produzione alla troupe, dal montaggio alla musica, luci, sonoro, doppiaggio, distribuzione…

Il «mattatore» del film punta il dito sui cinici e ciechi dirigenti della Paramutual Pictures che ingaggiano l’attacchino Morty Tashman come utile idiota, spia all’interno degli Studios, e non si accorgono di avere tra le mani Jerry Lewis, nome scritto a caratteri cubitali nel cartellone pubblicitario incollato sghembo sulla parete davanti all’ufficio della major proprio da Jerry Lewis/Morty Tashman. Il percorso del fattorino-spia inconsapevole tra i diversi settori dei teatri di posa assomiglia a una lezione di cinema in forma di improvvisazione creativa, singolare intervento sugli oggetti di scena, scambio di anime tra sé e i dispositivi, prove di animazione di cose inanimate… un passaggio oltre lo specchio di Alice, tanto che finirà per parlare con un pupazzo mosso dalla sua stessa mano.

Ammiratore e amico di Charlie Chaplin, ne segue l’insegnamento di stile e di indipendenza. «Ritengo che i film che ho diretto e interpretato siano cento volte meglio dei film che ho solo interpretato», Lewis sostiene il «total-filmmaker», denuncia i sindacati di categoria troppo esigenti e la tassa statale della California sul negativo di un film: «Un sacco di produzioni mandano direttamente il negativo a New York e fanno il montaggio lì per non pagare le tasse». Romanzi meravigliosi, poi, sono stati distrutti da Hollywood, trasformati in adattamenti «con scemenze come ‘lavoro interiore’ oppure ‘subconscio’. La maggior parte di queste cose è spazzatura freudiana». Deride perfino la mania dei super schermi, Panavision, Cinemascope, Cinerama: «Pensano solo al Grand Canyon e si limitano a dire: metteteci dentro gli attori». Attori «spersonalizzati» dal Metodo. Già, perché l’Actor’s Studio non gli piace, serve solo a fare da stampella agli incapaci.

Quello che per lui, oltre Chaplin, è un maestro assoluto si chiama Stan Laurel, un genio. Guardare in macchina? Perché no? Ha cominciato Oliver Hardy, che non sapeva mai le battute e si girava verso il suggeritore a fianco della cinepresa. I registi più amati? Hitchcock (ma non Psycho che «andava oltre i limiti della decenza»), Taurog, Norman Jewison, Kubrick, Mankiewicz, Wilder… film-maker totali anche loro. Immagina inoltre che un certo John Cassavetes si farà strada e un certo Steven Spielberg pure, dopo aver visto il suo cortometraggio d’esordio, Amblin. E avanti così, puntiglioso e crudele quanto la comicità; anche se nessuno si accorge, dice, della sua violenza. Certo, se un poveraccio scivola su una buccia di banana nessuno ride, ma se al suo posto c’è un tipo in pelliccia e bombetta…

Altro bersaglio del Picchiatello è il cinema d’avanguardia alla Andy Warhol: «Se volete fare il regista d’avanguardia basta fare degli zoom molto rapidi con una macchina a mano e usare un fish-eye su un’attrice per distorcerla fino a farla sembrare il culo di Lon Chaney….»

Sensi di inferiorità che i Cahiers du cinéma gli faranno passare, ma nel mirino c’è sempre la Hollywood superba e chi disprezza i cartoon e le torte in faccia. A fuoco la cultura alta, e anche quella di mezzo; a lui piacciono gli estremi, i capitomboli, il gesto spastico, la distorsione della realtà, tempo e spazio alterati dall’azione contro-natura, senza gravità, inverosimile. Rivoluzionaria. E se non si può essere Jerry Lewis imparate almeno a imitarlo: come ha fatto Adriano Celentano, che di stupende contorsioni non-sense e rock se ne intende.

Per finire, una previsione dagli anni Settanta: «Rimarranno poche sale cinematografiche e il mercato principale sarà costituito dallo schermo televisivo». E poi una ricetta in risposta agli attacchi su melensaggine e sdolcinature che intercalano i suoi sketch comico-rocamboleschi: «Un giovane regista, desideroso di acquistare la giusta professionalità ed essere amato dalla sua troupe, dovrebbe anche ricordarsi dei primi amori, delle stelle cadenti, dei sogni a occhi aperti e di storie con un buon finale.»

Collegamenti

Beckett, gabbia teatrale di parole e gesti con attori in un grottesco viavai

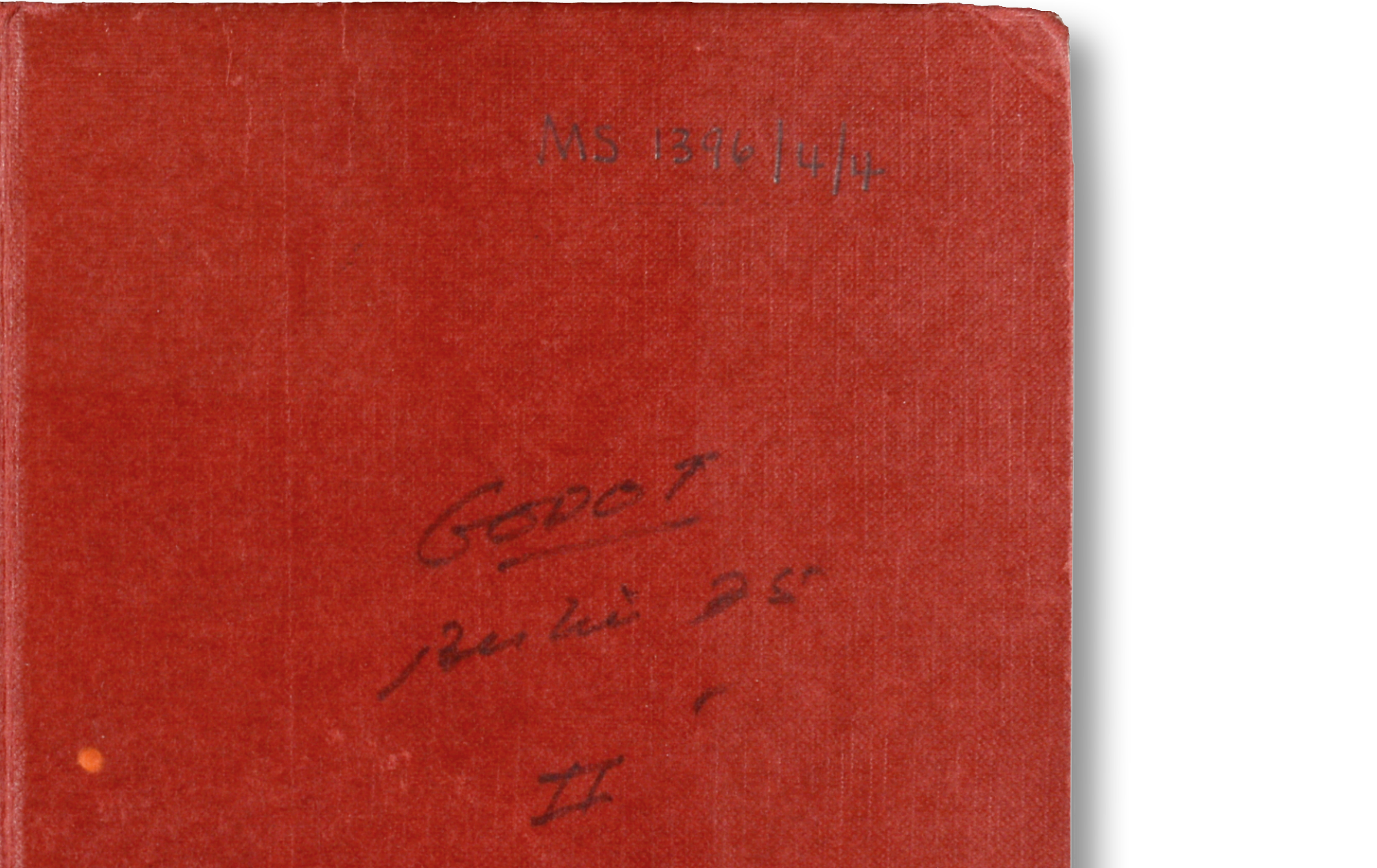

Dopo aver raggiunto Berlino per dirigere il nuovo allestimento di Aspettando Godot allo Schiller Theater, nei primi mesi del 1975, Samuel Beckett scrisse all’amico George Reavey confidandogli l’intenzione di apportare cospicue modifiche alla pièce: «Se questo non la purga, niente lo potrà fare». Il risultato delle operazioni di ripulitura si può apprezzare grazie al primo volume della collana Quaderni di regia e testi riveduti, che assieme agli appunti di lavoro di Beckett – riprodotti anche in copia anastatica – ci offre il testo della tragicommedia Aspettando Godot nella versione di Berlino, secondo l’edizione critica approntata da James Knowlson e Dougald McMillan (a cura di Luca Scarlini, Cue Press, pp. 453, € 55,00).

Prefazione di Knowlson

I lettori di questo libro, solo in apparenza rivolto a un pubblico specializzato, non dovranno lasciarsi scoraggiare dagli svariati segni tipografici che tempestano di parentesi o sottolineature il testo rivisto e corretto per mano di Beckett. La prefazione di Knowlson, congiunta alle note esplicative, costituisce una guida chiara e puntuale per orientarsi nel labirinto delle varianti e identificare fin dall’inizio il duplice obiettivo dei tagli, delle aggiunte e delle revisioni apportate dal drammaturgo. Quando infatti si ritrova allo Schiller Theater, Beckett non lavora soltanto sul copione. Come rivela anche la nuova traduzione di Luca Scarlini, aderente al testo e orientata a ricreare i suoi tanti giochi di parola, da una parte lo scrittore interviene a rimarcare una rete di rimandi tematici, leitmotiv verbali, assonanze o contrasti di frase già presenti nella sceneggiatura originaria, ma dall’altra tiene sotto stretta sorveglianza lo spazio teatrale e si adopera per sfruttare fino in fondo le potenzialità insite nel linguaggio del corpo.

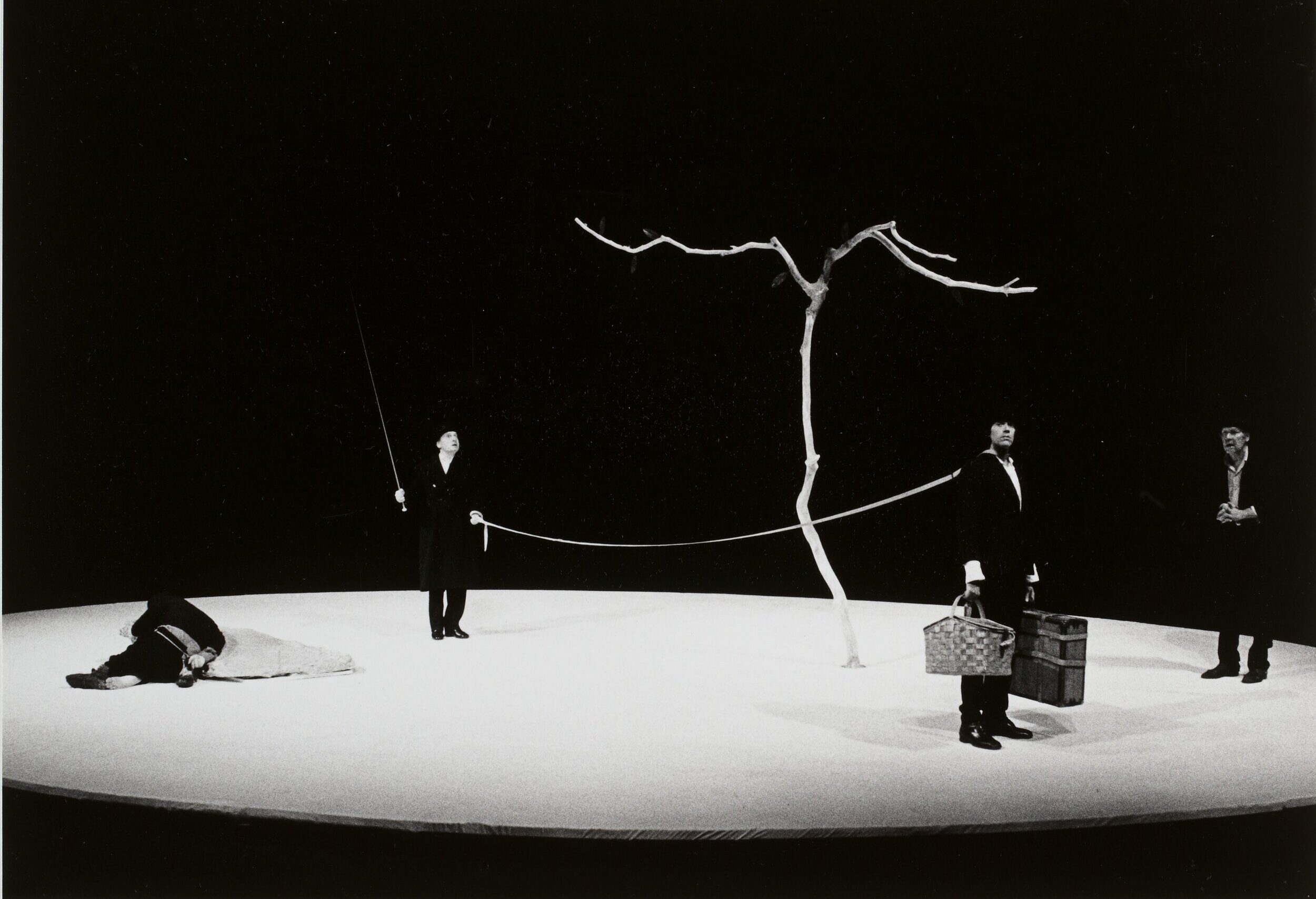

Se in occasione delle precedenti rappresentazioni di Aspettando Godot, a Parigi o a Londra, Beckett si era limitato a presenziare alla tragicommedia in qualità di assistente supervisore, contorcendosi impotente sotto la sua poltrona durante le prove, a Berlino il drammaturgo si accolla per intero gli oneri di regia e sale sul palcoscenico per ammaestrare gli artisti, con attenzione maniacale verso ogni più piccolo dettaglio di scena. Dai colori complementari dei costumi, concepiti in modo da rivelare subito agli spettatori l’interdipendenza simbiotica dei protagonisti Estragon e Vladimir, fino alla gestualità spicciola degli attori, spesso dissonante e ben distinta rispetto al contenuto e alla tempistica delle battute pronunciate, nulla viene lasciato al caso.

Anche se poi, soffermandosi sui disegni riportati nelle note di lavoro, ci si accorge che l’attenzione del regista va ad apuntarsi sulle posizioni riservate ai personaggi in rapporto agli elementi della scarna scenografia (una pietra per il terrestre Estragon, un albero per l’aereo Vladimir) e soprattutto sulle dinamiche dei loro reciproci spostamenti in scena.

Tanto Estragon e Vladimir quanto i loro comprimari Lucky e Pozzo sono chiamati a tracciare sulla superficie del palco una serie di andirivieni a forma di rettilineo, triangolo, cerchio o semicerchio, che dovranno poi essere percorsi e ripercorsi durante la pièce variando le traiettorie o il senso di marcia, con un effetto «a elastico».

La tragicommedia, in questo modo, viene disseminata di simmetrie e contrasti non solo verbali ma anche visivi, capaci di scatenare davanti al pubblico un fitto contrappunto di richiami da un atto all’altro. Ogni mossa degli interlocutori risulta scrupolosamente progettata per riorganizzare il caos, le incertezze e i nonsense dei loro dialoghi: come se tutti gli sforzi di regia puntassero a costruire una gabbia teatrale di parole, gesti e movimenti, in cui gli attori si ritrovano imprigionati, martirizzati e costretti ad eseguire in sequenza un grottesco e stilizzato viavai di riavvicinamenti.

«È impossibile dirigerli in maniera naturalistica. Deve esser fatto in maniera artificiale, come un balletto», dichiarò Beckett all’assistente di produzione Walter Asmus: «è un gioco alla sopravvivenza». Più che a un direttore di scena, il Beckett dello Schiller Theater assomiglia allora a un coreografo dell’assurdo, impegnato ad assemblare un congegno ad orologeria di alta precisione. Il lettore degli appunti di lavoro può infatti percepire la pressione minacciosa del silenzio, ridistribuito per l’occasione da Beckett in una serie di dodici quadri statici o «momenti d’attesa», che in questo più che in altri allestimenti della pièce incombono sullo spazio scenico a intervalli cadenzati e rischiano di inghiottire da un istante all’altro i partecipanti.

Come un naufragio

Chi assiste a questa peculiare rappresentazione di Aspettando Godot sembra ritrovarsi alle prese con un ordigno sempre sul punto di implodere. E non è un caso se Beckett, stando a quanto afferma Knowlson, avrebbe suggerito agli attori berlinesi di recitare immaginando di trovarsi su una barca con una falla impossibile da tappare. La danza dei corpi in scena, disegnata sui leitmotiv delle battute, si rivela la sola arma di combattimento a nostra disposizione. Come accade nella maggior parte delle opere teatrali e dei romanzi di Beckett, anche in Aspettando Godot il linguaggio di qualsiasi specie, con il suo specifico ritmo e le sue angosciose carenze, resta l’unico strumento di lotta che ci permetta di reagire al nulla, di tenerlo a bada e di contrastare le invisibili insidie di un universo votato all’autodistruzione. Quantomeno, per tutta la durata dello spettacolo.

Un grande avvenire dietro le spalle. Vittorio Gassman, autobiografia di un mattatore

Edito la prima volta nel 1981, Un grande avvenire dietro le spalle. Vita, amori e miracoli di un mattatore narrati da lui stesso di Vittorio Gassman è stato riproposto dalla casa editrice Cue Press arricchito dalla prefazione di Emanuele Trevi. L’intento dichiarato del volume è quello di restituire valore commerciale a opere che i consueti standard di produzione hanno condannato alla scomparsa. La voce di Gassman scorre vivida tra le pagine dei suoi racconti biografici, che in alcuni capitoli si fanno anche lettere o assumono la forma di brevi sceneggiature, terminando vent’anni prima della sua reale scomparsa avvenuta nel 2000.

Se è quasi superfluo ricordare la ben nota carriera di Gassman tra cinema, teatro, TV data la sua consacrazione già avvenuta nel tempo, è giusto invece ricordarlo anche come uomo che peraltro, raccontandosi, non nasconde i né difetti né errori. Nemmeno quello di essersi imbarcato in un matrimonio con consapevole assenza di convinzione. Dunque, naufragato poco tempo dopo. I vari periodi della sua vita sono rievocati in ordine cronologico: al massimo alcuni capitoli contengono rapide interruzioni dovute a ricordi, che balenano nella sua mente per essere trasformati in narrazione sulla pagina. Spazio non di poco conto occupano i suoi periodi statunitensi, professionali e sentimentali, terminati per avere avvertito un amore verso la propria patria più intenso del richiamo hollywoodiano. Ma il richiamo più forte di tutti, che ha accompagnato l’altra vocazione profonda di dedicarsi alla recitazione, è quello paterno. Gassman si racconta anche in queste vesti, sottolineando in vari punti la difficoltà di essere padre di figli di età diverse, di donne diverse, di nazioni diverse. Confessando di sentirsi simile ad alcuni, lontano da altri, ma confermando sempre la sua propensione alla paternità e, certo, più di quanto lo sia stato per la fedeltà.

La cerchia dei suoi amici, alcuni dei tempi della frequentazione dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica di Roma, sembrano usciti da un manuale di teatro. Anche perché, in effetti, molti dei suoi colleghi di Accademia successivamente si sono ritagliati uno spazio significativo nel teatro stesso, scrivendone la storia. Basti citare Luigi Squarzina, suo amico già all’epoca del liceo. Così come i grossi nomi hollywoodiani da lui incontrati durante le sue permanenze negli Stati Uniti sono una parata di star, colte sì nell’alone dei set ma anche nel loro quotidiano, più o meno luminose. È nel paragrafo finale dell’ultimo capitolo, La lunga vecchiaia, che Gassman chiude la narrazione e caratterizza quest’ultimo tratto con uno stile alla James Joyce, ovvero un flusso narrativo senza punteggiatura, per poi concludere: «Ma se volete sapere tutto tutto vi dirò che non mi dispiace di averli vissuti [i fatti miei] di viverli ho sempre pensato che esserci sia meglio che non esserci l’ideale certo sarebbe di arrivare a essersi ma questo è un altro e difficile e pericoloso discorso lo rimandiamo a un altro libro ancora a un’altra vita se ci sarà […]».

Collegamenti

Titina de Filippo, artefice magica della scena italiana

Attrice, poetessa, drammaturga, pittrice, Titina De Filippo è stata spesso trascurata dalla critica contemporanea e schiacciata dal ricordo dei suoi due grandissimi fratelli, Eduardo e Peppino. Complice anche una carriera interrotta prematuramente e prima dell’inizio dell’era dei media televisivi, e la conseguente scarsità di materiale audiovisivo che potesse testimoniarne la potenza delle interpretazioni teatrali.

Il recente volume Titina De Filippo. L’artefice magica (Cue Press, pp.223, € 34,99 cartaceo, € 9,99 eBook) di Simona Scattina docente di Discipline dello spettacolo dell’Università di Catania – costituisce perciò un importante contributo, volto a ricollocarla tra le più significative figure dell’arte del Novecento italiano. Prezioso per l’autrice è stato il riferimento alle fonti raccolte e curate dal figlio di Titina, Augusto Carloni, quali il Fondo Carloni – custodito presso la Biblioteca di Storia Patria di Napoli – e la biografia Titina De Filippo. Vita di una donna di teatro, nonché lo studio di Anna Rita Abbate Titina non solo Filumena, insieme ad articoli e recensioni giornalistiche dell’epoca, tra cui quelle a firma di Bontempelli, Campanile, D’Amico, Moravia e Simoni.

Due gli aspetti fondamentali della sua personalità poliedrica affrontati nel saggio. In primo luogo, il percorso volto a ridefinire la presenza della donna nel teatro moderno. In un’epoca ancora dominata dall’icona della diva dannunziana Titina, «paffutella e minuta», si mosse nel solco del protagonismo femminile segnato dalle predecessore, ma presentandosi come «antidiva», e passando da piccoli parti en travesti nella compagnia del padre Eduardo Scarpetta alla rivista, dalla sceneggiata al teatro umoristico, fino ad impersonare figure capaci di esaltare il lato più vero della femminilità, come in Napoli milionaria! e Filumena Marturano. Sciantosa, figlia, moglie, madre: in ogni interpretazione di «altre» metteva un po’ di sé, della sua umanità e della sua vita difficile, raccontandosi ed entrando in una «quasi confidenziale intimità con le sue personagge».

L’altro aspetto è il ruolo che svolse all’interno del trio De Filippo, che non fu solo quello di meravigliosa interprete dei testi scritti dai fratelli, ma anche di parte attiva nella formazione di un repertorio, a cui partecipò con alcuni importanti contributi drammaturgici. La scrittura fu per Titina un ulteriore momento di ricerca di una propria autonomia scenica, «con opere pensate e calibrate sulle sue qualità attoriali in un processo che voleva essere allo stesso tempo di affermazione, di identificazione e di sconfinamento dello spazio che il suo physique du rôle le aveva riservato».

Ma raccontare Titina vuol dire attraversare anche poesie, collage – le sue creazioni furono molto apprezzate da Jean Cocteau, che le definì «proiezioni autobiografiche» – e soprattutto il cinema. Fu proprio al cinema che – come lei stessa ebbe a dire – osservò per la prima volta se stessa, vide la sua anima come in uno specchio e mise alla prova la sua duttilità con il più moderno dei mezzi, lasciando in questo caso testimonianze ancora fruibili – dalla commedia al neorealismo – della sua grandezza.

Il volume si conclude con un’inedita e interessante galleria di immagini, realizzazioni artistiche, lettere e biglietti autografi, pagine di giornali. Frammenti di una divagrafia involontaria di un’antidiva per eccellenza, di un’artefice magica della scena italiana.

Scrittore e attore, soprattutto mattatore. Cioè Gassman. Aneddoti, confessioni, amori, spettacoli. Infine, la depressione

Le biografie e le autobiografie di attrici e di attori hanno permesso, agli storici del teatro, di ricostruire la nascita dei loro spettacoli, il momento storico in cui sono stati realizzati, le difficoltà economiche, le ansie dei capocomici e dei produttori, i successi e gli insuccessi. All’interno vi si trovano memorie, segreti, manie, bugie, autoreferenzialità, pagine poetiche, allarmismi, depressioni, insomma tutto quello che fa parte della vita di un uomo e di un artista.

L’editore Cue Press ha pubblicato Un grande avvenire dietro le spalle, con prefazione di Emanuele Trevi, nel centenario della nascita di Vittorio Gassman, mentre a Roma, in aprile, verrà organizzata una grande mostra a lui dedicata. La prima edizione del volume risale al 1981, edita da Longanesi, lo stesso che pubblicherà successivamente Bugie sincere, ovvero il copione dello spettacolo su Edmund Kean, messo in scena da Gassman nel 1955, diventato un terreno di battaglia in edizioni successive e, persino, in televisione, a cui, in Un grande avvenire dietro le spalle, sono dedicate molte pagine, ricordando gli eccessi, le passioni, le sbruffonate, gli scatti d’ira, le menzogne, ma anche le verità dell’attore «divino», molto simile a lui.

Definire il genere in cui collocare Un grande avvenire dietro le spalle non è semplice, essendo un misto di confessioni, di aneddoti, di relazioni, di analisi dei propri spettacoli, di amicizie, di ansie, di indagini sulla figura dell’attore. Gassman lo scrive in un periodo non molto felice che coincide con l’inizio della depressione che accompagnerà gli ultimi vent’anni della sua vita, durante i quali, non ha smesso di scrivere poesie, un romanzo, articoli, dimostrando una vera e propria attitudine per la scrittura. Egli era solito dire: «Quando uno scrittore muore, la sua opera resta, ma se è un attore che muore, si apre un buco irrimediabile». Potrebbe essere questo un motivo per spiegare la volontà di raccogliere, in volumi, la sua storia. La struttura del libro non è dissimile da quella di una sceneggiatura cinematografica, trattandosi della vita di un mattatore, ma anche dei suoi tanti amori e tradimenti, si potrebbe ricavarne un film con l’uso del flashback, perché scritto senza un preciso ordine cronologico, bensì logico, anche quando utilizza i voli pindarici. La biografia di un grande attore, la si può anche leggere come un romanzo d’avventura, con tutti gli avvenimenti e gli eccessi che la caratterizzano.

Il volume inizia con la nascita a Genova, con l’infanzia errabonda per seguire l’attività del padre ingegnere, gli anni dell’Accademia, i debutti con la Borelli, con l’Adani-Calindri, insieme a Carraro, le difficoltà economiche degli inizi, quando doveva accontentarsi di squallide pensioni, i primi successi da protagonista, in particolare con Amleto, gli amori sempre difficili, i matrimoni improvvisi, come quelli con Nora Ricci, Shelley Winters, Juliette Mayniel, Diletta D’Andrea, i tradimenti con belle donne poco conosciute, i sette anni con Annamaria Ferrero, la cotta per Annette Stroyberg, moglie di Vadim.

Molte di queste storie sono ben note, essendo diventate pagine di rotocalchi, meno note sono quelle che riguardano alcuni spettacoli, oltre che i difficili rapporti con i critici, specie con coloro che gli rimproveravano certi eccessi nella recitazione. A tale proposito, veniamo a conoscenza di un episodio che riguarda il Prometeo, realizzato al Teatro Greco di Siracusa, che interpretò «su misura peri i critici», ovvero con una recitazione limpida, lenta, poco effettistica o declamatoria, solo che, per raggiungere un simile risultato, escogitò di recitare senza imparare la parte, ma ripetendo le battute del suggeritore che si trovava dietro le sue spalle, grazie a una scenografia costruita appositamente.

Sempre a Siracusa nacque una polemica con Nicola Chiaromonte, in occasione dell’Edipo Re, perché il critico lo aveva accusato di aver soppresso il primo monologo della tragedia, cosa non vera, visto che Chiaramonte fece le sue scuse. Ancora a Siracusa va registrato lo scandalo dell’Orestiade, per la traduzione di Pasolini che vide scagliarsi contro, tutti gli antichisti filologi che sottolineavano le ‘libertà’ che il traduttore si era concesse.

Altre pagine, importantissime, sono quelle che ricostruiscono l’avventura del Teatro Tenda (1960), di cui vengono raccontati episodi inediti sulla messinscena dell’Adelchi del Manzoni, come la difficilissima costruzione del tendone, ben tre volte scoperchiato, a causa dei temporali, in attesa del debutto che vedeva in scena trenta attori, altrettanti tecnici, duecento costumi, decine di comparse, sei cavalli veri. Uno spettacolo rimasto nella nostra memoria, visto da 350 mila spettatori, di cui 120 mila solo a Milano. Seguiranno Otello, con Salvo Randone, «la più bella voce di teatro che abbia mai sentito», O Cesare o nessuno, altra autobiografia e, ancora, i riferimenti agli oltre cento film da lui interpretati. Una lettura davvero affascinante.

Collegamenti

Fausto Malcovati, Un’idea di Dostoevskij

La lettura di Delitto e castigo e l’ebbrezza di confrontarsi con il delirio della coscienza di Raskolnikov, il «due più due» dell’Uomo del Sottosuolo, le potenti riflessioni di Ivan Karamazov, di Alëša, il ricordo quasi fisico degli ambienti notturni, delle vie anguste, dell’umanità dolente nei Fratelli Karamazov oppure ne I demoni: immagini, sensazioni corporee che emergono potenti vedendo quanto i telegiornali a tutte le ore mostrano dal fronte ucraino. Poi la notizia che la Bicocca ha cancellato il seminario di Paolo Nori su Dostoevskij e sulla scrivania il saggio di Fausto Malcovati, Un’idea di Dostoevskij, pubblicato da Cue Press che ti invita e ti costringe quasi a prenderlo in mano e leggerlo tutto d’un fiato. E curioso oggi il saggista, fra i massimi studiosi della letteratura e civiltà russa, è in scena con Padri e Figli di Turgenev, per la regia di Fausto Russo Alesi, prodotto da ERT.

È questa la premessa personale e accidentale che ci si sente in dovere di fare per raccontare di un saggio che è, in primis, un invito alla lettura del grande autore russo: «Molte altre monografie, dotte e illuminanti, soprattutto in questo anno 2021, in cui ricorre il bicentenario della nascita del romanziere russo: preferisco concludere con un invito al lettore. Prima di occuparsi di ciò che è stato scritto su Dostoevskij, si inoltri con slancio, con coraggio sul lungo cammino dei romanzi e dei racconti, da Povera gente ai Karamazov. Non si lasci scoraggiare dalla mole dei volumi, da certi passaggi faticosi, da qualche lentezza narrativa. Il cammino è lungo, ma aiuta a crescere.»

Così Malcovati scrive chiudendo il suo saggio. Ed è questo che fa Dostoevskij cambia la prospettiva di visuale, ti obbliga a guardare l’abisso e immergerti e faticosamente a riemergere. Nel suo saggio Malcovati propone una sorta di invito alla lettura dell’autore dei Karamazov, ne traccia il profilo biografico e ne analizza le opere, i personaggi principali dei grandi romanzi, ma soprattutto compone una sorta di sintesi del mondo di Dostoevskij, dei grandi temi del romanziere. Le frequenti citazioni dei testi, inoltre, permettono di godere di una sorta di guida in pillole di alcune delle pagine migliori e più potenti del romanziere.

Nel leggere i brani citati, così come l’analisi che ne fa Malcovati il pensiero di Dostoevskij, le tematiche legate al confronto/conflitto fra Russia ed Europa, il contrasto Oriente/Occidente, la potenza dell’uomo del sottosuolo, il suo isolamento, una sorta di ripetuta missione che lega la Russia alla religione, alla figura del Cristo, alla prospettiva di una salvezza ecumenica risuonano come tristi presagi delle ore buie che stiamo vivendo. Nelle immagini dei bambini sbigottiti e atterriti, nella sofferenza delle donne che fuggono dall’Ucraina, ma anche nella solitudine di Vladimir Putin nelle grandi sale del Cremlino riecheggiano le immagini che la grande letteratura di Dostoevskij imprime in chi ha affrontato le pagine dei suoi romanzi e dei racconti. Nel leggere Un’idea di Dostoevskij si percepisce che il senso aberrante di ciò che accade ha le sue radici in una mitologia, in un passato che l’autore di Delitto e castigo racconta, analizza, ma in cui fa nascere una possibilità altra, nella convinzione evangelica che il seme può dar frutto solo morendo. E allora nel brano in cu Alëša si interroga su cosa sia il paradiso si legge: «Dappertutto oggi, l’intelligenza sta diventando ridicolmente incapace di comprendere che la vera sicurezza dell’individuo non consiste nello sforzo individuale e isolato, ma nell’unione di tutti gli uomini. Però verrà certamente la fine di questo spaventoso isolamento e tutti capiranno di colpo quanto fosse innaturale questo loro allontanarsi l’un dall’altro. Allora sarà questa la tendenza del tempo, e si meraviglieranno di essere rimasti tanto a lungo nelle tenebre, senza vedere la luce.» E allora, forse, leggere Un’idea di Dostoeviskij di Fausto Malcovati può essere un bell’esercizio intellettuale per riscoprire l’autore de I demoni e forse per capire un po’ di più cosa oggi sta accadendo….

Collegamenti

I Quaderni di regia e i testi riveduti. Aspettando Godot

Nell’ottobre del 1984, il pubblico milanese, (molti di noi, allora, erano presenti), poté assistere a qualcosa di insolito e di diverso, l’occasione fu data dalla messinscena di una trilogia, al Pier Lombardo, oggi Franco Parenti, formata da Aspettando Godot, Finale di partita, L’ultimo nastro di Krapp, prodotta dal San Quentin Drama Workshop, diretto da Rick Cluchey che interpretava il personaggio di Pozzo. Beckett regista, in quella occasione, aveva scelto, del suo testo più famoso, una interpretazione ricca di clownerie, non di tipo metafisico ma di tipo circense, con le tipiche gag e con la ricerca della risata. Il pubblico italiano non era abituato a ridere vedendo Aspettando Godot, al contrario di quello Dublino, dove ebbi modo di vederne una edizione, che rideva clamorosamente.

Visto da Beckett, Aspettando Godot divenne anche una vera e propria partitura verbale che conteneva momenti di allegria. Arbasino, che aveva visto lo spettacolo a Londra, intitolò la sua recensione: «Aspettando Totò», per sottolineare il divertissement, quell’aria di Varietà che verrà ripresa da Antonio Calenda, in una edizione del 1987, con Mario Scaccia e Pupella Maggio.

Oggi dobbiamo riferire di un evento editoriale, dovuto a Cue Press, che ha pubblicato i Quaderni di regia e testi riveduti di Aspettando Godot, a cura di Luca Scarlini, una specie di laboratorio in cui possono imbattersi gli amanti del teatro di Beckett che avranno modo di conoscere tutte le varianti che lo hanno accompagnato durante la sua trasposizione scenica. Sappiamo bene che la storia di un testo è quella delle sue interpretazioni, si tratta di una legge a cui si assoggettano tutte le interpretazioni registiche, a dimostrazione che non possa esistere una analisi fissa o stabile, identica a un’altra e che ogni messinscena avrà una sua storia, tanto che quella che sembrerebbe l’ultima e definitiva, non è altro che una versione diversa della precedente.

Leggendo i Quaderni di regia si rimane persino sorpresi nel notare le infinite varianti, gli approfondimenti, gli spostamenti di dialogo, le nuove versioni d’autore che li contraddistinguono, con le sue decisioni di cambiamento, con le indicazioni dei movimenti e persino delle luci, alle quali vanno aggiunte le preziose Note dovute al curatore. Insomma ci si trova dinanzi alla fase di un processo creativo che non ha mai fine, utilissimo per chi volesse, in avvenire, rimettere in scena Aspettando Godot, perché non potrà fare a meno delle preziose indicazioni, dei suggerimenti, degli emendamenti, delle aggiunte testuali, delle rielaborazioni, delle modifiche, dei ripensamenti fatti da Beckett, a dimostrazione di come pensare in termini letterari sia una cosa ben diversa dal pensare in termini teatrali. Il volume contiene una Nota sul progetto editoriale e una di Luca Scarlini, mentre determinante è la Prefazione all’edizione critica di James Knowlson che ricostruisce la storia dei due Quaderni, da quando Beckett decise di accettare di dirigere personalmente Aspettando Godot allo Schiller Theater di Berlino, sostenendo che, attraverso il filtro dei Quaderni, la danza di Lucky, per esempio, potrebbe essere intesa come quella dell’uomo prigioniero della dipendenza e della solitudine.

Nelle recensioni di Palazzi il peggior cinema anni Settanta con uno sguardo ironico

Le belle voci di Tindaro Granata e Mariangela Granelli, in una pausa dalle prove di Lo zoo di vetro andato in scena in questi giorni al Municipale con la regia di Leonardo Lidi, hanno accompagnato il pubblico del Teatro Filodrammatici all’interno del libro Esotici, Erotici, Psicotici. Il peggio degli anni Settanta in 120 film di Renato Palazzi, critico teatrale e giornalista grande amico di Teatro Gioco Vita che ha ospitato l’evento alla presenza della moglie Rossella e introdotto da Giancarlo Spezia.

Pubblicato recentemente da Cue Press nella collana «I Saggi del cinema», il libro (uscito postumo, Palazzi è mancato nel novembre del 2021) è una raccolta di recensioni scritte da Palazzi tra il 1974 e il 1978 per il «Corriere della sera», un ritratto degli anni Settanta attraverso la lente del cinema trash di quel periodo. Palazzi racconta nell’introduzione di come il responsabile degli spettacoli di quegli anni volesse intenzionalmente «rintuzzare le mie aspettative di giovane aspirante critico teatrale», affidandogli l’incarico di recensire titoli semi imbarazzanti lontanissimi anche da prodotti di serie B diventati nel tempo oggetti di culto come Giovannona Coscialunga: «non toccavano a me, evidentemente non ero ritenuto all’altezza. Il massimo a cui ho potuto aspirare è stato Esotika Erotika Psicotika, che aveva almeno qualche stramba pretesa intellettuale».

I pezzi, suddivisi in filoni narrativi come «Voyeurismo casareccio», «Anche in Europa lo fanno», «Sexycarceri e lager» raccontano un cinema di grana grossissima, sconvolgente se guardato alla luce del sentimento dei nostri tempi: si passa dalla recensione di Afrika erotika completamente infarcita di kappa al «dramma di sangue e passione in Sicilia» di Canne mozze, letta da Granata con accento siciliano, e ci restituiscono «un racconto fuori dal coro di un’epoca che ha dato i natali all’Italia di oggi. Lo sguardo è ironico, distaccato, ma sempre puntuale: si capiva già allora che questo giovane critico sarebbe stato l’intellettuale di riferimento del teatro italiano». Saranno pure di serie Z, ma in alcuni di questi film si trovano personaggi (a volte già famosi all’epoca) che poi saranno fondamentali per il cinema e per lo spettacolo italiano, come in Grazie tante e arrivederci, che nel cast annovera Carmen Villani, Franca Valeri, Vittorio Caprioli, Mario Scarpetta e Memmo Carotenuto.

È entrata dalla parte del pubblico Mariangela Granelli ed è arrivata sul palco per leggere la postfazione della giornalista e critica cinematografica Cristina Battocletti che sottolinea il terribile cattivo gusto dell’epoca e il pattume televisivo e cinematografico riservato alla generazione nata negli anni Settanta: «Quei trafiletti su cui il suo giornale lo costringeva a recensire pellicole inqualificabili si sono trasformati in una specie di Fort Apache del buon gusto e dell’indignazione. Pensavano di fargli un torto (e glielo facevano), ma in quelle poche righe Palazzi metteva in atto la sua personale Resistenza al decadimento morale senza fare moralismi».

Aspettando Godot. Un quaderno come un laboratorio. Per conoscere le varianti delle tante trasposizioni sceniche

Nell’ottobre del 1984, il pubblico milanese poté assistere a qualcosa di insolito e di diverso. L’occasione fu data dalla messinscena di una trilogia, al Pier Lombardo, oggi Franco Parenti, formata da Aspettando Godot, Finale di partita, L’ultimo nastro di Krapp, prodotta dal San Quentin Drama Workshop, diretto da Rick Cluchey, che interpretava il personaggio di Pozzo.

Beckett regista, in quella occasione, aveva scelto, del suo testo più famoso, una interpretazione ricca di clownerie, non di tipo metafisico, ma di tipo circense, con le tipiche gag e con la ricerca della risata. Il pubblico italiano non era abituato a ridere vedendo Aspettando Godot, al contrario di quello Dublino, dove ebbi modo di vederne una edizione, che rideva clamorosamente.

Visto da Beckett, Aspettando Godot divenne anche una vera e propria partitura verbale che conteneva momenti di allegria. Arbasino, che aveva visto lo spettacolo a Londra, intitolò la sua recensione «Aspettando Totò», per sottolineare il divertissement, quell’aria di Varietà che verrà ripresa da Antonio Calenda, in una edizione del 1987, con Mario Scaccia e Pupella Maggio.

Oggi dobbiamo riferire di un evento editoriale, dovuto a Cue Press, che ha pubblicato i Quaderni di regia e testi riveduti. Aspettando Godot, a cura di Luca Scarlini, una specie di laboratorio in cui possono imbattersi gli amanti del teatro di Beckett che avranno modo di conoscere tutte le varianti che lo hanno accompagnato durante le sue trasposizioni sceniche.

Sappiamo bene che la storia di un testo è quella delle sue interpretazioni, si tratta di una legge a cui si assoggettano tutte le interpretazioni registiche, a dimostrazione che non possa esistere una analisi fissa o stabile, identica a un’altra, e che ogni messinscena avrà una sua storia, tanto che quella che sembrerebbe l’ultima e definitiva, non è altro che una versione diversa della precedente.

Leggendo i Quaderni di regia si rimane persino sorpresi nel notare le infinite varianti, gli approfondimenti, gli spostamenti di dialogo, le nuove versioni d’autore che li contraddistinguono, con le sue decisioni di cambiamento, con le indicazioni dei movimenti e persino delle luci, alle quali vanno aggiunte le preziose Note dovute al curatore.

Insomma ci si trova dinanzi alla fase di un processo creativo che non ha mai fine, utilissimo per chi volesse, in avvenire, rimettere in scena Aspettando Godot, perché non potrà fare a meno delle preziose indicazioni, dei suggerimenti, degli emendamenti, delle aggiunte testuali, delle rielaborazioni, delle modifiche, dei ripensamenti fatti da Beckett, a dimostrazione di come, pensare in termini letterari, sia una cosa ben diversa dal pensare in termini teatrali.

Il volume contiene una Nota sul progetto editoriale e una di Luca Scarlini, mentre determinante è la Prefazione all’edizione critica di James Knowlson, che ricostruisce la storia dei due Quaderni, da quando Beckett decise di accettare di dirigere personalmente Aspettando Godot allo Schiller Theater di Berlino, sostenendo che, attraverso il filtro dei Quaderni, la danza di Lucky, per esempio, potrebbe essere intesa come quella dell’uomo prigioniero della dipendenza e della solitudine.

Collegamenti