Logbook

Approfondimenti, interviste, recensioni e cultura: il meglio dell’editoria e delle arti da leggere, guardare e ascoltare.

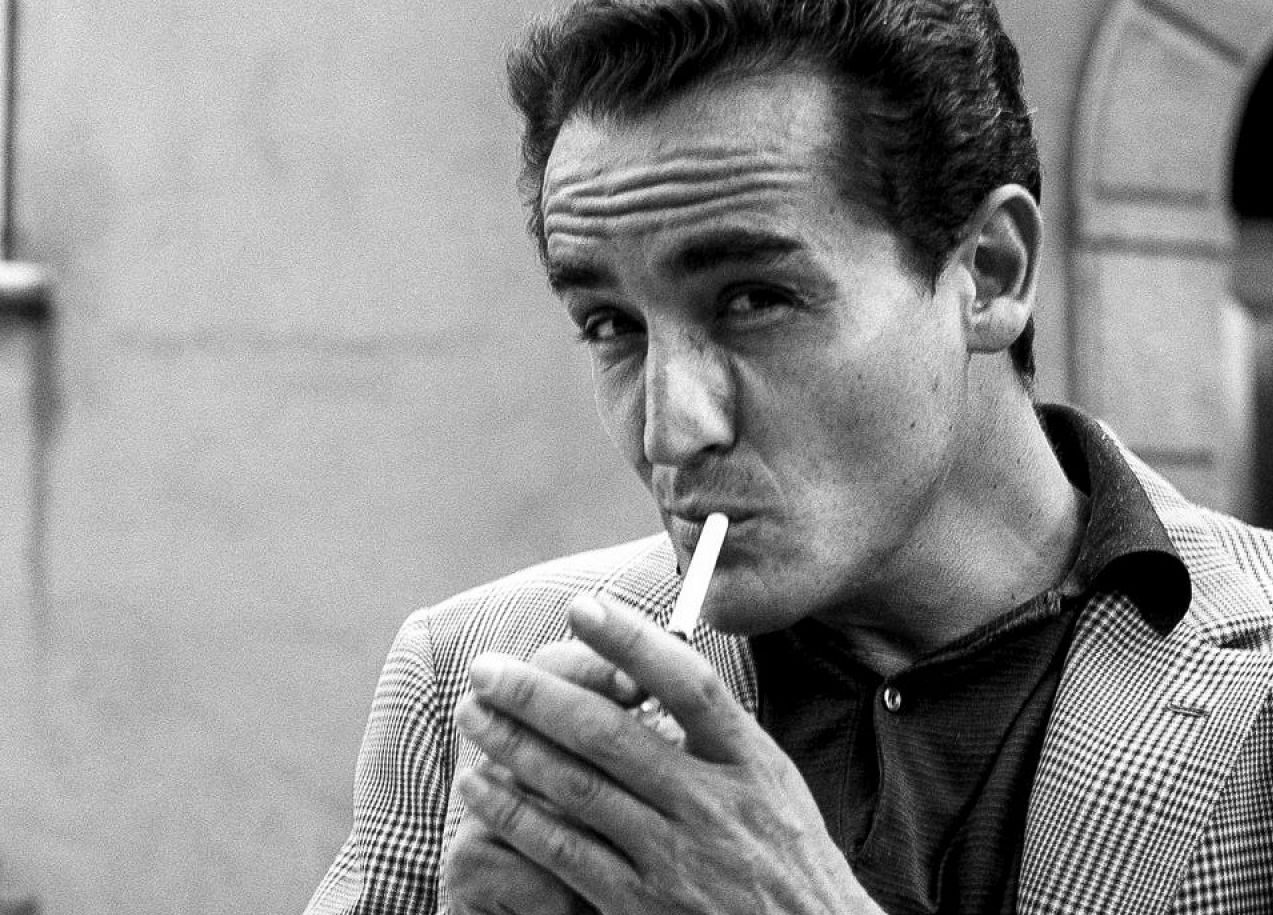

Vita, amori e miracoli di un mattatore narrati da lui stesso

Rileggere oggi Un grande avvenire dietro le spalle di Vittorio Gassman, opportunamente rieditato da Cue Press, non trasmette il sapore della banale riesumazione magari pensando alla ricorrenza del centenario della nascita del grande attore; permette piuttosto di (ri)scoprire anche la vena letteraria del suo sorprendente autore che diventa «freddo e rigoroso cronachista dei fatti andati», attivando una sorta di sottile sfida tra sé e il lettore al quale suggerisce la giusta chiave di lettura: «la verità va cercata nel non detto».

Gassman pubblicò il libro nel 1981 presso Longanesi, in un periodo infelice segnato dalla depressione con la quale conviverà per gli ultimi venti anni della sua vita. Alla scrittura – applicata anche alla stesura di poesie, un romanzo e articoli vari – diede un valore e una funzione quasi terapeutica, tanto che dichiarò: «Scrivere questo libro mi ha se non altro aiutato a guarire».

Tra le pieghe del testo si riconosce un impianto narrativo costruito sui perni ormeggianti una sceneggiatura cinematografica incentrata sulle imprese di un grande mattatore che, mescolando la finzione e la realtà, alzano il sipario, attraverso i continui flashback, su un mondo in cui si annodano storie di tradimenti e grandi amori – come i matrimoni improvvisi con Nora Ricci, Shelley Winters, Diletta D’Andrea – e all’epoca materia di rotocalchi popolari, con luminosi frammenti della carriera di attore teatrale e cinematografico.

Divisa in capitoli dai titoli spiritosi e accattivanti, questa sorta di confessione autobiografica segue un taglio cronologico. Si inizia con il ricordo degli anni vissuti da bambino a Genova e dei periodi calabresi e romani segnati dalla morte del padre; si prosegue con i primi innamoramenti, la rocambolesca parentesi militare con uno sguardo a Roma nei giorni della Liberazione, i trionfi come cestista (Gassman ha giocato nella nazionale di basket). E poi si arriva al teatro, prima con l’iscrizione all’Accademia Nazionale di Arte Drammatica di Roma, poi con i debutti al fianco di attori carismatici quali Lyda Borelli e la compagnia Adani-Calindri.

A queste esperienze fondamentali a livello artistico, pur condizionate da difficoltà economiche che costrinsero il giovane e intraprendete attore ad alloggiare in squallide e malfamate pensioni, seguono i clamorosi successi, tra cui l’indimenticabile Amleto del 1952 al fianco di Elena Zareschi e Anna Proclemer e, in successione, le grandi interpretazioni degli anni Sessanta e Settanta in parallelo all’intensificarsi del rapporto, pur controverso, con il cinema lavorando, tra i tanti, con De Sica, Risi, Monicelli, Scola.

Si incontrano poi episodi assai significativi per meglio inquadrare i progetti artistici cullati da Gassman. Indicativo in merito è il Teatro Tenda concepito nel 1960 di cui l’attore-scrittore racconta il complicatissimo montaggio del tendone per tre volte scoperchiato da impetuosi temporali che continuavano a rinviare il debutto con Adelchi di Manzoni capace di coinvolgere in scena trenta attori e decine di comparse, nonché sei cavalli veri.

Così la miniera di informazioni quale è Un grande avvenire dietro le spalle, in cui sottotitolo è verosimilmente emblematico (Vita, amori e miracoli di un mattatore narrati da lui stesso) diventa anche un prezioso e luminoso serbatoio di traiettorie culturali che disegnano significativi segmenti di storia del coevo teatro italiano, con le sue luci e ombre, cui Gassman ha dato un consistente contributo per la sua crescita.

Collegamenti

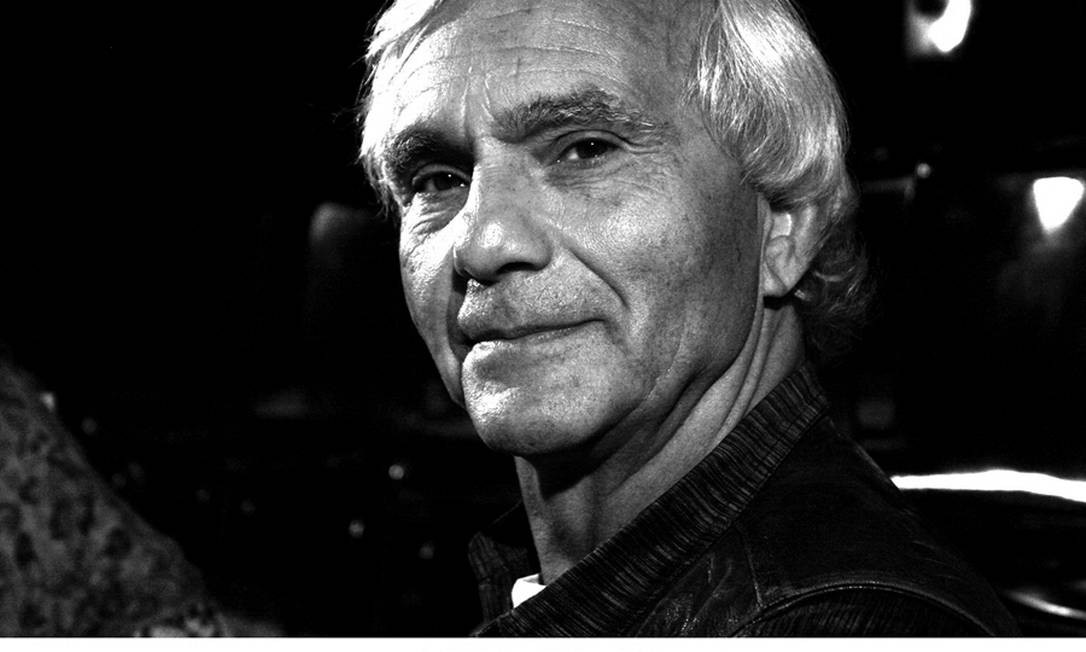

Il progetto esistenziale di Gian Maria Volonté, tra arte e impegno

Nel panorama del cinema italiano non sono numerosi gli attori che hanno interpretato il proprio ruolo sotto il segno di un impegno politico e sociale fattivo, fondendo professionalità assoluta ed etica, la persona pubblica a quella privata. Tra essi, per qualità e ampiezza di risultati, incisività e impronta nell’immaginario collettivo, spicca senz’altro Gian Maria Volonté.

Al grande artista milanese, alla poliedricità della sua opera e agli insegnamenti che ha lasciato è dedicato un imperdibile volume, Gian Maria Volonté: lo sguardo ribelle, curato dai critici cinematografici Franco Montini e Piero Spila, pubblicato da Cue Press, un piccolo ma agguerrito editore lodevolmente impegnato nel recupero della preziosa tradizione culturale e artistica italiana. Apparso nel 2004, in occasione del decennale della morte, lo si riaccoglie con grande interesse, poiché anche in prospettiva conserva per intero la sua rilevanza critica e informativa.

La qualità dei contributi raccolti è notevole, una ricchezza anche dovuta ai diversi mezzi comunicativi impiegati: l’oralità dell’intervista, la naturalezza del ricordo, l’andamento meditato e analitico del saggio critico. Nella prefazione Walter Veltroni sottolinea l’imprescindibilità della memoria, e nella lucida e densa introduzione i curatori sottolineano l’importanza della riflessione sull’originalità interpretativa di Volonté, sulla sua capacità di incidere nel tempo in cui visse ed agì. Fu un artista per il quale «essere uomo o attore non ha mai fatto alcuna differenza», che non sceglieva le parti per «calcolo o interesse professionale», sempre in prima linea nelle battaglie sociali e politiche intraprese con indomita passione, che viveva il proprio ruolo come «portatore di cultura», sposando mirabilmente virtuosismo tecnico e abilità istrioniche col fervore civile: un’esperienza che ha molto da insegnarci, soprattutto in un tempo in cui tali attitudini si sono alquanto rarefatte.

Non a caso, il titolo del libro allude significativamente a due azioni – guardare e ribellarsi – che rappresentano «la prima, la base stessa del cinema» (e del teatro, si potrebbe aggiungere), «la seconda, una scelta dichiaratamente politica». Legate insieme, spiegano i curatori, tali azioni sono in grado di definire, ma anche di aprire ad ulteriori sviluppi, il senso della vita e della carriera di un uomo «che non si è mai accontentato di guardare passivamente la realtà», un attore mai pago della superficie delle cose e delle verità precostituite, ma che «nei caratteri e nelle fisiologie», è stato capace di «approfondire i sentimenti anche più segreti, insistere a cercare verità anche quando sembrava inutile o non opportuno». Un artista, insomma, che ha coniugato il proprio mestiere con la denuncia di mali sociali e ingiustizie, ipocrite regole, equilibri imposti con la forza, che ha portato avanti con caparbia convinzione un lavoro denso di impegno civile mettendo in scena un’impressionante galleria di personaggi, diversissimi tra loro ma caratterizzati da uno sguardo problematico e mai consolatorio, sempre inchiodati al contesto delle proprie responsabilità. Dunque, una sorta di «altro italiano» rispetto alla galleria dei film di Alberto Sordi, con «un’inedita consapevolezza di intendere il mestiere dell’attore» e una mirabile capacità di contribuire al processo creativo.

Il volume si apre con una sezione dedicata ai ricordi di artisti che hanno lavorato con lui, tra cui Gianni Amelio, Carlo Lizzani, Giuliano Montaldo, Ugo Pirro, Francesco Rosi, i fratelli Taviani. Seguono tre parti dedicate agli approfondimenti critici, divise per le forme d’arte praticate da Volonté – cinema, teatro, televisione – con scritti di consolidati critici quali Maurizio Grande, Alberto Crespi, Mauro Sesti, Morando Morandini ed altri, di figure come Angelo Guglielmi e artisti come Giorgio Albertazzi, che nell’insieme compongono un pregevole quadro analitico, gravido di spunti di riflessione. Una sezione illumina fondamentali aspetti del vissuto privato (tra i contributi, c’è quello della figlia Giovanna Gravina), un’altra ricostruisce la biografia, con una concisa ma esaustiva panoramica delle attività e della sfera privata di uno dei più grandi attori italiani di sempre. Non poco suggestiva è la parte dedicata ai personaggi memorabili da lui creati e incarnati, con le battute e le scene madri dei film in cui compaiono, e di particolare interesse è quella che ne raccoglie interviste e interventi. Il libro è inoltre corredato di una filmografia, una teatrografia, l’elenco delle apparizioni in tv, nonché di una bibliografia essenziale. Si segnala infine l’apparato iconografico, con numerose e suggestive fotografie scattate sui set.

Ricordare Gian Maria Volonté a quasi trent’anni dalla scomparsa, tramandarne la vivida e feconda testimonianza nel rispetto del suo progetto esistenziale, stimolare riflessioni e approfondimenti non è una semplice operazione culturale. Nel rivitalizzarne la vita e il percorso artistico, lo spirito di ribellione, la pervicace resistenza all’omologazione, l’avvertita esigenza di porsi fuori dal coro, l’inesausta ricerca di una verità sempre rimossa, si stimola la curiosità delle nuove generazioni di critici e di artisti, si indica loro una via poco battuta: è dunque anche un modo di intervenire civicamente sulla realtà contemporanea.

Collegamenti

Vittorio Gassman, il mattatore di casa nel nostro teatro greco

Le biografie e le autobiografie di attrici e di attori hanno permesso agli storici del teatro di ricostruire la nascita dei loro spettacoli, il momento storico in cui sono stati realizzati, e le difficoltà economiche, le ansie dei capocomici e dei produttori, i successi e gli insuccessi. All’interno si trovano memorie, segreti, manie, bugie, autoreferenzialità, pagine poetiche, allarmismi, depressioni, insomma tutto quello che fa parte della vita di un uomo e di un artista.

L’editore Cue Press ha pubblicato Un grande avvenire dietro le spalle, con prefazione di Emanuele Trevi, nel centenario della nascita di Vittorio Gassman, mentre a Roma, in aprile, verrà organizzata una grande mostra a lui dedicata.

La prima edizione del volume risale al 1981, edita da Longanesi. Lo stesso pubblicherà, successivamente, Bugie sincere, ovvero il copione dello spettacolo su Edmond Kean, messo in scena da Gassman nel 1955, diventato un terreno di battaglia in edizioni successive e, persino, in televisione, a cui, in Un grande avvenire dietro le spalle, sono dedicate molte pagine, ricordando gli eccessi, le passioni, le sbruffonate, gli scatti d’ira, le menzogne, ma anche le verità dell’attore «divino», molto simile a lui.

Definire il genere in cui collocare Un grande avvenire dietro le spalle non è semplice, essendo un misto di confessioni, di aneddoti, di relazioni, di analisi dei propri spettacoli, di amicizie, di ansie, di indagini sulla figura dell’attore. Gassman lo scrive in un periodo non molto felice che coincide con l’inizio della depressione che accompagnerà gli ultimi vent’anni della sua vita, durante i quali non ha smesso di scrivere poesie, un romanzo, articoli, dimostrando una vera e propria attitudine per la scrittura.

Egli era solito dire: «Quando uno scrittore muore, la sua opera resta, ma se è un attore che muore si apre un buco irrimediabile». Potrebbe essere questo un motivo per spiegare la volontà di raccogliere, in volumi, la sua storia. La struttura del libro non è dissimile da quella di una sceneggiatura cinematografica, trattandosi della vita di un mattatore, ma anche dei suoi tanti amori e tradimenti, si potrebbe ricavarne un film con l’uso del flashback, perché scritto senza un preciso ordine cronologico, bensì logico, anche quando utilizza i voli pindarici.

La biografia di un grande attore la si può anche leggere come un romanzo d’avventura, con tutti gli avvenimenti e gli eccessi che la caratterizzano.

Il volume inizia con la nascita a Genova, con l’infanzia errabonda per seguire l’attività del padre ingegnere, gli anni dell’Accademia, i debutti con la Borelli, con l’Adani-Calindri, insieme a Carraro, le difficoltà economiche degli inizi, quando doveva accontentarsi di squallide pensioni, i primi successi da protagonista, in particolare con Amleto, gli amori sempre difficili, i matrimoni improvvisi, come quelli con Nora Ricci, Shelly Winters, Juliette Mayniel, Diletta D’Andrea, i tradimenti con belle donne poco conosciute, i sette anni con Annamaria Ferrero, la cotta per Annette Stroyberg, moglie di Vadim.

Molte di queste storie sono ben note, essendo diventate pagine di rotocalchi; meno note sono quelle che riguardano alcuni spettacoli, oltre che i difficili rapporti con i critici, specie con coloro che gli rimproveravano certi eccessi nella recitazione. A tale proposito veniamo a conoscenza di un episodio che riguarda il Prometeo, realizzato al Teatro Greco di Siracusa, che interpretò «su misura per i critici», ovvero con una recitazione limpida, lenta, poco effettistica o declamatoria, solo che, per raggiungere un simile risultato, escogitò di recitare senza imparare la parte, ma ripetendo le battute del suggeritore che si trovava dietro le sue spalle, grazie a una scenografia costruita appositamente.

Sempre a Siracusa nacque una polemica con Nicola Chiaromonte, in occasione dell’Edipo Re, perché il critico lo aveva accusato di aver soppresso il primo monologo della tragedia, cosa non vera, visto che Chiaramonte fece le sue scuse.

Ancora a Siracusa va registrato lo scandalo dell’Orestiade, per la traduzione di Pasolini che vide scagliarsi contro tutti gli antichisti filologi che sottolineavano le «libertà» che il traduttore si era concesse.

Altre pagine, importantissime, sono quelle che ricostruiscono l’avventura del Teatro Tenda (1960), di cui vengono raccontati episodi inediti, sulla messinscena dell’Adelchi del Manzoni, come la difficilissima costruzione del tendone, ben tre volte scoperchiato, a causa dei temporali, in attesa del debutto che vedeva in scena trenta attori, altrettanti tecnici, duecento costumi, decine di comparse, sei cavalli veri. Uno spettacolo rimasto nella nostra memoria, visto da trecentocinquantamila spettatori, di cui centoventimila solo a Milano. Seguiranno Otello, con Salvo Randone, «la più bella voce di teatro che abbia mai sentito», O Cesare o nessuno, altra autobiografia e, ancora, i riferimenti agli oltre cento film da lui interpretati. Una lettura davvero affascinante.

Bernard-Marie Koltès, Lettere

La raccolta delle Lettres, uscita nel 2009, forniva una fonte autobiografica su molti aspetti sconosciuti di Bernard-Marie Koltès, autore di Le nuit juste avant les forêts, Combat de nègre et de chiens e Roberto Zucco. La traduzione permette ora anche al lettore italiano di scoprire certi caratteri più intimi e segreti del drammaturgo, a confronto con l’opera teatrale. Nella Premessa, il fratello François Koltès garantisce che «non c’è biografia più giusta di quella che possiamo leggere in questo libro. Ciò che Bernard-Marie ha scritto è chiaro e sufficiente. Ciò che non c’è scritto invece gli appartiene. […] Ha affidato ai suoi cari delle lettere che non erano destinate alla pubblicazione […]. Non era un uomo pubblico alla stregua di come potrebbero esserlo altri scrittori. Gli importava solamente che di lui si conoscessero le opere» (p. 13). Ad esse sole affidava il valore, dall’inizio e per sempre, di una ricompensa all’impegno assoluto dedicato alla ricerca artistica. Scrive all’amica Bichette nel 1969: «Concepisco una cosa del genere solo se devo farla: intendo dire solo se si ha davvero bisogno di me a teatro. Non voglio essere di troppo, detesto la mediocrità nell’arte. […] Farò questo solo se le mie idee saranno realmente ed effettivamente interessanti e nuove» (p. 69).

Dal 1955 al 1989, sono in tutto cinquecentotrenta le lettere spedite ai genitori, ai parenti, agli amici e (più raramente) alle istituzioni. Scritti in cui prevale la funzione informativa su quella riflessiva e creativa, propria di note considerate effimere eppure necessarie. Impressionano la delicatezza, l’umorismo e l’autoironia; la sincerità e il pudore, la lealtà e la riservatezza nei confronti dell’interlocutore ai diversi livelli di relazione. La madre riceve il tributo maggiore di un sentimento incondizionato, più dolente nel bisogno di non tacerle l’essenziale di una vita tormentata, che deraglia dalla tradizione di famiglia benestante e cattolica che lo accoglie, ultimo di tre figli. I viaggi e i luoghi frequentati assumono dimensioni esistenziali che si riflettono nei drammi. Gli incontri umani perdono la connotazione psicologica immediata, per incarnarsi in figure mitizzate e comunque inventate, secondo un’operazione poetica che dal personaggio si estende all’ambiente dell’azione scenica. Processo più evidente nelle note per Combat de nègre et de chiens, dramma sorto dal primo soggiorno in Africa ed elaborato in Sudamerica. E anche la scrittura di Sallinger produce appunti pertinenti alla concezione e allo sviluppo del testo, nella lettera a Bruno Boëglin del settembre 1977.

Dalla fine degli anni Sessanta aspira a frequentare la Scuola della Comédie de l’Est (poi Théâtre National de Strasbourg) per formarsi adeguatamente alla sua arte d’elezione. In ciò aiutato da Hubert Gignoux che riconosce il talento dell’aspirante regista e drammaturgo. Sorge allora il bisogno di «un atto poetico», testimoniato in una lettera programmatica e appassionata a Maria Casarès: «Alla vigilia di una vita che voglio consacrare al teatro, è necessario commettere un atto ambizioso, spontaneo, anarchico forse, libero dagli imperativi esterni della vita professionale, poetico insomma» (p. 75). Lo ripeterà a Gignoux, nell’elaborare la composizione dei primi personaggi, mirati a «far intravedere al pubblico una parte di quella tensione poetica, evitando la tentazione e la deriva psicologica o intellettuale» (p. 77). Più tardi sarà Lucien Attoun, di Théâtre Ouvert, a promuoverne alla radio le prime prove. Sensibile alla lotta di classe, nel 1975 entra nel partito comunista. Alla festa dell’Humanité gode di gioia esaltante, in «un’atmosfera indescrivibile, l’impressione di vivere un momento storico» (p. 193).

Confidenze alla madre (settembre 1977) svelano il senso della specificità del proprio linguaggio (in La nuit juste avant les forêts, 1977, Avignon) in rapporto a quello della donna, «erede d’una tradizione giudeo-cristiana risolta ella separazione tra la carne e lo spirito». Lo iato rende ancor più arduo il tentativo del figlio di spiegarsi sul protagonista solitario del monologo che molto lo rappresenta: «Non sentirai mai dire a qualcuno che soffre di solitudine ‘sono solo’ […] egli ti parlerà di cose insignificanti […]. Quando tu mi dici ‘non c’è solo il sesso nella vita e il tuo testo non parla che di questo’, io ti rispondo che il mio personaggio parla di tutto, tranne che di quello […] è proprio di quello che si serve per parlare del resto» (p. 194).

E forse già si avverte coscienza della condizione irreversibile che lo stato di salute impone al destino incombente del giovane.

Nel 1978, un viaggio in Nigeria, presso i cantieri di una multinazionale, offre lo spunto per Combat, che trova appunto i suoi moventi, ideologici, nel razzismo «alla rovescia», nell’avversione dichiarata al bianco, ed emotivi, in esperienze dirette, quali la morte accidentale di un operaio. Così riferisce della novità estetica al fratello François: «Ho iniziato un lavoro in cui invento un modo di scrivere assolutamente rivoluzionario» (ottobre 1978, p. 248). Dopo l’incontro con Patrice Chéreau, in una lettera del giugno 1982, discute alla pari con l’autore del film L’uomo che piange (poi, L’Homme blessé), ancor prima di assistere alla sua regia per Combat de nègre allestito a Nanterre.

La frequenza delle missive si rarefà all’insorgere della malattia, con la scoperta nella sieropositività all’AIDS nel 1983. Nell’ansia e nell’urgenza per la realizzazione dei progetti in corso, l’autore sembra ridurre la riflessione sul suo lavoro per promuoverne l’esito immediato. Scandito in periodi, anche brevi e non omogenei (vedi Indice), la vicenda personale prevale su quella dell’artista. Le prime pubblicazioni (La fuite à cheval, Minuit, 1984) comportano rapporti anche venali con gli editori e richieste di sovvenzioni al Centre National des Lettres. Si susseguono i viaggi attraverso i quali è ormai in fuga costante dal mondo e dalla vita «normale». Il fascino di New York, ad esempio, si rafforza nel 1981: «La amo, la amo da perdere l’appetito, da non avere più tempo per dormire» (a Michel Guy, p. 287). E a Madeleine: «Giù fino al mio bar preferito, Peter Rabbit… Ubriaco di Coca-Cola, di whisky, di sorrisi… vado in riva all’acqua, banchine a destra e a sinistra… I bar dei delinquenti sono di una dolcezza da farti tremare, e io tremo» (p. 289). Gennaio 1986: «Ecco il Triangolo delle Tenebre – New York-Lagos-Salvador de Bahia, luoghi in cui ho voglia di morire» (p. 327). Clausola finale, a François, da Lisbona, aprile 1989: «In God we trust / Do we?» (p. 338).

Collegamenti

Come gli alberi cambiamo le foglie, ma conservando le nostre radici

Parecchi di noi hanno conosciuto Barba al tempo dei suoi spettacoli al CRT di Via Dini o al Teatro Quartiere, in occasione di «Milano Aperta», parecchi di noi posseggono i «Manifesti» di quel periodo, dove veniva teorizzato, dallo stesso Barba, come il «Terzo Teatro» e, da Sisto Dalla Palma, come il «Teatro dei mutamenti».

Erano gli anni Settanta, ricchi di fermenti e di idee rivoluzionarie, durante i quali il concetto di scena andò moltiplicandosi perché si coniugava con interessi sociologici o politici, con tensioni ideali e utopiche, fino a concepire un teatro da intendere non più come rappresentazione del mondo ma come rigeneratore del mondo, col ricorso a una serie di avventure iniziatiche, parola, questa, che faceva pensare al rito delle origini, accompagnato dalla musica e dalle danze. Parecchi di noi hanno visto Ferai, Talabot, Judith, Il Vangelo di Oxyrhinco, e hanno vissuto le contaminazioni tra scena occidentale e scena orientale, che stavano a base degli spettacoli dell’Odin e di Barba, dopo i suoi viaggi in Cina, in Giappone, in Perù, nelle Americhe del Sud e del Nord, in Venezuela, sempre in cerca di comunità diverse e di forme, altrettanto diverse, di teatralizzazione. Momenti indimenticabili che hanno lasciato tracce, per le nuove generazioni, in volumi come Il libro dell’Odin di Ferdinando Taviani, Feltrinelli 1975, e dello stesso Barba con La canoa di carta, Il Mulino, 1993, Le terre di cenere e diamanti, Il Mulino 1998, Teatro, solitudine, mestiere, rivolta, Ubu Libri 1996, solo per citare i più noti.

L’Editore Cue Press ha appena pubblicato, con la traduzione di Leonardo Mancini, Eugenio Barba. L’albero della conoscenza dello spettacolo di due docenti di nazionalità diverse, Annelis Kuhlmann dell’Università della Norvegia e Adam J. Ledger dell’Università di Birmingham, entrambi con esperienze nel campo performativo. Punto di partenza del loro studio è L’Albero, ultimo spettacolo che Barba realizzò in occasione del suo ottantesimo compleanno. L’Albero diventa, per i due studiosi, metafora della conoscenza che, proprio per fortificarsi, ha bisogno delle radici e delle estensioni. Le radici rimangono quelle dell’Odin, le estensioni sono quelle della multiculturalità, molto simili a quelle della vita di una pianta.

Il volume è diviso in dieci brevi capitoli nei quali vengono esaminati il concetto di regia da intendere, non in maniera tradizionale, ma come il risultato di studi, di laboratori, di seminari, di azioni fisiche, di energia, di vita comunitaria, il cui esito dovrebbe essere di tipo sensoriale e non intellettuale.

Un altro momento della loro analisi riguarda la drammaturgia d’attore, ben diversa da quella testuale, e il concetto di riscrittura, col suo debito a Grotowski, improntata al simbolismo e all’uso delle metafore, a dire il vero, non sempre comprensibili, tanto che si può dire che, se Carmelo Bene teorizzò il teatro senza spettacolo, Barba teorizzò il «teatro incomprensibile», essendo frutto di riflessioni teoriche, di mappe concettuali, non sempre decifrabili, di lingue diverse.

Lo stesso Barba ha affermato di aver passato metà della vita sforzandosi di apprendere e l’altra metà lottando per andare oltre ciò che ha imparato, ammettendo di essere andato alla ricerca di forme sempre nuove e di aver cambiato più volte idee, motivo per cui si sente di appartenere alla famiglia degli alberi che cambiano le foglie, conservando le radici.

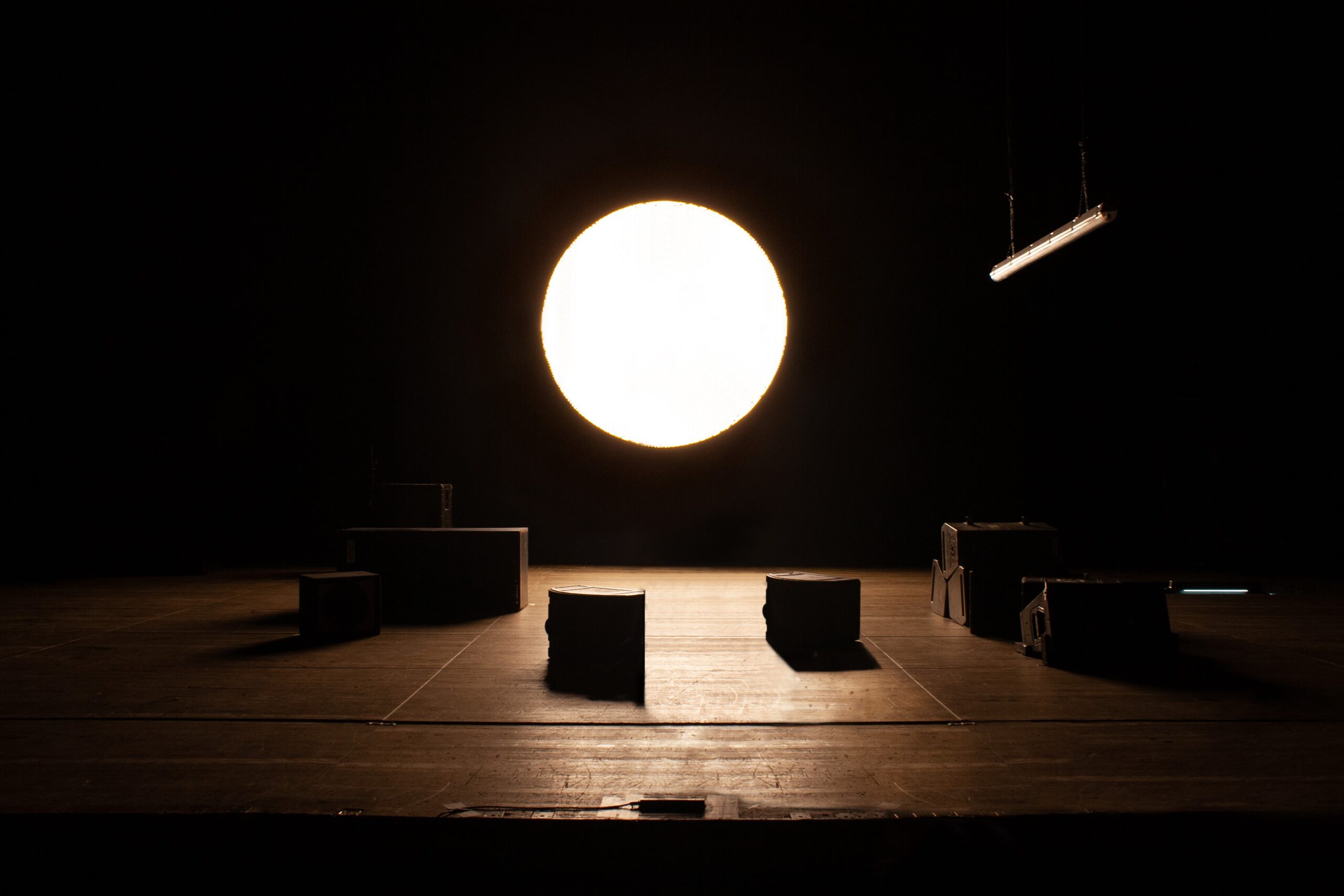

Il libro che spiega il legame fra luce e teatro e non solo

Il filosofo José Xavier Zubiri Apalategui è in un’aula dell’Universidad Central de Madrid e sta spiegando le categorie di Aristotele. Alla lezione è presente Maria Zambrano, da poco uscita dalla tubercolosi e in lotta con una crisi, altrettanto feroce, che vorrebbe spingerla ad abbandonare lo studio della filosofia. A un tratto, un raggio di luce penetra dalle cortine nere. Scrive: «In un attimo io mi ritrovai non tanto presa da una rivelazione folgorante, quanto pervasa da qualcosa che si è sempre rivelato più adatto al mio pensiero: la penombra toccata d’allegria. E allora, in silenzio – nella penombra, più che della mente, direi dell’animo, del cuore, si dischiuse poco a poco, come un fiore, la netta sensazione che non avevo forse alcun motivo per abbandonare la filosofia» (Maria Zambrano, Verso un sapere dell’anima, Raffaello Cortina Editore, Milano 1996, pag. 4).

Luce e teatro nel libro di Grazioli e Mari

Quel tenue gioco di luce rischiara anche il titolo, Dire luce. Scritti sulla pittura, di una preziosa raccolta di saggi, curata da Carmen Del Valle ed edita nel 2013 da Rizzoli, che la filosofa spagnola dedica alla pittura. Con soave gusto citazionista Cristina Grazioli e Pasquale Mari intitolano Dire luce. Una riflessione a due voci sulla luce in scena il loro libro, frutto di un lavoro congiunto, un pas de deux fra una studiosa e un light designer e direttore della fotografia che preferisce essere chiamato «operaio della luce». Grazioli insegna Storia ed Estetica della Luce in Scena e Teatri di Figure: Storie ed Estetiche all’Università di Padova. Pasquale Mari lavora fra teatro, cinema e musica e ha collaborato con Toni Servillo, Carlo Cecchi, Marco Bellocchio, Paolo Sorrentino, Ferzan Ozpetek, Ivano Fossati e Avion Travel.

Accomunati dalla vocazione a «dar voce» alla luce e a trovare le parole per «dire luce», i due autori si pongono, in primis, una preoccupazione legata al «come dire» la luce, ovvero a come accerchiare un oggetto instabile, evanescente, inedito. Ecco quindi la necessità di arginare il pensiero e stabilire punti fermi attraverso l’edificazione di un lessico, organizzato come un poetico abbecedario scandito in «dodici voci»: invisibilità, materia, scrittura, polvere, buio, colore, movimento, voce, trasparenza, atmosfera, botanica, aria.

Non solo teatro nel libro di Grazioli e Mari

Termini correlati alla luce – spettro, prisma, gamma, led, incandescenza, infrarossi, ultravioletti – si alternano a parole d’ordine dell’orizzonte teatrale – scena, sipario, drammaturgia. Tuttavia esse abitano la stessa pagina di termini quali pigmento, tela, linea, contorno, che, pur essendo mutuati dal lessico degli storici dell’arte, rivelano, in questo caso, una straordinaria consustanzialità con quello utilizzato dagli studiosi di teatro. Non una questione da poco visto che, in filigrana, Grazioli e Mari mostrano la volontà di eccedere un metodo d’indagine che sia solamente teatrale, nonostante il sottotitolo del libro restringa l’uso della luce alla scena. Infatti, per abbracciare nella sua pienezza la luce, i due autori volutamente dimenticano un’esplicita referenzialità al loro oggetto di studio, lo forzano e lo aprono facendovi transitare considerazioni su nuvole, giardini, polvere, molecole di clorofilla, vento, in un proficuo movimento di allargamento che progredisce man mano che si avanza nella lettura.

Il libro, quindi, schianta qualsiasi impostazione dicotomica: così come la consueta contrapposizione luce/ombra viene fluidificata, ammettendo che ciascuno dei due poli è motivo di emersione e condizione di esistenza dell’altro, anche in queste pagine ciò che abitualmente e in maniera stereotipata viene giustapposto – il pensiero e la prassi – diventa condizione di germinazione dell’altro.

Collegamenti

Quegli indimenticabili anni Settanta. Tra tensioni e utopie. E il teatro avrebbe dovuto rigenerare il mondo. L’Odin di Barba

Parecchi di noi hanno conosciuto Barba al tempo dei suoi spettacoli al CRT di Via Dini o al Teatro Quartiere, in occasione di «Milano Aperta», parecchi di noi posseggono i «Manifesti» di quel periodo, dove veniva teorizzato, dallo stesso Barba, come il «Terzo Teatro», e, da Sisto Dalla Palma, come il «Teatro dei mutamenti».

Erano gli anni Settanta, ricchi di fermenti e di idee rivoluzionarie, durante i quali, il concetto di scena, andò moltiplicandosi perché si coniugava con interessi sociologici o politici, con tensioni ideali e utopiche, fino a concepire un teatro da intendere, non più come rappresentazione del mondo, ma come rigeneratore del mondo, col ricorso a una serie di avventure iniziatiche, parola, questa, che faceva pensare al rito delle origini, accompagnato dalla musica e dalle danze.

Parecchi di noi hanno visto: Ferai, Talabot, Judith, Il Vangelo di Oxyrhinco e hanno vissuto le contaminazioni tra scena occidentale e scena orientale che stavano a base degli spettacoli dell’Odin e di Barba, dopo i suoi viaggi in Cina, in Giappone, in Perù, nelle Americhe del Sud e del Nord, in Venezuela, sempre in cerca di comunità diverse e di forme, altrettanto diverse, di teatralizzazione.

Momenti indimenticabili che hanno lasciato tracce, per le nuove generazioni, in volumi come: Il libro dell’Odin di Ferdinando Taviani, Feltrinelli 1975, e dello stesso Barba con La canoa di carta, Il Mulino 1993, Le terre di cenere e diamanti, Il Mulino 1998, Teatro, solitudine, mestiere, rivolta, Ubu Libri 1996, solo per citare i più noti.

L’Editore Cue Press ha appena pubblicato, con la traduzione di Leonardo Mancini, Eugenio Barba. L’albero della conoscenza dello spettacolo di due docenti di nazionalità diverse, Annelis Kuhlmann, dell’Università della Norvegia, e Adam J. Ledger, dell’Università di Birmingham, entrambi con esperienze nel campo performativo.

Punto di partenza del loro studio è L’Albero, ultimo spettacolo che Barba realizzò in occasione del suo ottantesimo compleanno. L’Albero diventa, per i due studiosi, metafora della conoscenza che, proprio per fortificarsi, ha bisogno delle radici e delle sue estensioni. Le radici rimangono quelle dell’Odin, le estensioni sono quelle della multiculturalità, molto simili a quelle della vita di una pianta.

Il volume è diviso in dieci brevi capitoli nei quali vengono esaminati il concetto di regia da intendere, non in maniera tradizionale, ma come il risultato di studi, di laboratori, di seminari, di azioni fisiche, di energia, di vita comunitaria, il cui esito dovrebbe essere di tipo sensoriale e non intellettuale. Un altro momento della loro analisi riguarda la drammaturgia d’attore, ben diversa da quella testuale, e il concetto di riscrittura, col suo debito a Grotowski, improntata al simbolismo e all’uso delle metafore, a dire il vero, non sempre comprensibili, tanto che si può dire che, se Carmelo Bene teorizzò il teatro senza spettacolo, Barba teorizzò il «teatro incomprensibile», essendo frutto di riflessioni teoriche, di mappe concettuali non sempre decifrabili, di lingue diverse. Lo stesso Barba ha affermato di aver passato metà della vita sforzandosi di apprendere e l’altra metà lottando per andare oltre ciò che ha imparato, ammettendo di essere andato alla ricerca di forme sempre nuove e di aver cambiato, più volte, idee, motivo per cui si sente di appartenere alla famiglia degli alberi che cambiano le foglie, conservandone le radici.

Collegamenti

Dostoevskij si racconta nelle «odiate» lettere

Fëdor Dostoevskij ha recentemente fatto parlare di sé in modo vergognoso e indecoroso: per effetto della guerra in Ucraina l’Università degli Studi Milano-Bicocca ha annullato un corso di Paolo Nori dedicato al grande scrittore russo. Il docente è anche autore di Sanguinare ancora. L’incredibile vita di Fëdor M. Dostoevskij (Milano, Mondadori, 2021), un pregevole romanzo che ne racconta lo smarrimento spirituale basandosi su elementi biografici, molti dei quali ricorrono anche nella corrispondenza epistolare raccolta nel prezioso e corposo volume edito da Cue Press (Imola, 2021) Odio scrivere lettere. I romanzi attraverso le lettere 1838-80 a cura di Fausto Malcovati.

Il titolo è suggerito dallo stesso Dostoevskij: in una missiva del 1878 parla di «terribile, insuperabile riluttanza a scrivere lettere», tanto da aggiungere che «se finirò all’inferno, la punizione per i miei peccati sarà sicuramente quella di scrivere decine di lettere al giorno, non meno». Eppure ne ha scritte un migliaio, molte lunghissime, con una prosa fluida e elegante, capace di sprigionare emozioni e commozioni di grande umanità quale segno di un’anima dolente, schiva e introversa, convinta che «l’uomo è un mistero».

Queste lettere permettono di entrare nei misteri di Dostoevskij come uomo e come scrittore. Ordinate in senso cronologico, costituiscono una sorta di prelibato contorno ai principali romanzi, da Memorie del sottosuolo a Delitto e castigo, da L’idiota a I demoni fino a I fratelli Karamazov. In merito si raccontano le lunghe gestazioni e le difficoltà legate alle pubblicazioni pensando soprattutto al denaro, altro tema molto trattato in queste lettere. Con ossessione e disperazione lo scrittore lotta per la sopravvivenza quotidiana. Anche minacciato da creditori, vive in pensioni assai misere, fugge all’esteri per evitare l’arresto sempre sperando di racimolare il minimo necessario per sposarsi e poi per affrontare i problemi di salute di moglie e figli.

A questo tormentato labirinto, che condiziona non poco la produzione letteraria, si aggiunge la passione morbosa per il gioco. Dalle lettere scritte da Baden Baden, Wiesbaden e Amburgo emergono i racconti di vincite di grosse somme seguite da clamorose perdite. E poi c’è la malattia, l’epilessia, vissuta con malinconica ironia.

Tra le tante, colpiscono le lettere dedicate all’arresto e alla condanna nel 1849 per attività, considerate sovversive, a favore della libertà di stampa e dell’emarginazione dei servi della gleba. «Ho dovuto affrontare i lavori forzati: quattro anni tristi, terribili. Ho vissuto con i delinquenti, con uomini senza sentimenti umani, di falsi principi, pervertiti: non vedevo e non riuscivo a vedere, durante questi quattro anni, niente di consolante, solo la nera, mostruosa realtà».

Non mancano testi ideologici di stampo slavista che declinano il mito della Grande Russia quale guida spirituale dell’Europa in quanto unica e vera depositaria del cristianesimo, come si legge, tra l’altro, nel magnifico discorso pronunciato in occasione dell’inaugurazione del monumento a Puskin nel 1880.

Abbondano i riferimenti alla letteratura russa a lui contemporanea. È polemico verso Turgenev per la sua posizione di sudditanza verso la cultura francese e tedesca anche se aveva scritto nel 1840 al fratello Michail che «Io Schiller l’ho imparato a memoria, ho parlato con le sue parole, sono diventato pazzo di lui». Ammira ma con un certo distacco e riserva Tolstoj e Ostrovskij.

«Il mio lavoro letterario – scrive Dostoevskij – è l’unico scopo e l’unica speranza della mia vita», indicando, in questo modo, la traiettoria interpretativa per addentrarsi nella lettura di questa splendida raccolta Odio scrivere lettere. I romanzi attraverso le lettere 1838-80 che si completa con un ricco e assai ben documentato apparato iconografico con foto di ritratti dello scrittore russo, della sua famiglia, di amici e letterati, dei luoghi della sua vita, e della riproduzione di diversi manoscritti.

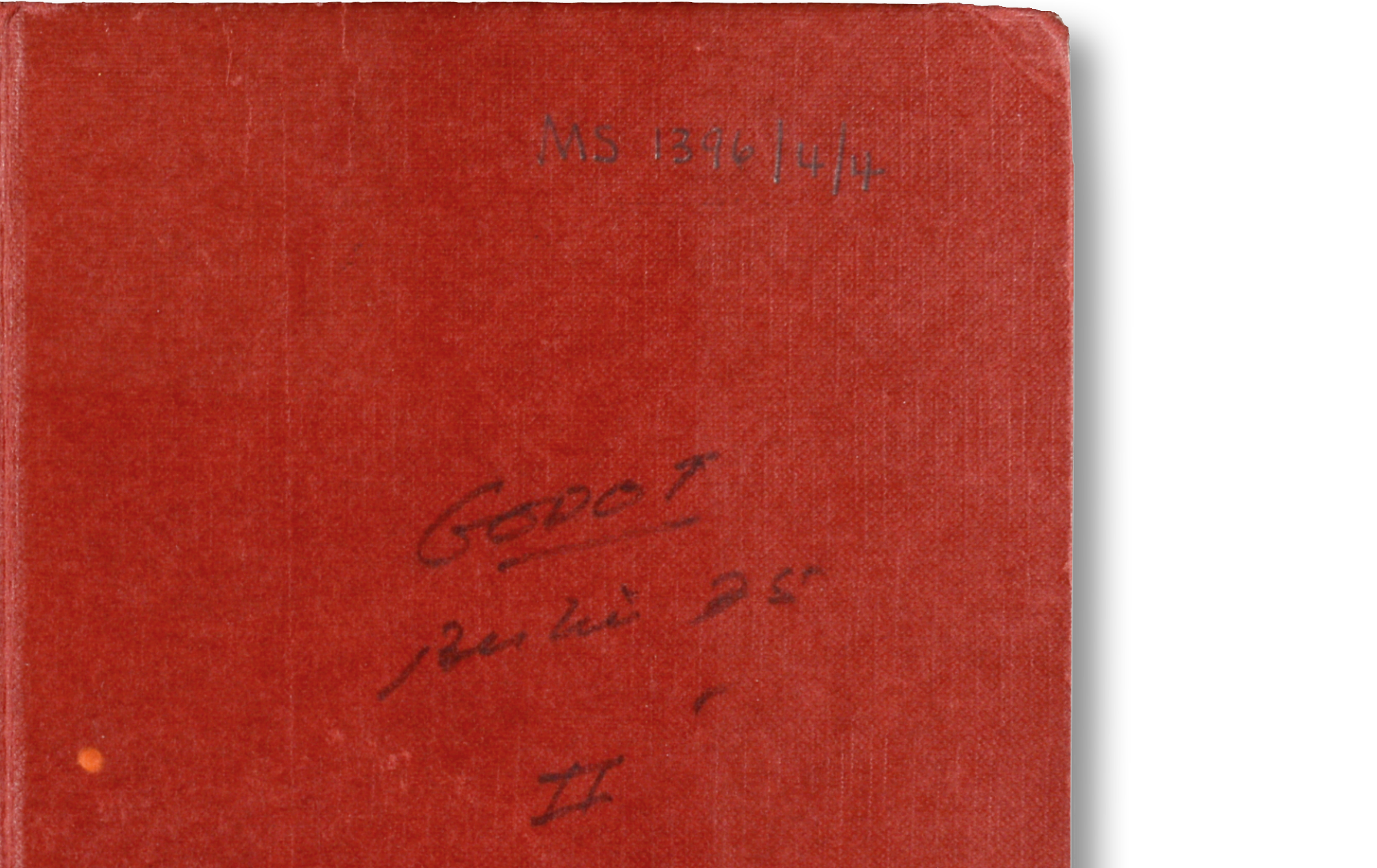

Aspettando Godot. I quaderni di regia di Samuel Beckett

Un’operazione maestosa: una vera e propria collana di quaderni di regia, partendo da Aspettando Godot e che poi passerà per Finale di partita, L’ultimo nastro di Krapp, e gli Shorter plays. Nel 1975 Beckett ha l’occasione di curare per la prima volta la regia di Aspettando Godot per lo Schiller Theater di Berlino. Ne seguirà una ulteriore, in inglese, per il San Quentin Drama Workshop di Londra nel 1984. Sono passati più di vent’anni dall’edizione e dal primo allestimento francese di Aspettando Godot. Ora, l’ormai esperto autore teatrale che è Beckett si immerge nel confronto tra testo e scena viva, da cui deriva una revisione a tratti radicale del testo, una cura maniacale di ogni movimento scenico e di ogni immagine, che si ritrovano non solo nei contenuti, ma anche graficamente, nei suoi quaderni.

Il volume Quaderni di regia e testi riveduti. Aspettando Godot tradotto e adattato da Luca Scarlini e pubblicato da Cue Press a dicembre 2021, di quasi cinquecento pagine, ha una struttura complessa. Innanzi tutto, pur concentrandosi sul testo per la produzione tedesca dello spettacolo, si articola nell’analisi e nel confronto di nove differenti copioni e revisioni: dall’Asmus, la prima edizione inglese di Godot e utilizzato come testo di partenza per la produzione al San Quentin, alla Suhrkamp Verlag usata allo Schiller Theater; e, ovviamente, i quaderni di regia di Beckett (preliminare e definitivo) per la produzione tedesca, più il copione annotato e i copioni Held e Thorpe appartenenti agli omonimi interpreti nella produzione tedesca.

L’edizione Cue Press è articolata in diverse sezioni: dopo le note introduttive e la prefazione, viene proposta una versione riveduta del testo che segnala tipograficamente le aggiunte, le revisioni e i tagli apportati da Beckett all’edizione originale inglese del 1954. Questo capitolo, per quanto apparentemente il più scontato, rappresenta nell’ambito dell’edizione italiana un passaggio delicato e un punto di svolta fondamentale: con questa pubblicazione, infatti, Cue Press ottiene una parte del diritto sul testo dell’autore irlandese, da anni bloccato e stampato, insieme agli altri testi, unicamente da Einaudi nella traduzione di Carlo Fruttero del 1967. Qui viene finalmente proposta una traduzione inedita, che non rinuncia necessariamente al carattere talvolta poetico (che invece caratterizza la versione di Fruttero) ma che ha ben chiare le necessità tipografiche e si presenta in un approccio di grande fedeltà al testo originale, concentrandosi sui diversi passaggi testuali e sulla scrittura spesso criptica di Beckett nel tentativo di preservarne i più sottili dettagli, i quali divengono poi la base per un corposo e affascinante apparato di note.

Il cuore della pubblicazione rimane però, senz’altro, il quaderno di regia di Samuel Beckett per la produzione tedesca dello Schiller Theater. Le pagine originali sono qui scannerizzate, stenografate e tradotte, per permettere la lettura di un materiale di scrittura denso e articolato. È emozionante immergersi nella calligrafia rapida, che alterna le parti e parole del testo in tedesco a descrizioni in inglese dei più piccoli movimenti, a disegni e schemi che riassumono le disposizioni e gli spostamenti degli attori in scena. Troviamo tante cancellature, pesanti e nere, tante correzioni e aggiunte a penna rossa. Qualche appunto, qua e là, che ci restituisce il senso dello scontro tra testo e scena, tra aspettativa e realizzazione (interi passaggi barrati e seguiti da un laconico «irrealizzabile», pagine bianche con soltanto, in un angolo, un «no need», «non necessario», e una croce rossa).

Una lettura complessa, quella di questo volume: non certo un «romanzo teatrale» da divorare, bensì un viaggio da compiersi un po’ per volta, scena per scena, frase per frase, movimento per movimento. Il sofisticato apparato di note ci guida in un’analisi possibile del testo teatrale, così come degli appunti registici del suo autore: tra queste pagine non troviamo rivelazioni sconcertanti, appunti sui significati, tanto meno qualche indizio sulle domande che da sempre questo testo spalanca (e a cui il primo a non dare alcuna risposta fu proprio Beckett). Bensì troviamo trascritto il lavoro meticoloso di un regista, i tentativi sulla scena, la sfida – accettata – e insieme l’occasione di rimettere in discussione le proprie parole, di approfondirne la trasformazione in contatto con la materia viva del teatro. Una lettura preziosa per vedere da vicino questo processo ulteriore di traduzione (dal francese, all’inglese, al tedesco, alla scena) sofisticato, artigianale, denso di riferimenti, lievi bagliori, intuizioni felici e tentativi che ci restituiscono questo testo non soltanto nella sua versione mistica e mitica, ma nella veste ancora più affascinante di un materiale mutevole sulle fondamenta di un pensiero filosofico radicato, che ormai è cifra della comprensione della nostra modernità.