Logbook

Approfondimenti, interviste, recensioni e cultura: il meglio dell’editoria e delle arti da leggere, guardare e ascoltare.

A kind of magic. Salman Rushdie spettatore di Oz

Il singolare e prezioso libretto che Salman Rushdie dedica al film di Victor Fleming Il mago di Oz ha ormai trent’anni, e fa parte della serie BFI Film Classics, analisi d’autore delle pietre miliari della storia del cinema. Ma forse è venuto il momento debito di riaprirlo (tradotto da Giuseppe Strazzeri per Mondadori, recentemente ripubblicato da Cue Press con una prefazione di Giacomo Manzoli) alla ricerca del segreto di uno sguardo, di un’opera, di un tragitto esistenziale in esilio e insieme libero e avventuroso, incredibile nei suoi sviluppi, purtroppo anche negli accadimenti nefasti di questi ultimi giorni. L’autore identifica la pellicola del 1939, vista a dieci anni in India in mezzo a fiumi di fantasticherie rutilanti di una Bollywood trash e rigogliosa, quale scena primaria dalla quale scaturirà il suo immaginario, come fonte d’ispirazione e vocazione alla scrittura, tanto che il primo racconto scritto dal ragazzino, perduto ma poi forse ritrovato dal padre in punto di morte (piccola favola nella storia), s’intitola Over the Rainbow, quasi prefigurando quello sradicamento nel mondo e nello spazio immaginifico della finzione che lo scrittore vivrà come destino adulto. In questa leggenda fondativa c’è il tentativo di rintracciare nel film (il libro di L. Frank Baum del 1900 fu una lettura più tardiva e non così determinante) non solo i motivi di quella folgorazione, ma alcuni segreti di quel testo e, forse, della propria testa.

A short text about magic s’intitola la prima, corposa parte del libro, dedicata a un’analisi del contesto (fruitivo e produttivo) e dei sottotesti (intenzionali e accidentali) della pellicola, di quello che ha segnato quel colpo di fulmine infantile, comprese idiosincrasie e incompatibilità (una certa antipatia per il cane Toto, fra l’altro), così che l’aneddotica sulla pellicola, che ha prodotto una sterminata pubblicistica, si alterna a un close reading acuto di persona adulta, armata di videoregistratore, con ralenti, fast-forward e fermo immagine, e di sensibilità narrativa. Eppure la magia di quell’oggetto sembra sempre, almeno in parte, sfuggire. In questo testo senza un autore (la cui travagliata lavorazione ha comportato molteplici mani produttive e creative, e numerosi cambi di rotta) è interessante che l’oggetto magico per eccellenza, quelle iconiche scarpette rosse, che il libro come le prime versione volevano in realtà d’argento, sono portatrici di una magia non così chiara, mai definita con puntualità, come fossero un MacGuffin, oltre che uno strumento d’incantesimi. Anzi, proprio questo oggetto, feticcio cinefilo, eco fiabesca, prodigio protettivo (o orientativo), non si sa bene che fine abbia fatto. L’autore confessa averlo desiderato così intensamente fino a ricostruire, in un racconto che costituisce il secondo e ultimo capitolo del libro, l’asta che ha assegnato il magico cimelio a un acquirente anonimo, chissà forse lo stesso Rushdie, come si diverte a lasciare intendere lo scrittore fra le righe. Fatto storico e fantasia si fondono in piena sintonia di stile, in un autore capace di mescolare i fatti e la verità dell’immaginazione. L’oggetto magico è l’oggetto del desiderio.

In questo territorio di confine, o meglio, oltre il confine, ci conduce lo sguardo di chi scrive un altro mondo. Che sia l’incertezza, di sceneggiatori e spettatori, sul tipo di magia propiziato dalle calzature il centro nascosto della pellicola, e – forse – dell’esistenza dell’autore, ricorda l’apologo del bambino che si accanisce a smontare l’orologio nel capire che cosa sia il tempo. Gli strumenti della fiction hanno forse proprietà sintetiche, e non analitiche, capaci di dire qualcosa di più su certe alchimie. Sparizione. Trasformazione. Ricomposizione. Tre forme (formule) tipiche della magia. Interessante che si ritrovino significativamente anche nella vita e nell’opera di Rushdie, quali incantesimi del suo modo coraggioso di stare al mondo. Uscito dalla comfort zone domestica per scelta (per lui Over the Rainbow è l’inno del migrante e «there’s no place like home» una trovata di marketing che non risolve la tensione fra casa e altrove tematizzata dal nucleo anarchico e spaesante del film), creando un altrove («I have a feeling we’re not in Kansas anymore») che sarà del viaggiatore e (poi) dell’esiliato, del creatore di mondi come del fuggiasco. Dover sparire, attraversare la trasformazione (fino al camuffamento), il trasfigurare nel mondo narrativo i fantasmi, e infine fare i conti (dalla donna segata alla corda tagliata e ricomposta un tema magico per eccellenza) con morte e risurrezione, è stato il mestiere di vivere, e di creare, di Rushdie. E in queste ore in cui lotta fra la vita e la morte, fra la vista e la sorte, non possiamo che augurargli di saper utilizzare l’incanto segreto delle sue scarpette rosse interiori per tornare a donarci mondi colorati, altrove letterari in cui far rinascere il nostro sguardo, e fare esperienza di cos’è la magia.

Collegamenti

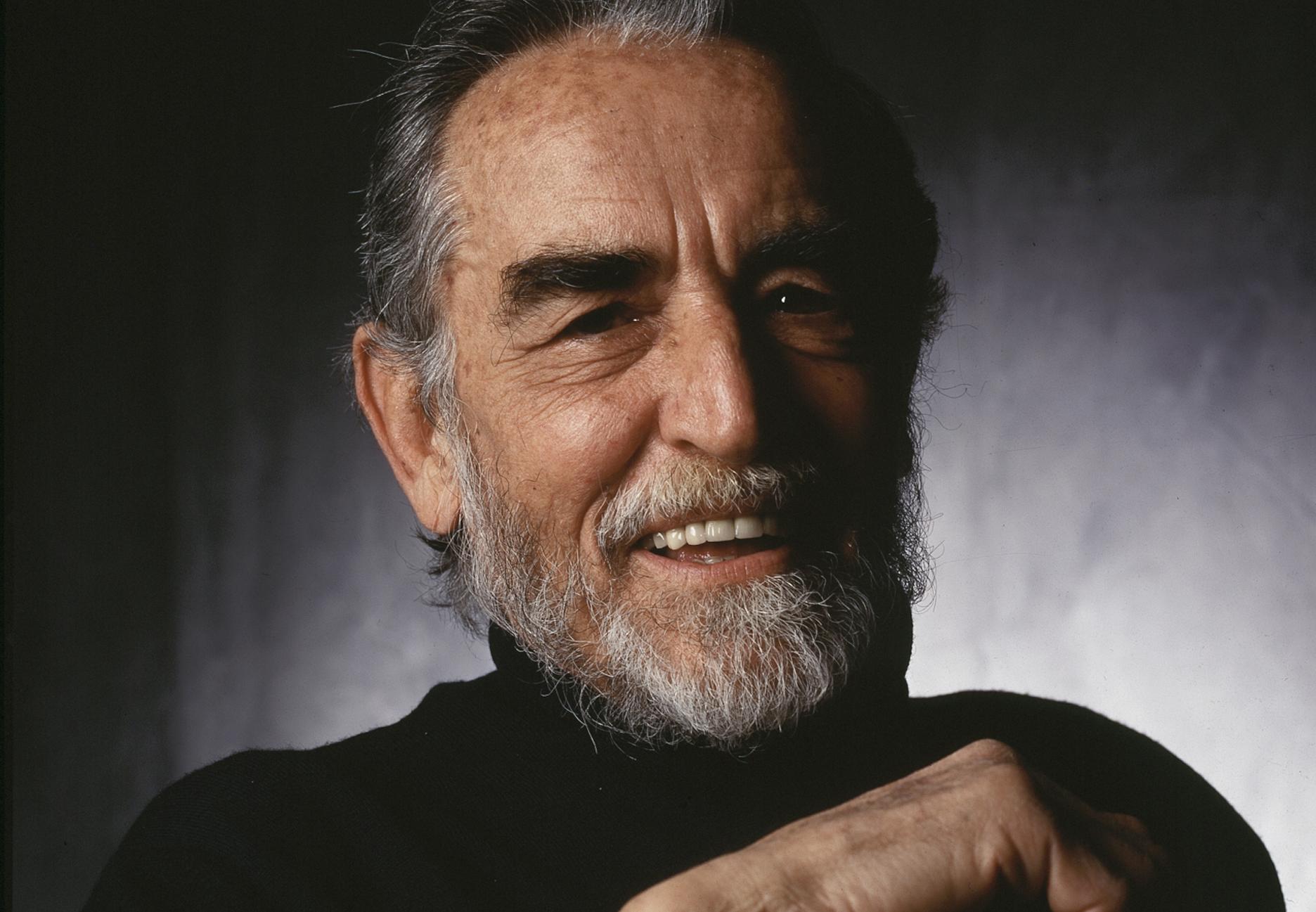

Vittorio Gassman e la letteratura oltre cinema e teatro

Si moltiplicano le iniziative per il centenario della nascita di Vittorio Gassman, indimenticato e fondamentale attore e regista capace di spaziare, sempre offrendo prove di indelebile bellezza, dal teatro al cinema, dalla tv alla poesia e narrativa.

Al Palazzo Ducale di Genova, dove nacque il 1 settembre, è in corso la mostra Vittorio Gassman. Il centenario a cura di Alessandro Nicosia, Diletta d’Andrea Gassmann e Alessandro Gassmann, che hanno assemblato materiali inediti e oggetti personali, testimonianze, immagini e materiali audiovisivi di prima mano. Emergono quadri di vita privata (la famiglia, le donne, i figli) e soprattutto il luminoso percorso artistico di un personaggio tanto geniale e carismatico quanto complicato, con le sue utopie, i suoi trionfi e criticità.

Preziosi contributi arrivano anche dall’editoria con la nuova edizione di Memorie del sottoscala (Cue Press, 2022, con introduzione di Vittorino Andreoli), in cui la deliziosa penna dello stesso Vittorio inventa il personaggio Vincenzo per romanzare, tra autobiografia e finzione, una sorta di «inconscio teatrale» di un’«avventura umana» raccontata da «un uomo che crea e distrugge, che soffre e che cerca il piacere», sul palco e nella vita.

La vena letteraria dell’attore si conferma anche in Un grande avvenire dietro le spalle. Vita, amori e miracoli di un mattatore narrati da lui stesso, rieditato nel 2021 da Cue Press. Gassman lo pubblicò nel 1981, in un periodo infelice segnato dalla depressione con la quale conviverà per gli ultimi venti anni della sua vita. Alla scrittura diede una funzione quasi terapeutica, tanto che dichiarò: «Scrivere questo libro mi ha se non altro aiutato a guarire».

Sembra di leggere una sceneggiatura cinematografica incentrata sulle imprese di un grande mattatore che, tra fantasia e la realtà, alzano il sipario, attraverso i continui flashback, su un mondo in cui si annodano storie di tradimenti e grandi amori – come i matrimoni improvvisi con Nora Ricci, Shelley Winters, Diletta D’Andrea – e all’epoca materia di rotocalchi popolari, con frammenti della carriera teatrale e cinematografica.

Si inizia con il ricordo degli anni vissuti da bambino a Genova e dei periodi calabresi e romani segnati dalla morte del padre; si prosegue con i primi innamoramenti, la rocambolesca parentesi militare con uno sguardo a Roma nei giorni della Liberazione, i trionfi con la nazionale di basket; si arriva al teatro, dagli esordi ai clamorosi successi, tra cui l’indimenticabile Amleto del 1952 al fianco di Anna Proclemer, e le grandi interpretazioni degli anni Sessanta e Settanta in parallelo al rapporto, pur controverso, con il cinema, lavorando, tra i tanti, con De Sica, Risi, Monicelli, Scola.

Di carattere storico è il libro di Arianna Frattali, Vittorio Gassman attore multimediale (Cue Press, 2022) che propone, concentrandosi dagli anni Quaranta agli Ottanta, il ritratto del grande Mattatore con colori assai poco celebrativi, preferendo analizzare la personalità dell’«ultimo erede della tradizione mattatoriale ottocentesca», ma «attivo nel definire un nuovo ruolo di teatro nella società a lui contemporanea», evidente nel suo precoce e vivo interesse per la regia critica e sperimentale, unitamente all’attenzione per i nuovi media.

Se gli inizi sono vissuti nel solco della tradizione recitando al fianco di attrici di grido quali Laura Adani, Alda Borelli, Elsa Merlini, la prima scossa la provoca Luchino Visconti, «l’esperienza più importante» la definisce lo stesso Gassman, perché lo pone a contatto con una visione di teatro basata sull’interpretazione ‘storica’ dei testi finalizzata al superamento della centralità dell’attore.

Altra tappa fondamentale, dopo le prime regie (Amleto e Peer Gynt da lui stesso interpretati), è la fondazione nel 1955 della compagnia Vittorio Gassman, preludio all’ambizioso progetto del Teatro Popolare Italiano (1958-62). Il tormentato debutto avviene a Roma con la manzoniana Adelchi e l’obiettivo dichiarato è «fare dello spettacolo dal vivo uno strumento di riqualificazione sociale, popolare, ma organizzato per raggiungere e coinvolgere un grande numero di spettatori», sottolinea la Frattali.

Poi si apre la parentesi cinematografica. Impreziosita da Il sorpasso, I mostri e L’armata Brancaleone. Di riflesso Gassman cambia registro: da attore tragico e drammatico diventa comico e tale si presenta anche in televisione con il programma Il Mattatore.

Gassman ritorna a teatro nel 1968 con lo shakespeariano Riccardo III, diretto da Luca Ronconi. Lo spettacolo lascia un altro segno indelebile: eliminate le tirate individuali e i pezzi di bravura, l’attore abbandona definitivamente la recitazione mattatoriale. Perciò, si destabilizza e si concede una nuova lunga pausa «di ripensamento, un momento di crisi», durante la quale si occupa principalmente di cinema e televisione.

Il bel libro della Frattali si conclude con un capitolo emblematico, L’eredità fra cinema e schermo: Vittorio vs Alessandro, che si apre con il film autobiografico Di padre in figlio (1982), il cui tema di fondo è il rapporto fra padre, figli e nipoti. Vi recitano anche gli altri due figli di Vittorio, Paola e Jacopo. La collaborazione con Alessandro produce nel 1985 Affabulazione di Pasolini: si tratta della parafrasi di un rapporto drammatico, uno scontro generazionale, sottintendendo una sorta di passaggio di consegne tra padre e figlio Alessandro che, non a caso, si materializza nel 2014, quando il primo erede debutta come attore-regista con il Riccardo III, fiore all’occhiello del capostipite Vittorio.

Memorie ad alta voce di un italiano geniale

Un destino può annidarsi anche nelle pieghe più recondite dei vocaboli e delle terminologie scritte che ci riguardano. Così, l’attore da sempre conosciuto come Vittorio Gassman decide di eliminare nel 1934 la seconda enne finale del suo cognome originale, di radice ebraica, anche per volere della madre, avvertendo la minaccia incombente delle persecuzioni nazifasciste.

Forse per questo colui che appare senza dubbio come una delle figure più rilevanti dell’arte scenica e cinematografica del Novecento italiano, e di cui ricorre il primo settembre il centenario della nascita, è stato sempre attento alle forme e alle costruzioni linguistiche e verbali. Basta aprire la sua autobiografia Un grande avvenire dietro le spalle, ripubblicata da Cue Press, per trovare un sorprendente incipit:

«Leggete, se ne avete voglia, soprattutto la punteggiatura: virgole, punti e virgola, punti, trattini, parentesi e anche puntini di sospensione… penso a volte di non poter più scrivere parole, solo i segni che ritmano e disturbano le parole.»

Ma, come indica acutamente Emanuele Trevi nell’introduzione al volume, questo suggerimento ci serve a capire quanto, attraverso la scrittura, Gassman segua l’andamento della sua voce «affidando al lettore la possibilità di riprodurla mentalmente a suo modo» grazie proprio alle interconnessioni sintattiche.

D’accordo allora, da lettore è divertente stare al gioco, ma possiamo anche dotarci di altri strumenti. È sempre la stessa casa editrice a consentirci di rimbalzare tra varie angolature di osservazione. E quindi, a quella prima intenzione autobiografica del 1981, si può accostare il secondo tentativo di Gassman di fermare su carta le sue memorie personali, mimetizzandole in una stesura romanzata, in Memorie del sottoscala del 1990, in cui il protagonista ha un altro nome rispetto all’autore, seppur con la stessa iniziale.

Qui leggiamo: «Sulla nascita e sul primo incedere di Vincenzo nel mondo gravarono forti influenze grammaticali e numeriche… a cominciare dal suo battesimo, durante il quale fu consumata una vera e propria sagra di alchimia retorica».

Vale davvero la pena di riprendere questi due momenti in cui l’autore si dedica alla scrittura e ne riscopre il vivacissimo gusto letterario, l’infinita sapienza compositiva, sempre sottilmente ironica, e costantemente, appunto, ad alta voce.

Si resta forse un po’ delusi scoprendo quanto la narrazione si concentri soprattutto sulle complesse vicende matrimoniali, sentimentali e amorose da lui vissute, come a volerne fornire una versione definitiva rispetto ai clamori delle cronache dell’epoca, concedendo per questa ragione molto meno spazio al percorso artistico, aspetto che oggi ci interessa molto di più. Risulta però evidente come tutta la sua vita privata e professionale si delinei, non solo sul piano linguistico tra gusto per la forma e continui slittamenti.

È lui l’erede dei grandi mattatori ottocenteschi, non c’è dubbio, ed è ben cosciente di questa linea di discendenza, ma cerca sempre avventure che lo portino in altri territori, confrontandosi giovanissimo con il nuovo universo del teatro di regia, da Visconti a Squarzina e a Ronconi, divenendo regista egli stesso, mettendo in piedi coraggiose iniziative come quel Teatro Popolare Italiano, con un’Adelchi manzoniana da incassi record, poi con la poderosa Orestiade tradotta da Pasolini a Siracusa. E se vogliamo pensare al cinema è singolare come accetti l’intuizione geniale di Monicelli, capace di trasformarlo da divo aitante e narciso in un ex pugile sfigurato ed ottuso, oltreché balbuziente in I soliti ignoti del 1958; mentre sarà poi Risi con Il sorpasso del 1962, film di culto di ogni Ferragosto, a ridargli la faccia che aveva, da italiano un po’ spaccone. Ma ancora due volumi ci aiutano a definire meglio un profilo così complesso. Il primo realizzato da Arianna Frattali, intitolato Vittorio Gassman attore multimediale mette a fuoco quanto l’interprete abbia affrontato in modo nuovo le possibilità offerte dal panorama in piena evoluzione negli anni della sua carriera, della TV e del cinema. Il secondo, di prossima uscita, è una lunga, attenta e preziosa intervista di Rita Cirio, in cui il divino e popolare Vittorio accetta di ripercorrere con puntualità e sincerità tutto il suo percorso artistico e di vita.

In scena una nuova versione della Locandiera

In occasione della diciottesima edizione del Premio Enriquez, il Centro Studi, diretto da Paolo Larici, ha contribuito alla pubblicazione del libro di Pietro Corvi: La Locandiera nella messinscena di Franco Enriquez. Uno studio prezioso, non soltanto per la ricostruzione filologica dello spettacolo, ma anche per l’attività di ricerca, svolta dall’autore che l’ha trattato come un classico del teatro italiano.

Chiediamoci, allora, quando un testo possa definirsi veramente un «classico». La risposta è molto semplice: quando contiene dei sottotesti che necessitano di un’infinita attività di interpretazioni che, a loro volta, non possono essere mai interrotte perché soggetti a esegesi sempre mutevoli. Basterebbe riflettere su quanti «sottotesti» scorrono in Antigone o in Medea, a quante interpretazioni abbiamo assistito, dal V secolo a.C. a oggi, per capire come anche Mirandolina possa ritenersi pari a loro per le altrettante infinite varianti dovute alle molteplici messinscene. Una parità, però, diversa da quella di Antigone e Medea, essendo vissute in un’epoca in cui la Ragione era sottomessa alla Hubris e, pertanto, alla punizione degli dèi. Mirandolina è una donna dell’Illuminismo, nel suo DNA scorre il sangue della ragione e, come tante altre figure femminili, si rispecchia in tale secolo, che è stato, anche, governato da donne come Maria Teresa d’Austria e Caterina di Russia.

Enriquez, nel mettere in scena la Locandiera, si è proprio rifatto al secolo, costruendo Mirandolina come una donna libera, capace di emancipare non solo sé stessa, ma anche chi le gira attorno, fino a diventare una vera e propria riformatrice dei costumi, così come Goldoni lo era stato del teatro. Sappiamo bene come la vita delle donne settecentesche si consumasse in due luoghi deputati: il salotto e il teatro, luoghi frequentati dall’aristocrazia, ai quali Goldoni contrappose la locanda, una specie di taverna, scarsamente illuminata, spesso squallida, frequentata da clienti un po’ volgari. Mirandolina ha trasformato la sua locanda in un palcoscenico in cui può recitare la sua parte da grande attrice, una specie di Gioco dell’amore e del caso, il capolavoro di Marivaux, senza, però, il travestimento. Enriquez ha scelto questo gioco scenico, ricordandosi di come Goldoni avesse scritto la commedia per la prima attrice, signora Medebach che, essendo ammalata, dovette cedere la parte alla «servetta» Maddalena Marliani, che aveva riscosso un grande successo con Corallina, protagonista di La serva amorosa.

Il lavoro di Pietro Corvi, a cui verrà assegnato il Premio Franco Enriquez, ricostruisce, atto per atto, scena per scena, il passato e il presente del testo, con un apparato bibliografico eccellente, arricchito dall’analisi delle molteplici messinscene, a cominciare da quella di Visconti (1952) con Paolo Stoppa, Rina Morelli, Marcello Mastroianni, Giorgio De Lullo; per arrivare a quelle di Missiroli, con Annamaria Guanieri (1972), di Cobelli, con Carla Gravina (1978), di Patronin Griffi (1987), con Adriana Asti, di Marco Bernardi, con Patrizia Milani (1993) e tante altre, a dimostrazione della vitalità di un classico. Il volume contiene una pregevole iconografia e scritti di Paolo Larici e Mirko Bilò. In omaggio alla Locandiera di Enriquez, a Sirolo, verrà rappresentata la versione fatta dal regista Claudio di Scanno, protagonista Susanna Costaglione.

Vittorio Gassman attore multimediale

Pubblicato in occasione del centenario della nascita di Vittorio Gassman, il libro essenziale e dettagliato di Arianna Frattali pennella un ritratto del grande Mattatore con colori assai poco enfatici e celebrativi; illuminano, invece, con rigore scientifico e analitico la personalità di attore multimediale quale «ultimo erede della tradizione mattatoriale ottocentesca», come solitamente Gassman viene considerato, ma anche e soprattutto «attivo nel definire un nuovo ruolo di teatro nella società a lui contemporanea», evidente nel suo precoce e vivo interesse per la regia critica e sperimentale, unitamente all’attenzione per i nuovi media.

Seguendo un’impostazione cronologica, che compre un arco temporale dagli anni Quaranta agli anni Ottanta, la ricerca di Frattali si concentra soprattutto su alcuni passaggi decisivi della carriera artistica del sempre pensieroso e dubbioso Gassman.

Gli inizi negli anni Quaranta sono vissuti nel solco della tradizione e registrano partecipazioni a spettacoli al fianco di attrici esperte e di grido quali Laura Adani, Alda Borelli, Elsa Merlini; poi arriva la prima scossa provocata da Luchino Visconti, «l’esperienza più importante» la definisce lo stesso Gassman, perché lo pone a contatto con una visione di teatro basata sull’interpretazione «storica» dei testi con elementi onirici finalizzata al superamento della tradizionale centralità dell’attore.

L’attività artistica con Visconti – tra cui il celebre Oreste di Alfieri e Un tram chiamato desiderio di Williams – avvicina l’eclettico Gassman all’idea di regia moderna tanto che, in parallelo all’avventura con la Compagnia del Teatro Nazionale diretta da Guido Salvini con la quale si distingue in Baccanti e Persiani al Teatro Greco di Siracusa, firma le sue prime regie con Amleto e Peer Gynt, da lui stesso interpretati.

Siamo nel 1950. Cinque anni dopo nasce la compagnia Vittorio Gassman, preludio al varo dell’ambizioso e complicato progetto del Teatro Popolare Italiano o Teatro-Circo (1958-62), il cui modello è la politica culturale del milanese Piccolo Teatro di Giorgio Strehler e Paolo Grassi, con il quale l’attore-regista aveva stabilito proficui contatti e collaborazioni. Il tormentato debutto avviene a Roma con la manzoniana Adelchi e l’obiettivo dichiarato è «fare dello spettacolo dal vivo uno strumento di riqualificazione sociale, popolare, ma organizzato per raggiungere e coinvolgere un grande numero di spettatori», sottolinea Frattali, che poi analizza il repertorio concentrandosi anche su Oreste e la pirandelliana Questa sera si recita a soggetto.

Si apre la parentesi cinematografica, impreziosita dai successi ottenuti con Il sorpasso nel 1962, I mostri e L’armata Brancaleone (1966). Di riflesso Gassman cambia registro: da attore tragico e drammatico diventa comico, e tale si presenta anche in televisione con il programma Il Mattatore. Gassman ritorna a teatro nel 1968 con lo shakespeariano Riccardo III, diretto da Luca Ronconi. Lo spettacolo lascia un altro segno indelebile: eliminate tirate individuali e pezzi di bravura, Vittorio è protagonista – evidenzia Frattali – di «una nuova coralità che vede l’attore come parte integrante e perfettamente integrata di una macchina scenica progettata sin nei minimi dettagli in tutte le sue componenti». Si tratta del definitivo declino della recitazione mattatoriale che, in un certo senso, destabilizza l’attore tanto che si concede una nuova lunga pausa «di ripensamento, un momento di crisi», durante la quale si occupa principalmente di cinema e televisione (Il Musichiere, Galà, Canzonissima di cui è ospite fisso).

Il libro di Frattali, agile e essenziale, si conclude con un capitolo dal titolo emblematico, L’eredità fra cinema e schermo: Vittorio vs Alessandro, che si apre con la considerazione del film autobiografico Di padre in figlio (1982), il cui tema di fondo è il rapporto fra padre, figli e nipoti. Vi recitano, infatti, anche gli altri due figli di Vittorio, Paola e Jacopo. La collaborazione artistica con Alessandro produce nel 1985 un secondo e significativo spettacolo, Affabulazione di Pasolini: si tratta della parafrasi di un rapporto drammatico, uno scontro generazionale, sottintendendo una sorta di passaggio di consegne tra padre e figlio Alessandro che, non a caso, si materializza nel 2014, quando il primo erede debutta come attore-regista con il Riccardo III, fiore all’occhiello del capostipite Vittorio.

Collegamenti

All you need is… Pirandello

Pirandello Luigi, lettore della realtà dove non c’è posto per l’ideologia e nemmeno per la poesia ma soltanto l’istintivo inoltrarsi nell’epicità quasi magica, paradossale, dove l’intuizione si sfrangia nella parola riscattata da ogni aridità. Per ridurre ogni possibilità di arbitraria interpretazione.

Pirandello Stefano, sulle orme del padre brucia rapidamente le tappe della violenta, irreversibile trasformazione culturale per divenire il testimone più acuto e sofferto di un malessere privato in cui non è difficile intravedere in filigrana il dimidiato rapporto con il padre. All’apice dello strazio, la scrittura dolente si sostituisce definitivamente all’immagine e la narrazione diviene l’ultima provocazione nel tentativo di un impossibile riscatto. Non in questi termini, non così.

Scrittore raffinato e appartato, afflitto dalle ferite emotive nate dall’irrisolto rapporto con la figura paterna, Stefano Pirandello attraversa gli eventi più tormentati del Novecento finendo per portarli nel suo antro, fatto dal riconoscimento della centralità della figura paterna e dall’impossibile scambio di ruoli, come da sempre avviene con il procedere degli anni, che tutto mettono in discussione e capovolgono.

Un padre ci vuole, commedia in tre atti a firma di Stefano Pirandello, gode delle significative parole interpretative dello stesso Stefano, che, rivolgendosi a Silvio D’Amico in occasione del primo rifacimento dell’opera (1955), così afferma a proposito del lavoro giovanile: «…non soltanto l’ho riscritto. L’ho proprio rifatto. Approfondendo il tema, liberandolo nella sostanza e nella forma…»

Di questo scritto per il teatro, accanto all’edizione in italiano curata da Sarah Zappulla Muscarà ed Enzo Zappulla, abbiamo la versione in inglese All you need is a father, per la traduzione di Enza De Francisci e Susan Bassnett. Operazione di traduzione che si colloca nel più ampio progetto di portare i nostri autori migliori nel mondo, per promuovere la nostra cultura fatta di icone che resistono all’urto del tempo, delle mode, delle correnti. E se Stefano «molto deve, e non poteva essere altrimenti, al magistero paterno», come osservano i due studiosi siciliani Sarah Zappulla Muscarà ed Enzo Zappulla nelle pagine introduttive al testo, la sua intera produzione drammaturgica appare segnata oltre che dalla guerra anche dalla «famiglia amorosa e crudele, di cui è stato analista acuto».

La commedia è apparsa nella traduzione in più lingue: francese, greco, bulgaro, serbo, arabo, spagnolo. Quella in inglese, di cui si parla, firmata dalle due studiose De Francisci e Bassnett, ha ottenuto il Premio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale per la migliore traduzione di un’opera italiana in lingua straniera. Enza De Francisci, lecturer all’Università di Glasgow e consulente linguistica al National Theatre a Londra, e Susan Bassnett hanno di fatto messo in campo una traduzione teatrale qualificabile come attività collaborativa tra il testo e chi lo traduce sulla scena. Perché numerosi e tutti corposi i nodi che i traduttori si trovano a risolvere, innanzitutto l’attualizzazione della lingua e poi lo stabilire un registro stilistico per ogni personaggio. Sulla traccia di questi imprescindibili principi, l’incanto tematico e l’equilibrio della traduzione, che deve custodire un pensiero oltre la tirannia del tempo, il vigore appassionato della parola vengono incontro al lettore con un’operazione culturale di compiuta analisi. Non c’è, davvero, molto altro da dire e chiosare.

Bob Wilson. La magia del teatro totale

Dice di considerarsi «soltanto un artista», rifiutando tutti gli sforzi di etichettature e di distinzione tra regista, pittore, scenografo. Bob Wilson, nell’intervista che apre il libro di Gigi Giacobbe, ribadisce che «il teatro è la somma di tutte le arti». Era il 1994 quando il grande regista texano portava al teatro Vittorio Emanuele di Messina, con la sua Alice, che s’era sforzato di vedere «con gli occhi di Lewis Carroll».

Al teatro visionario di Bob Wilson in Italia è dedicato il volume del critico teatrale messinese (edito da Cue Press), che mette assieme le suggestioni degli spettacoli-cardine del regista inseguiti lungo il Paese, da Spoleto alla Sicilia: diverse, infatti, sono state le incursioni di Wilson nell’isola, da T.S.E., la sua indimenticabile versione della Terra desolata di Eliot alle Orestiadi di Gibellina, da Persefone a Taormina per il Premio Europa a La donna del mare di Ibsen al teatro Biondo di Palermo per il Festival sul Novecento del 1999, fino a Ortigia, 2003, con La tentazione di sant’Antonio.

Il libro non ha una struttura saggistica ma mette assieme stralci pubblicati dall’autore, un’antologia di pensieri di Wilson sulla sua idea di teatro e dintorni, un’introduzione di Dario Tomasello e una postfazione di Roberto Andò, ovvero il regista che, da direttore artistico delle Orestiadi, del Festival sul Novecento e infine dell’Ortigia Festival, ha legato il nome del regista americano ai momenti più fecondi della cultura in Sicilia e che ha realizzato un documentario partendo dall’installazione di Wilson alla Biennale di Venezia, Memory loss. Andò cita una frase di Wilson sul suo lavoro, riportata nel florilegio di opinioni sparse: «Per me l’interpretazione non spetta al regista, all’autore o all’interprete, ma al pubblico. Mi piace semplicemente considerare il mio teatro come il lavoro di un artista. Ho lo stesso interesse per il movimento, la parola, la luce, il suono, le immagini. Sono convinto che il teatro sia il luogo dove possono incontrarsi tutte le differenti forme dell’arte». Un autentico manifesto del suo teatro totale, quello che ha sedotto e diviso, da Einstein on the beach in poi.

Dai grandi ai piccoli Festival. Qual è la loro vera funzione?

Siamo reduci dal Festival di Santarcangelo, quest’anno sotto la direzione del polacco Tomasz Kirenczuk, che, tra rito e documento, ha cercato di dare una svolta a un Festival che, per anni, era stato punto di riferimento anche per i critici dei grandi quotidiani che ormai da tempo lo disertano, come disertano altri Festival un tempo importanti.

Ci sarà un motivo? Si fa presto a dire che i Festival risentano la stessa crisi dei teatri istituzionalizzati, ai quali, spesso, si affidano, per non scomparire del tutto. In verità, si tratta di una crisi di identità e, di conseguenza, di progettazione; ma si tratta, anche, di una crisi di creatività, la stessa che, da sempre, ha caratterizzato l’avventura di un Festival. L’argomento fu trattato in un Seminario svoltosi, nel 2018, al Teatro Metastasio di Prato, del quale, con molto ritardo, sono stati ora pubblicati da Cue Press gli Atti, col titolo La funzione culturale del Festival, a cura di Edoardo Donatini e Gerardo Guccini. Moltissimi erano stati gli ospiti, da Andrea Nanni a Velia Papi, da Luca Ricci a Maddalena Giovannelli, Graziano Graziani, Roberta Ferraresi, da Fabio Masi a Fabio Acca, da Massimo Marino a Barbara Regondi, tutti disposti, come si vede anche dall’iconografia presente nel volume in senso circolare, come se partecipassero a un’Agorà, tutti attenti a raccontare le proprie esperienze, le proprie visioni, impegnandosi a dare una diversa lettura di cosa debba intendersi, oggi, per Festival, senza limitarsi a semplici definizioni lessicali.

Le domande, a cui hanno cercato di dare delle risposte vertevano sul senso di un Festival nel terzo millennio inoltrato, sul rapporto col pubblico, sia delle comunità locali sia di quello che viene da lontano, sui concetti di multidisciplinareità, di transdisciplinarietà, di trasversalità, ormai alquanto logori, sulla loro utilità per una nuova generazione di artisti, sulla crisi attuale, dovuta a fattori diversi: assenza di provocatorietà e di controcultura, dato che tutto si limita, ormai, a una programmazione raccogliticcia, con i soliti amici; sull’assenza di quella volontà di ricerca che, nel passato, li aveva caratterizzati, tanto che la domanda spontanea che ne consegue è: che ruolo culturale possono avere ancora i Festival e in che modo possa essere giustificata la loro presenza. Se la ricerca, si fa per dire, tende a una particolare forma di istituzionalizzazione, questa finirà per rinunziare alla sua carica eversiva e a quel senso di rivolta che dovrebbe caratterizzare i piccoli Festival per distinguerli dai grandi, come quello del Teatro Greco di Siracusa, di Spoleto, di Roma Europa Festival, di Napoli, che possono usufruire di ingenti sovvenzioni intorno ai venti milioni di euro, messi a disposizione dallo Stato e dalle Regioni. Insomma, i piccoli non dovrebbero guardare i grandi e scimmiottarli; debbono rimanere degli avamposti, con una ferrea vocazione alternativa, debbono diversificarsi ed esprimere una loro eccezionalità e necessità, debbono liberarsi dagli ostacoli prodotti da interessi politici, dagli assessori o sindaci che ritengano anche un piccolo Festival un’occasione turistica. Quella, per esempio, richiesta a Scena Verticale, unica realtà calabra, che ha sempre costruito un Festival dove era possibile incontrare ancora critici dei grandi quotidiani. I piccoli non hanno i numeri dei grandi Festival, non hanno margini economici per incrementare il turismo. Allora, come fare per evitare la trasformazione di un luogo adibito a Festival dal diventare un ghetto?

Dal momento in cui non hanno mercato, non hanno consumi, non percepiscono profitti, in che modo possono sottoporsi al concetto di mercificazione indicato dagli assessori di turno? Eppure una volta i Festival erano degli osservatori importanti, si caratterizzavano per una loro sostenibilità culturale e sociale, persino per aver dato un senso al concetto di festa, laico o religioso che sia — vedi la parabola discendente del Festival di San Miniato — anche perché, nello svilimento nazionale, persino il concetto di festa si è immiserito.

Bernard-Marie Koltès, Lettere

«Ho scoperto il dramma della mia vita: sono scisso tra il sogno di una vita comoda – con una biblioteca, una trapunta, un quartetto d’archi, la vista sul paesaggio – e violente visioni metaforiche, come una scala maya che sale vertiginosamente, sotto una luna piena».

Questo estratto epistolare di Bernard-Marie Koltès, datato 1878 e scritto da Città di Guatemala, è ora pubblicato nel prezioso e importante volume Lettere, a cura di Stefano Casi, che ne contiene cinquecentotrenta, spedite a genitori (soprattutto alla cara madre), parenti, amici e (poche) alle istituzioni, in un arco temporale compreso tra il 1955 e il 1989.

In una lettera del 1970 a Maria Casarès, prestigiosa attrice francese, scriveva: «alla vigilia di una vita che voglio consacrare al teatro, è necessario commettere un atto ambizioso, spontaneo, anarchico forse, libero dagli imperativi esterni della vita professionale, poetico insomma». È l’inizio della luminosa carriera del giovane drammaturgo che, esaurita l’esperienza con la compagnia Théâtre du Quai da lui stesso fondata, compone una serie di commedie destinate a dargli respiro internazionale, tra le quali La notte poco prima della foresta, interpretata da Yves Ferry al Festival Off di Avignone nel 1977 e poi proposta al Festival di Edimburgo (1981), Sallinger, tratto dai racconti di J. D. Salinger (1977), Lotta di negro contro cani (1978), Nella solitudine dei campi di cotone, (1985) che sarà diretto da Patrice Chéreau, fino all’ultimo Roberto Zucco, pièce liberamente ispirata al serial killer italiano Roberto Succo.

Di queste commedie antinaturalistiche e antipsicologiche, caratterizzate da dialoghi animati da personaggi antieroici, nelle lettere, tradotte con maestria da Giorgia Cerruti, si parla poco. Dominano invece i tanti viaggi di Koltès, bohémien maledetto, frenetico e smanioso, omosessuale, colpito dall’AIDS a soli 41 anni, soprattutto sostenitore di una vita «violenta» di pasoliniana memoria («non desidero che una cosa: di correre dei rischi»). Le lettere, di carattere informativo e narrativo, colpiscono per la delicatezza, l’umorismo, la sincerità, l’autoironia e il pudore.

Come nella scrittura drammaturgica, nelle missive abbondano luoghi e ambienti, a partire da Metz, dove Koltès nacque nel 1948, e da Strasburgo, frequentata da giovane, per continuare con la controversa Parigi, vissuta con amore e diffidenza, fino al paesello di Pralognan, in Savoia, dove i Koltès possedevano uno chalet. E poi ci sono i viaggi oltre confine – con lo zaino in spalla, pochi soldi e sistemazioni precarie – che portano, nel 1968, Bernard-Marie in Canada, a Washington e a New York («è davvero come nessun’altra città al mondo») e a Mosca, dove vive «un connubio di silenzio terribilmente pesante, rumori, agitazione, voci agli autoparlanti, che danno una sensazione continua di allerta e di guerra».

Nel 1978 compie un viaggio in Nigeria ed entra in contato con i cantieri di una multinazionale. L’esperienza è destinata a lasciare un segno indelebile: matura una sorta di razzismo «alla rovescia», che diventa avversione dichiarata al «bianco» in quanto reo di cieco sfruttamento del «negro», avvalorando, in questo modo, anche l’ideologia anticapitalistica sviluppata come militante del Partito Comunista. Splendide risultano anche le lettere inviate dall’America Latina, visitata sempre nel 1978, con soste nella solare Città del Messico e a Nicaragua, «una città in stato di guerra un po’ terrificante, molto cara e devastata».

Il penultimo viaggio è datato 1985, in Brasile: dalla spiaggia di San Paolo, «dove stanno tutti i miliardari del continente», annota «l’impossibilità di mettermi in costume dea bagno, di nuotare e di sdraiarmi sulla sabbia, e con piuttosto la voglia di rinchiudermi in una sala d’albergo e non vedere più niente». L’ultima trasferta è a Barcellona, nel marzo 1989. Scrive ai fratelli: «In God we trust. Do we?».

Collegamenti