Logbook

7 Novembre 2019

Viaggio nel corpo. La commedia erotica nel cinema...

«Stroncature»

Questo libro ha l’indubbio merito di riportare all’attenzione del lettore un testo sepolto, indisponibile anche per un ostinato bibliofilo. Però sarebbe meglio leggerlo cominciando dalla fine. Vediamo di spiegare perché. Che mondo è quello della commedia erotica italiana? È un mondo che, visto con gli occhi di chi lo descrive alla fine degli anni settanta, […]

9 Ottobre 2019

Milo Rau, l’artista che vuole cambiare il mondo

Christian Raimo, «Internazionale»

Alla fine di settembre il regista svizzero Milo Rau ha portato al RomaEuropa festival Orestes in Mosul, il suo ultimo lavoro, parzialmente ambientato in Iraq. Il 1 ottobre al Fit, il Festival internazionale di teatro al Lac di Lugano, ha presentato il suo film del 2017 The Congo tribunal, già proiettato al RomaEuropa festival nel […]

7 Ottobre 2019

Travestimento, solo virtuosismo? Anche ricerca sul...

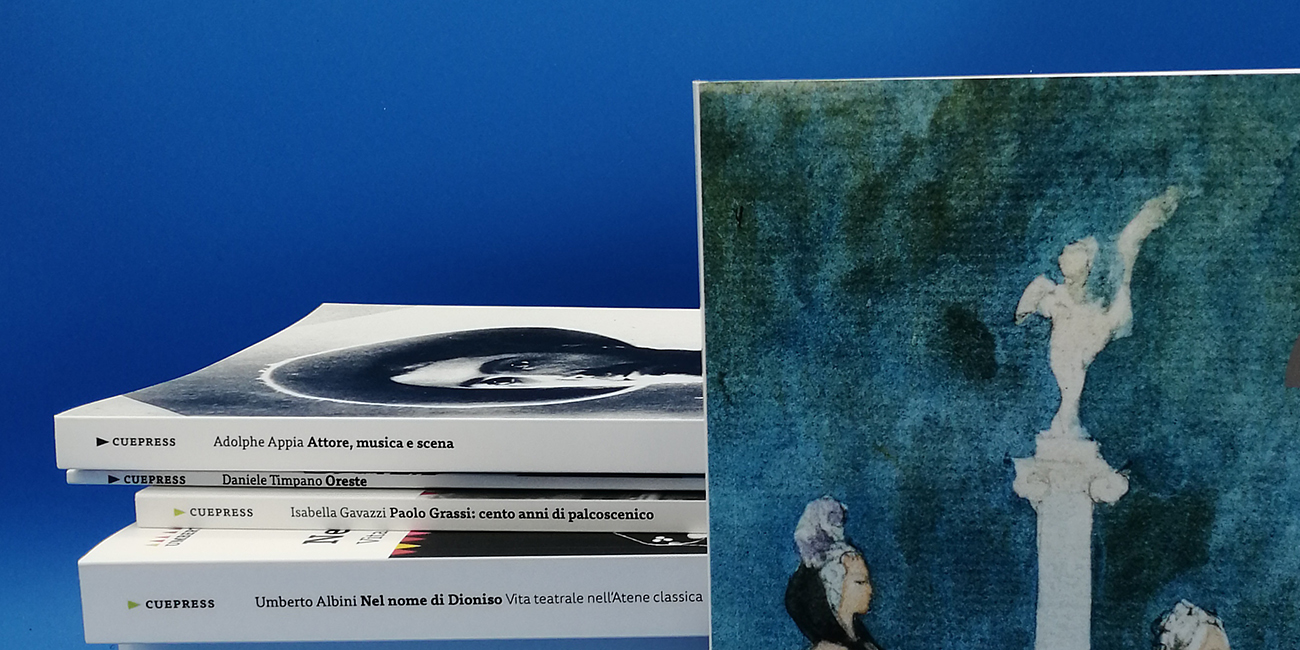

Andrea Bisicchia, «lo Spettacoliere»

Mentre Galatea Ranzi interpreta il personaggio della Bernhardt in Lezioni di Sarah, regia Ferdinando Ceriani, che prende spunto da L’arte del teatro e, in particolare, da tre lezioni della famosa attrice, Mattia Visani pubblica, per Cue Press, il testo esauritissimo di Laura Mariani: Sarah Bernhardt, Colette e l’arte del travestimento (prima edizione, Il Mulino, 1996). […]

9 Settembre 2019

Il teatro del futuro

Massimo Bertoldi, «Il Cristallo»

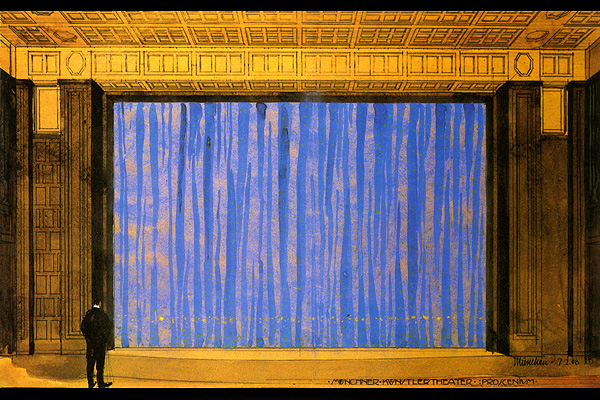

Non è un capriccio editoriale la pubblicazione de Il teatro del futuro di Georg Fuchs. Nelle pagine di questo scritto teorico si ritrovano tanti rivolti artistici seguiti dalle avanguardie storiche del Novecento in merito alla definizione e funzione aggregativa del luogo teatrale, dell’arte, dell’attore, della funzione del regista. Prima critico d’arte, poi direttore teatrale e drammaturgo, […]

Il teatro del futuro di Georg Fuchs

Andrea Bisicchia, «Graphie», XXI-88

Il teatro è soprattutto luce. In un momento in cui il teatro italiano si caratterizza per la sua inessenzialità, o meglio, per assenza di necessità, avendo abiurato alla sua funzione, per scimmiottare con le contaminazioni provenienti dalla tecnologia più sofisticata, dalla letteratura, dalla filosofia, forme considerate spurie, leggere II teatro del futuro di Georg Fuchs, […]

25 Maggio 2019

Il Teatro di Josep Maria Miró è di casa al Teatr...

Roberto Rinaldi, «Articolo 21»

Il drammaturgo catalano Josep Maria Miró nel volume Teatro edito in Italia da Cue Press, ha pubblicato quattro delle sue opere teatrali, tra le più conosciute, Il principio di Archimede, Nerium Park, Dimentichiamoci di essere turisti, Tempi selvaggi: ed è quest’ultimo titolo ad aver vinto il Premios Max de Las Artes Escénicas (giunto alla ventiduesima […]

27 Aprile 2019

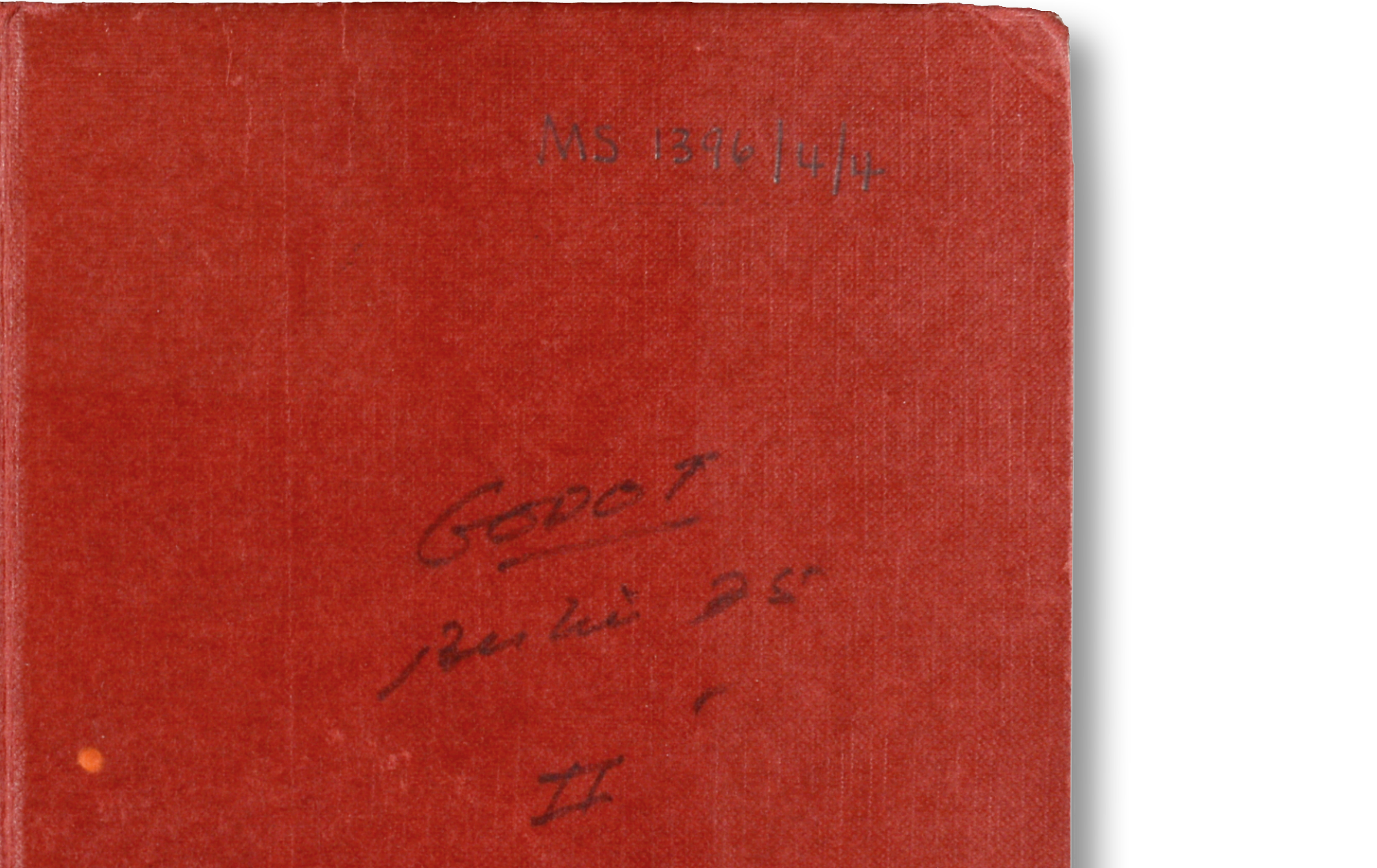

Zombitudine

Massimo Bertoldi, «Il Cristallo»

Dal clima surreale e sospeso del beckettiano En Attendant Godot a un tumultuoso e pauroso En Attendant Zombie: è questo il segno del trapasso proprio della poetica maligna e spiazzante di Zombitudine di Elvira Frosini e Daniele Timpano. Come in Beckett, alla semplicità dello sviluppo narrativo, regolato dal principio secondo il quale tutto o nulla […]

20 Aprile 2019

I teatri di Pasolini, recensione di Paolo Pizzimen...

Paolo Pizzimento, «Oblio», IX-33

Con I teatri di Pasolini, Stefano Casi ripropone l’omonimo volume del 2005, che a sua volta aveva portato a compimento uno studio comparso in Pasolini un’idea di teatro (1990). In questa nuova edizione sono state operate numerose integrazioni, chiarimenti formali e concettuali e aggiornamenti sulle messinscene italiane delle opere di Pasolini, che arrivano ora fino […]

9 Aprile 2019

Teatro d’origine

Massimo Bertoldi, «Il Cristallo»

Che Angela Demattè sia, da un lato, nata e cresciuta in Trentino e, dall’altro lato, sia anche un’attrice, lo si capisce bene dai testi antologizzati in questo prezioso volume che significativamente porta il titolo di Teatro d’origine, che per l’autrice significa un dialogo con i pilastri della propria identità, dal dialetto ai valori della famiglia […]

Itinerario indimenticabile nel teatro italiano fra...

Andrea Bisicchia, «lo Spettacoliere»

Cesare Molinari scrisse L’attrice divina nel 1985, anticipando il volume, più volte annunziato, di Gerardo Guerrieri che, da circa un trentennio, aveva svolto una serie di ricerche attorno all’attrice, culminate in alcuni saggi, in uno spettacolo teatrale: Immagini e tempi di Eleonora Duse, e in una monografia pubblicata nei Quaderni del Piccolo Teatro nel 1962. […]

30 Marzo 2019

Zombitudine: dal teatro al libro

DarkSchneider, «Zombie Knowledge Base»

A fine gennaio Zombitudine subisce una trasformazione, sarà disponibile per l’invasione delle librerie nel formato cartaceo e digitale.La casa editrice Cue Press, specializzata nella pubblicazione di testi e saggi teatrali, ha infatti pubblicato il libro Zombitudine di Elvira Frosini e Daniele Timpano. Un uomo e una donna sono rifugiati in un teatro insieme al pubblico. […]

26 Marzo 2019

Caldo

Massimo Bertoldi, «Il Cristallo»

Nel percorso creativo dell’infaticabile Jon Fosse – puntellato di opere diventate fondamentali per la drammaturgia contemporanea, tradotte e rappresentate anche in Italia come Qualcuno arriverà, Sogno d’autunno, La ragazza sul divano – il testo Caldo (Varmt) aggiunge un altro prezioso tassello al processo di scarnificazione del linguaggio e della struttura dei personaggio proprio dell’autore. La […]

8 Marzo 2019

Roland Schimmelpfennig. In un chiaro, gelido matti...

Fabrizio Sinisi, «Doppiozero»

Il nome è molto difficile da pronunciare. E anche da ricordare. Ma bisogna farlo, questo sforzo, giacché Ronald Schimmelpfennig è sicuramente tra i massimi scrittori contemporanei tedeschi e non solo. Generazione 1967, originario di Göttingen e formatosi a Monaco, Schimmelpfennig è tra i drammaturghi viventi più rappresentati al mondo. La sua più importante messinscena italiana […]

16 Febbraio 2019

«Il teatro è un coro del noi», il manifesto di...

Felice Sblendorio, «BonCulture»

«Non si può bluffare se c’è una civiltà teatrale, perché il teatro è una grande forza civile, il teatro toglie la vigliaccheria del vivere, toglie la paura del diverso, dell’altro, dell’ignoto, della vita, della morte». Lo immaginava così il teatro Leo De Berardinis in uno dei suoi tanti scritti sul cosa e come deve essere […]

L’irrefrenabile Savinio. Non solo musica e pittu...

Andrea Bisicchia, «lo Spettacoliere»

Ad Alessandro Tinterri, che insegna Storia del teatro all’Università di Perugia, dobbiamo un libro fondamentale su Piandello capocomico, edito da Sellerio nel 1987, dove sono elencati, con relative distribuzioni, i cinquanta spettacoli realizzati al Teatro D’Arte, nelle Stagioni 1925-28, dove figurano autori come Massimo Bontempelli con Nostra Dea (22 aprile 1925), Alberto Savinio con La […]