Logbook

26 Maggio 2022

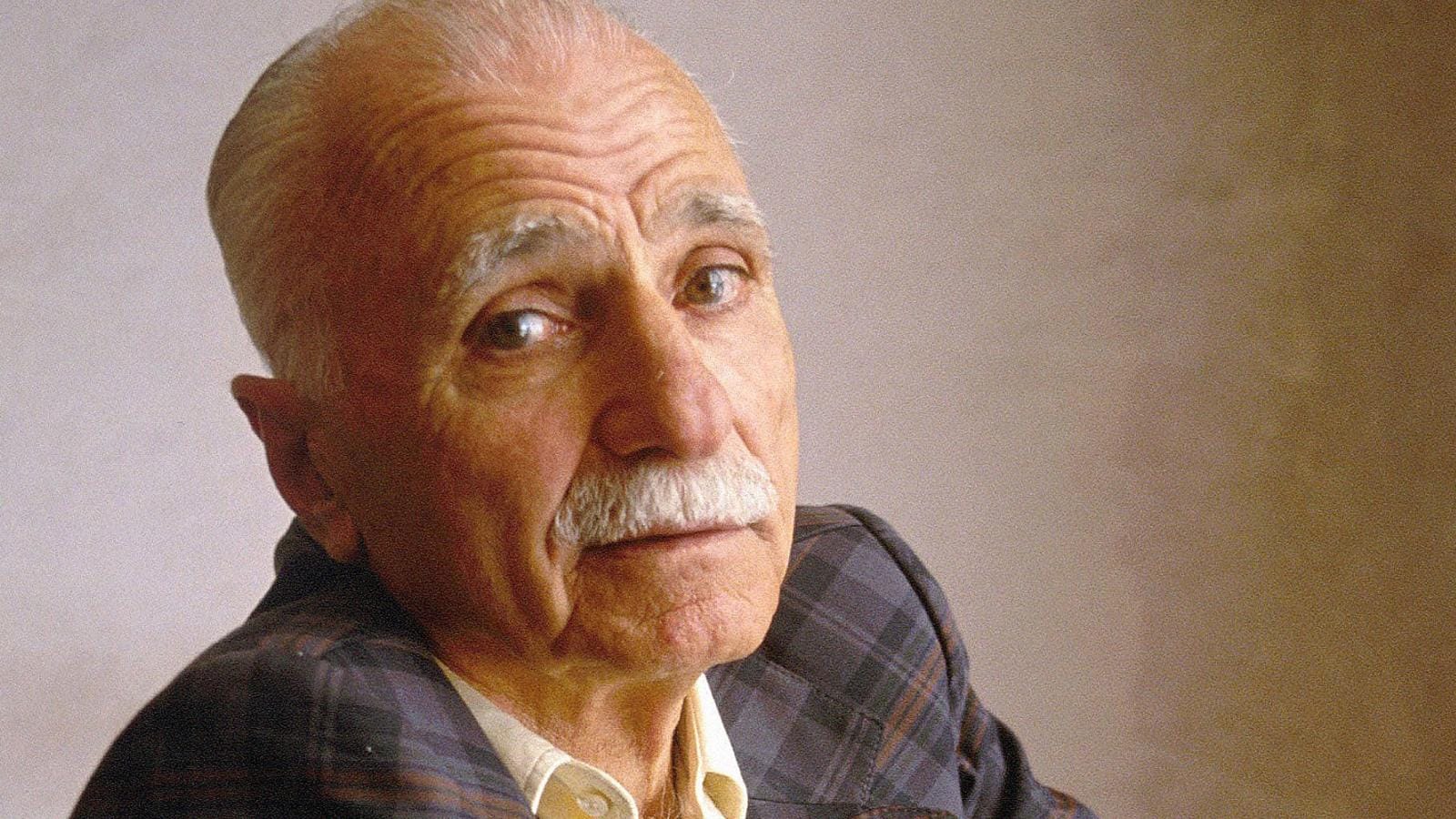

Koltès, vocazione alla gioia

Fabrizio Sinisi, «DoppioZero»

Tra gli autori che somigliano alle proprie opere, Bernard-Marie Koltès è un caso particolare. Il tutt’uno con i suoi drammi è spontaneo, omogeneo, senza pose. Se c’è un primo dato da rilevare nell’epistolario di Koltès finalmente pubblicato da Cue Press – introdotto da Stefano Casi e tradotto da Giorgia Cerruti – è proprio questo: tra […]

18 Maggio 2022

Ostrovskij, Teatro

Massimo Bertoldi, «Il Cristallo On Line»

La cultura teatrale italiana ha instaurato un rapporto intermittente con il repertorio di Ostrovskij: in parallelo ai pochi e pregevoli allestimenti di fine Ottocento, preceduti da articoli e pubblicazioni di alcune commedie, e a quelli firmati dai grandi registi del Novecento (tra i quali Tatiana Pavlova, Giorgio Strehler, Luigi Squarzina, Guido De Monticelli), non è […]

13 Maggio 2022

Firmato Koltès. Drammaturgo maledetto

Angelo Molica Franco, «Il Venerdì di Repubblica»

A circa metà del dramma Roberto Zucco, l’ultimo scritto da Bernard-Marie Koltès (1948-1989) – ispirato alle vicende del serial killer veneziano Roberto Succo – in uno dei monologhi più toccanti della rappresentazione, dopo aver scaraventato il padre giù dalla finestra e strozzato la madre, il protagonista dice: «Io non sono un eroe. Gli eroi sono […]

6 Maggio 2022

I teatri di Pasolini

Cinzia Colzi, «ArteArti.net»

Il 5 marzo 1922 nasceva a Bologna Pier Paolo Pasolini la cui eclettica produzione di intellettuale e artista viene declinata tra cinema, letteratura, dibattito pubblico e impegno politico. Figura tra le più emblematiche rappresenta, ancora oggi, un punto fermo della cultura italiana e internazionale per la sua capacità di leggere, e anticipare, le trasformazioni della […]

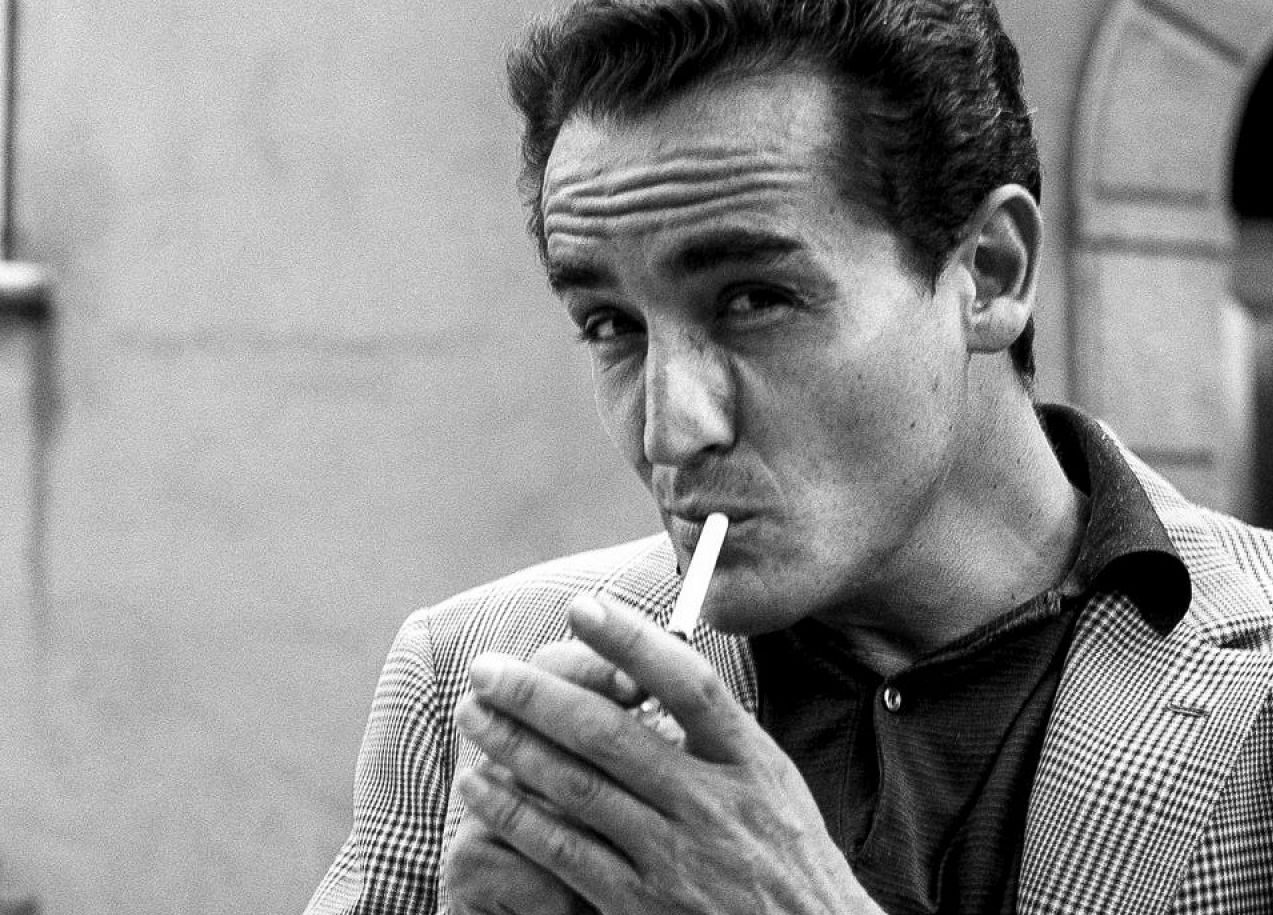

Vita, amori e miracoli di un mattatore narrati da lui stesso

Massimo Bertoldi, «Centro di Cultura dell'Alto Adige»

Rileggere oggi Un grande avvenire dietro le spalle di Vittorio Gassman, opportunamente rieditato da Cue Press, non trasmette il sapore della banale riesumazione magari pensando alla ricorrenza del centenario della nascita del grande attore; permette piuttosto di (ri)scoprire anche la vena letteraria del suo sorprendente autore che diventa «freddo e rigoroso cronachista dei fatti andati», […]

19 Aprile 2022

Come gli alberi cambiamo le foglie, ma conservando le nostre radici

Andrea Bisicchia, «Libertà Sicilia»

Parecchi di noi hanno conosciuto Barba al tempo dei suoi spettacoli al CRT di Via Dini o al Teatro Quartiere, in occasione di «Milano Aperta», parecchi di noi posseggono i «Manifesti» di quel periodo, dove veniva teorizzato, dallo stesso Barba, come il «Terzo Teatro» e, da Sisto Dalla Palma, come il «Teatro dei mutamenti». Erano […]

17 Aprile 2022

Il libro che spiega il legame fra luce e teatro e non solo

Mauro Petruzziello, «Artribune»

Il filosofo José Xavier Zubiri Apalategui è in un’aula dell’Universidad Central de Madrid e sta spiegando le categorie di Aristotele. Alla lezione è presente Maria Zambrano, da poco uscita dalla tubercolosi e in lotta con una crisi, altrettanto feroce, che vorrebbe spingerla ad abbandonare lo studio della filosofia. A un tratto, un raggio di luce […]

11 Aprile 2022

Quegli indimenticabili anni Settanta. Tra tensioni e utopie. E il teatro avrebbe dovuto rigenerare il mondo. L’Odin di Barba

Andrea Bisicchia, «lo Spettacoliere»

Parecchi di noi hanno conosciuto Barba al tempo dei suoi spettacoli al CRT di Via Dini o al Teatro Quartiere, in occasione di «Milano Aperta», parecchi di noi posseggono i «Manifesti» di quel periodo, dove veniva teorizzato, dallo stesso Barba, come il «Terzo Teatro», e, da Sisto Dalla Palma, come il «Teatro dei mutamenti». Erano […]

7 Aprile 2022

Dostoevskij si racconta nelle «odiate» lettere

Massimo Bertoldi, «Alto Adige»

Fëdor Dostoevskij ha recentemente fatto parlare di sé in modo vergognoso e indecoroso: per effetto della guerra in Ucraina l’Università degli Studi Milano-Bicocca ha annullato un corso di Paolo Nori dedicato al grande scrittore russo. Il docente è anche autore di Sanguinare ancora. L’incredibile vita di Fëdor M. Dostoevskij (Milano, Mondadori, 2021), un pregevole romanzo […]

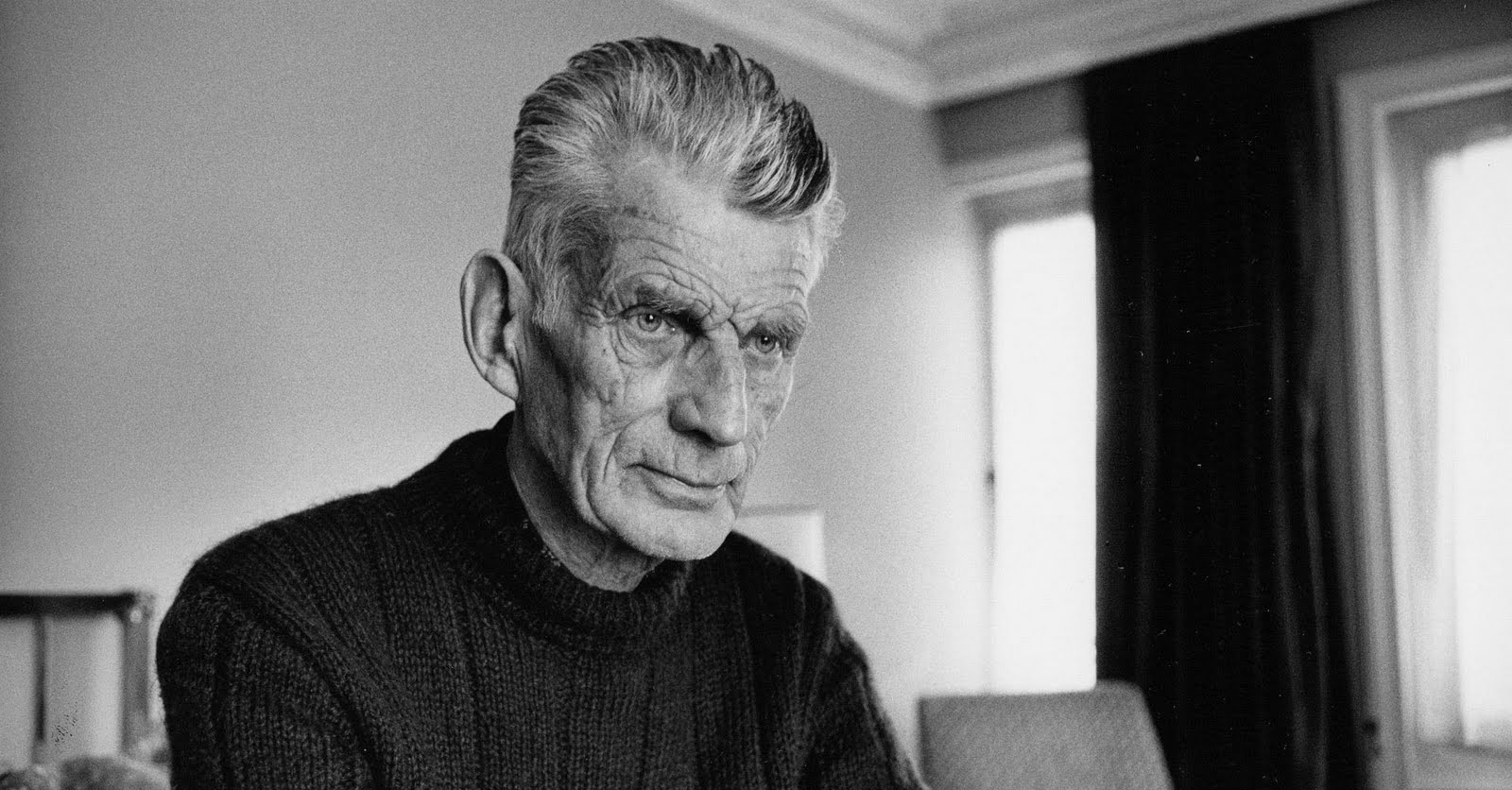

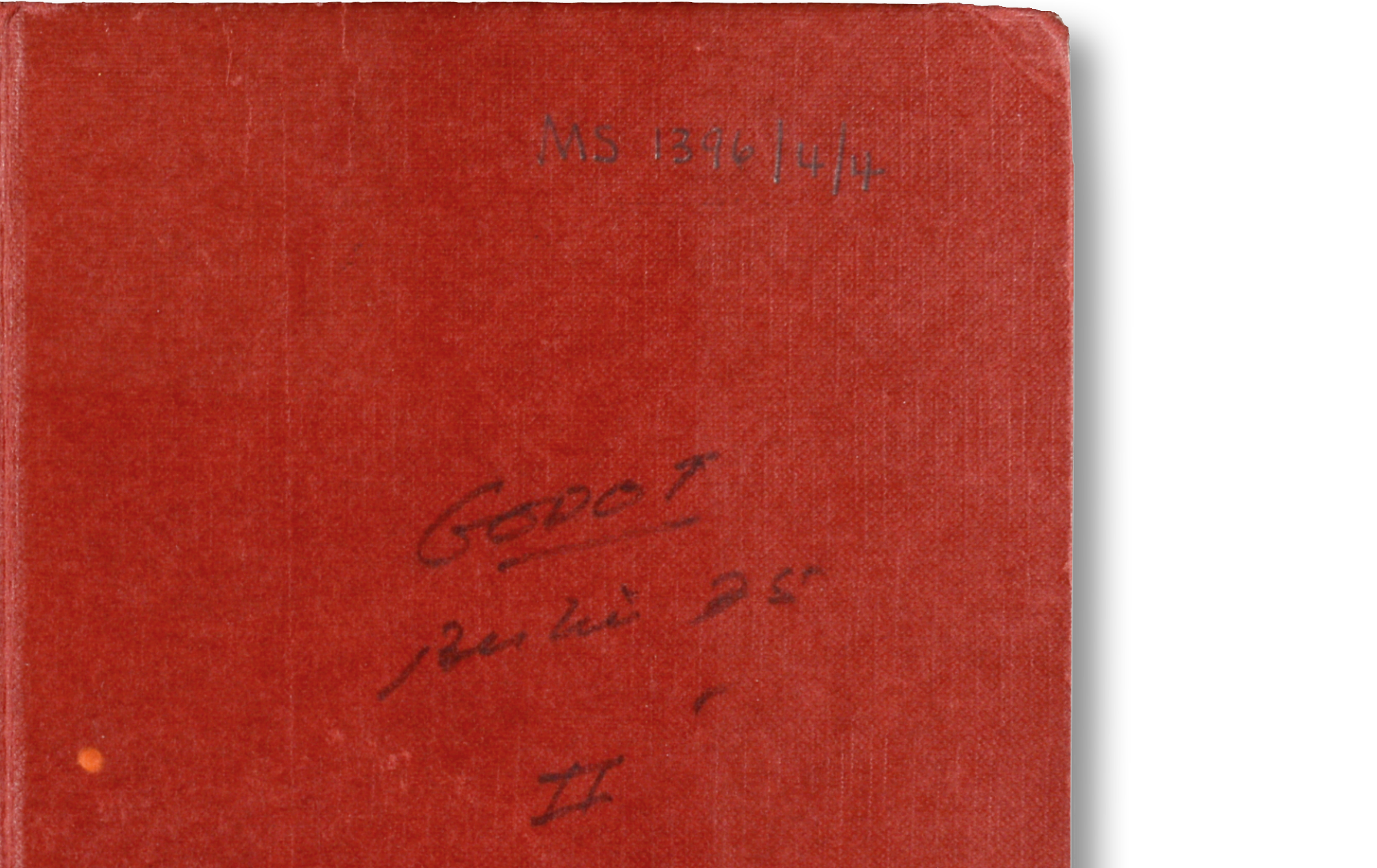

Aspettando Godot. I quaderni di regia di Samuel Beckett

Angela Forti, «Teatro & Critica»

Un’operazione maestosa: una vera e propria collana di quaderni di regia, partendo da Aspettando Godot e che poi passerà per Finale di partita, L’ultimo nastro di Krapp, e gli Shorter plays. Nel 1975 Beckett ha l’occasione di curare per la prima volta la regia di Aspettando Godot per lo Schiller Theater di Berlino. Ne seguirà una ulteriore, in inglese, per il San […]

21 Marzo 2022

Titina de Filippo, artefice magica della scena italiana

Simone Sormani, «Proscenio», VI-3

Attrice, poetessa, drammaturga, pittrice, Titina De Filippo è stata spesso trascurata dalla critica contemporanea e schiacciata dal ricordo dei suoi due grandissimi fratelli, Eduardo e Peppino. Complice anche una carriera interrotta prematuramente e prima dell’inizio dell’era dei media televisivi, e la conseguente scarsità di materiale audiovisivo che potesse testimoniarne la potenza delle interpretazioni teatrali. Il […]

14 Marzo 2022

Scrittore e attore, soprattutto mattatore. Cioè Gassman. Aneddoti, confessioni, amori, spettacoli. Infine, la depressione

Andrea Bisicchia, «lo Spettacoliere»

Le biografie e le autobiografie di attrici e di attori hanno permesso, agli storici del teatro, di ricostruire la nascita dei loro spettacoli, il momento storico in cui sono stati realizzati, le difficoltà economiche, le ansie dei capocomici e dei produttori, i successi e gli insuccessi. All’interno vi si trovano memorie, segreti, manie, bugie, autoreferenzialità, […]

13 Marzo 2022

Fausto Malcovati, Un’idea di Dostoevskij

Nicola Arrigoni, «Sipario»

La lettura di Delitto e castigo e l’ebbrezza di confrontarsi con il delirio della coscienza di Raskolnikov, il «due più due» dell’Uomo del Sottosuolo, le potenti riflessioni di Ivan Karamazov, di Alëša, il ricordo quasi fisico degli ambienti notturni, delle vie anguste, dell’umanità dolente nei Fratelli Karamazov oppure ne I demoni: immagini, sensazioni corporee che […]

13 Marzo 2022

I Quaderni di regia e i testi riveduti. Aspettando Godot

Andrea Bisicchia, «Libertà Sicilia»

Nell’ottobre del 1984, il pubblico milanese, (molti di noi, allora, erano presenti), poté assistere a qualcosa di insolito e di diverso, l’occasione fu data dalla messinscena di una trilogia, al Pier Lombardo, oggi Franco Parenti, formata da Aspettando Godot, Finale di partita, L’ultimo nastro di Krapp, prodotta dal San Quentin Drama Workshop, diretto da Rick […]

Nelle recensioni di Palazzi il peggior cinema anni Settanta con uno sguardo ironico

Barbara Belzini, «Libertà di Piacenza»

Le belle voci di Tindaro Granata e Mariangela Granelli, in una pausa dalle prove di Lo zoo di vetro andato in scena in questi giorni al Municipale con la regia di Leonardo Lidi, hanno accompagnato il pubblico del Teatro Filodrammatici all’interno del libro Esotici, Erotici, Psicotici. Il peggio degli anni Settanta in 120 film di […]