Logbook

Approfondimenti, interviste, recensioni e cultura: il meglio dell’editoria e delle arti da leggere, guardare e ascoltare.

La cultura è impresa

Una volta, parlando con un’agente di teatro italiana, ho sentito da lei che non ha mai rimesso soldi sulle pubblicazioni di libri di teatro, ovvero che ci ha sempre guadagnato, cosa impossibile in Polonia. Si vendono o non si vendono i libri di teatro?

Perdere dei soldi in una attività culturale è più facile che guadagnarne. Almeno in Italia. Per quel che riguarda i libri di teatro. Cue ha un bilancio in equilibrio e una attività in netta crescita. Cerchiamo di essere realisti, in un paese molto fantasioso.

Cosa significa costruire un progetto in questo caso?

Significa avere consapevolezza del contesto attenzione ai dettagli, agire un passo alla volta. Aumentando le vendite, cresce proporzionalmente la possibilità di reinvestire in nuovi progetti. È una banalità a dirsi, ma non è un così scontato in un settore, quello della produzione culturale, dove non si fa altro che invocare l’intervento dello Stato. Lo stato dovrebbe semplicemente preparare il contesto, rendere il terreno fertile e produttivo, non finanziare azioni sconnesse che rispondono a logiche personali e, molto spesso, di basso profilo.

Sono debitore naturalmente a Franco Quadri: la Ubu è invecchiata e poi è scomparsa insieme a lui, ma storicamente è stata un vero punto di riferimento culturale, di rinnovamento culturale, non solo per il teatro ma anche per l’editoria. Bisogna conservarne la lezione e, con essa, considerarne i limiti. I libri non vengono promossi, distribuiti e venduti per una loro virtù immanente. Per creare un’impresa culturale, bisogna che ci siano una serie di cosa che stiano a loro posto.

Per prima cosa, una struttura aziendale credibile e che ti permetta di agire: l’editoria è impresa, la cultura è impresa. Una Associazione Cultuale, per statuto, non è uno strumento adatto a questo scopo. Un contesto poco chiaro non fa bene a nessuno.

Secondo un progetto di sviluppo credibile: non è credibile che una casa editrice pubblichi quattro libri all’anno, fossero pure i quattro libri dei grandi Grotowski e Kantor. Questi editori sono morti che camminano. Così muoiono anche i libri, la cultura. E il terreno diventa sterile per ogni attività d’impresa, di pro-mozione, di pro-gettualità. Ma questo aprirebbe il tema del rapporto tra pubblico e privato. Ed è un tasto è troppo dolente. Mi trovo anche nella circostanza di fare concorrenza a me stesso: con i soldi dei miei stessi contributi… Questo non significa che i grandi classici non abbiano un valore, Cue Press ne è la prova.

Terzo l’identità. Ovvero, la capacità di distinguere nei contenuti e nella forma la propria attività tra molte dello stesso genere. Per questo è necessario avere le giuste competenze: un ottimo progetto grafico, saper scegliere i materiali culturali, contestualizzarli in maniera adeguata, una buona dose di umiltà. Poi si comincia a lavorare…

Dei casi clamorosi delle catastrofi di editoria teatrale negli ultimi anni ti vengono in mente?

È un terreno di macerie. Non posso produrmi in una analisi dettagliata. Te lo dico quando stacchi il microfono.

Quindi, tu ti riferisci al fatto che ci vuole una cultura imprenditoriale, ed è un po’ l’argomento di cui abbiamo parlato in un’altra occasione, non soltanto di pubblicare libri perché hanno un valore intrinseco.

Sì e no. Certamente hanno un valore intrinseco ma bisogna saperli inserire in un contesto adeguato. Cosa succederebbe se pubblicassero Ken Follett in una collana di caccia e pesca? Aumenteresti il prestigio della collana o uccideresti Ken Follett o, peggio, l’una e l’altro? Il concetto di collana editoriale, oggi, è debole, una volta oltrepassata la frontiera del web. È inadatto ad affrontare la molteplicità e ‘il caos’ della rete. Sono necessari grandi contenuti e forte identità, che è un principio di relazione non di unicità. Altrimenti non esisti. Questo significa anche organizzare adeguatamente i contenuti. Il valore intrinseco esiste, però bisogna anche sapere che un libro che ha un grandissimo valore culturale potrebbe avere anche unico lettore. Possiamo dire grotowskianamente, che basta un libro e un lettore. Però è importante ci si sappia rivolgere precisamente e consapevolmente a quell’unico a quell’unico lettore (spettatore) che il libro (spettacolo) potrà intercettare. Allora opera continuerà ad avere valore e vita. Se tu inserisci un’opera, in un contesto che produce un progetto all’anno, allora, anche l’opera più grande, non avrà nessun valore in termini di relazione, visibilità, non aiuterà altre opere ad emergere. Sarà soltanto un libro buttato su un scafale di una biblioteca o in fondo di un magazzino o senza nessun criterio e consapevolezza nel magma del web dove resta alcuna traccia. Un click all’anno sarà il suo destino. È questo che penso quando dico che i libri, ormai, nel mondo del digitale, non sono oggetti, sono progetti. Il digitale non può miracolosamente resuscitare un libro. Può offrire un campo dove creare nuove relazioni. Al centro ci sono sempre i contenuti e la loro organizzazione. Mi dispiace, questo potrà fare male a qualcuno, ma non è vero che i libri di teatro non si vendono. Non lo posso dire. Non posso dire che se ne vendano tanti. Ma se Cue Press continuerà a crescere al ritmo attuale, tra poco raggiungemmo i numeri considerevoli.

Collegamenti

Turbare l’anima dello spettatore davanti alla violenza, per renderlo complice e aiutarlo così a smascherare la realtà

Realismo globale di Milo Rau, Editore Cue Press, è un libro necessario per meglio conoscere il regista, che, in questo ultimo decennio, ha fatto parlare di sé e del suo teatro d’impegno sociale, politico, anche se non proprio ideologico. Sfruttando certi eventi drammatici, diventati iconici, ha potuto portare in scena il mondo globalizzato, in particolare quello dei vinti, ricorrendo a un realismo che non ha nulla a che fare con quello di matrice naturalista, perché la realtà che a lui interessa è quella dell’accadere, matrice del ‘realismo globale’, ovvero di quello che si trova nello spazio interno al capitalismo mondiale, con i suoi effetti deleteri, ma è anche la realtà degli invisibili, degli oppressi, delle dignità calpestate.

Milo Rau ha fatto studi di sociologia, suoi maestri sono stati Derrida e Ziegler, è infarcito di nozioni che riguardano il postmoderno e il decostruzionismo. Egli pone, dinnanzi a sé, il mondo globalizzato, consapevole che i metodi estetici di prima siano stati superati da eventi che riguardano, non le realtà di una nazione, ma quelle del globo, mettendone in luce tutte le contraddizioni. Negli anni Settanta, i teorici sostenevano che il teatro andava rietralizzato.

Oggi compito del teatro è quello di vigilare, di rappresentare le violenze, le conflittualità che avvengono in molte parti del mondo, che producono emozioni estreme, proprio quelle che Milo Rau porta in scena attraverso la dialettica tra il reale e l’immaginario, a vantaggio, però, di una riflessione sociale. Per questo motivo, egli cerca di rappresentare la realtà utilizzandone tutte le implicazioni, mostrandola direttamente in azione, che non vuol dire riproporre la formula del Teatro documento, quello, per intenderci, di Il caso Oppenheimer (1964), Il processo di Savona (1965), L’istruttoria (1965), Il caso Matteotti (1968), Il fattaccio di giugno (1968), Cinque giorni al porto (1969), Otto Settembre (1971), W Bresci (1971), Duecentomila e uno ( 1973), solo per citare alcuni esempi di una Stagione irripetibile.

A Rau interessa recuperare la memoria del presente, per poter riflettere sugli eventi estremi che produce, quella che lui chiama re-enactment, che vuol dire rievocazione, ricostruzione. Non è il contesto che gli interessa, bensì la riproduzione delle sensazioni di sconvolgimento che proviamo dinanzi a quegli eventi, in modo da creare uno spettatore complice, oltre che partecipe di questi sconvolgimenti, senza la conoscenza dei quali, non può esserci smascheramento.

Il volume raccoglie una serie di interviste, di discorsi, di manifesti, dove teorizzazioni, anche politiche, si alternano con le note di regia degli spettacoli messi in scena dal 2009 al 2019, da The last days of Ceausescus a City of Change, da Hate Radio a Breivik’s Statement. Gli argomenti trattati riguardano il «realismo globale», «L’Umanesimo cinico», «Il teatro mondiale», «L’attore nel XXI secolo». Vi troviamo anche Il manifesto di Gent, dove Milo Rau si sofferma sulle ‘Regole’ che le Istituzioni dovrebbero rendere pubbliche, sul ‘teatro di città del futuro’, sui contenuti, sui programmi, sulle tournée, sull’ensemble multilingue.

Rau vorrebbe cambiare il mondo attraverso il teatro. In questo non è certamente il solo. Ci hanno provato i Maestri del passato, consapevoli del fatto che il teatro sia la fonte primaria dell’utopia. Si spera, che in un prossimo libro, possano essere raccolti i suoi copioni per poter fare un confronto tra quanto è stato teorizzato e quanto appartiene al testo scritto.

Il volume è preceduto da un intervento di Marco Martinelli ed Ermanna Montanari, dalla premessa di Rolf Bossart, autore anche delle interviste a Rau, e da una nota al testo di Silvia Gussoni, che ha curato anche la traduzione con Francesco Alberici.

Collegamenti

Premio speciale alla Casa Editrice Cue Press

È Giulia Caminito la vincitrice del XXVIII Premio Fiesole Narrativa Under 40. Il suo romanzo Un giorno verrà edito da Bompiani, ha conquistato la giuria presieduta da Franco Cesati e composta da Caterina Briganti, Francesco Tei, Silvia Gigli, Marcello Mancini, Gloria Manghetti, Fulvio Paloscia e Lorella Romagnoli. Gli altri finalisti erano Serena Patrignanelli con La fine dell’estate, edito da NN Editore e Davide Coltri con Dov’è casa mia, edito da Minimum Fax. La cerimonia è prevista sabato 23 novembre alle 17 a Fiesole nella Sala del Basolato in piazza Mino.

Una storia di fede, amore e anarchia

Nata a Roma nel 1988, laureata in filosofia politica, Giulia Caminito ha esordito con il romanzo La Grande A (Giunti) che ha vinto il premio Bagutta Opera prima, il Premio Giuseppe Berto e il Premio Brancati giovani. Un giorno verrà è ambientato a Serra de’ Conti, il borgo marchigiano della famiglia materna e del bisnonno anarchico Nicola Ugolini, ed è una bellissima storia di fede, speranza e anarchia lungo il primo Novecento attraverso le voci di personaggi indimenticabili, dai fratelli Lupo e Nicola Ceresa a Zeinab Alif, Suor Maria Giuseppina Benvenuti, detta la Moretta, la religiosa sudanese ancora oggi oggetto di culto.

Libri e rock

Come da tradizione durante la cerimonia verranno consegnati anche i Premi speciali alla Casa Editrice Cue Press, per la sua vivace attività di promozione e diffusione della cultura dello spettacolo dal vivo, a Federico Bondi, per il film Dafne, agli Zen Circus per il loro importante ruolo nell’ambito della diffusione della cultura rock e a Bobo Rondelli per il suo ultimo libro, Cos’hai da guardare, edito da Mondadori.

Una lunga storia

Giunto alla sua ventottesima edizione, il Premio Fiesole Narrativa Under 40, nato su iniziativa di un gruppo di intellettuali fiesolani e organizzato dal Comune di Fiesole, è diventato negli anni uno dei più importanti premi di letteratura in Italia. Promuove, sin dalle sue origini, giovani scrittori; spesso scoprendoli per ritrovarli, in seguito, consacrati nel mondo della letteratura. Tra i vincitori delle edizioni passate: Sandro Veronesi, Roberto Cotroneo, Silvia Ballestra, Diego De Silva, Pietro Grossi, Paolo Sorrentino, Paolo Giordano, Mario Calabresi, Ascanio Celestini, Chiara Valerio e Nadia Terranova.

Collegamenti

Viaggio nel corpo. La commedia erotica nel cinema italiano

Questo libro ha l’indubbio merito di riportare all’attenzione del lettore un testo sepolto, indisponibile anche per un ostinato bibliofilo. Però sarebbe meglio leggerlo cominciando dalla fine. Vediamo di spiegare perché. Che mondo è quello della commedia erotica italiana?

È un mondo che, visto con gli occhi di chi lo descrive alla fine degli anni settanta, ha già il sapore della nostalgia. È una bestia strana la nostalgia, e a giocare al si stava meglio quando si stava peggio alla fine ci si può anche scottare: è come un vecchio cane pulcioso e incimurrito che una volta si è cacciato in malo modo e poi ci se ne pente, la nostalgia, perché quelli animaletti moderni col pelo lisciato e il pedigree da passaporto sono a volte piuttosto noiosi nella loro perfezione e pulizia.

Agli occhi del lettore sfogliando il volume si apre una lezione di archeologia erotica. Sì perché onestamente i nostri tempi han ben poco di erotico: sono, come si dice, sessualmente espliciti (e già lì c’è il baco perché il sesso è o dovrebbe essere gioco, mistero e intimità tutta implicita), ma scarsamente sexy. E infatti sublimiamo, altroché se sublimiamo: sbaviamo per un paio di scarpe, fischiamo come Mastroianni per una confezione sgargiante o un manicaretto vegano, deliriamo per una sequenza innovativa di bit.

E Turroni ci fa eco dagli anni settanta: «Si dice da più parti… che non è mai esistita epoca -sotto qualsiasi cielo politico- più repressa sessualmente della nostra. La quantità enorme di materiali erotici e pornografici, di immagini fotografiche e filmiche, starebbe a testimoniare questa mancanza di verità, questo eluso, e oramai compromesso e alienato, rapporto di identità dell’uomo moderno con la natura del sesso…»

E dovevano ancora venire guerre, crisi globali, pandemie, crisi economiche, pornografia in rete (dove il sesso fa sempre più rima con sterilità rituale, violenza e ginnastica invece che con piacere e bellezza) ed ecodisastri a turbare i nostri sonni.

E quindi ecco squadernarsi un mondo di giovannone cosce lunghe, che anche Veltroni sdoganò forse un po’ sommariamente negli anni novanta per aver «aiutato a sconfiggere risorgenti integralismi bacchettoni e a dislocare verso equilibri più avanzati il comune senso del pudore», e che oggi programmi seguitissimi narrano con toni epici ed inutilmente celebrativi quasi che ormai glutei e mammelle raffigurati in tutte le pose brillassero più dello scudo di Achille nell’Iliade. Il tutto viene qui descritto più realisticamente per quello che probabilmente in realtà è, ma con molta rispettosa e interessante profondità di analisi.

Ricapitolando, non si tratta di arte e retroterra letterario perché «tornando alla nostra commedia erotica, c’è da dire che nessun brivido intellettuale l’ha mai toccata». O se è successo, ce ne si pente ancora, basta pensare al delirio decamerotico che seguì Il Decameron di Pier Paolo Pasolini del 1971, tra cui non si può non citare per la manifesta creatività del titolo il Decameron proibitissimo, meglio noto come Boccaccio mio statte zitto.

Insomma dietro queste fatone cremose che non ci fanno neanche più tanto effetto e ci sembrano ormai innocue e bonarie ‘Susanna tutta panna’, non si nasconde nessun intento artistico e nessuna sperimentazione, anche perché al tempo tra gli addetti ai lavori vi era scarsa preparazione culturale e anche «scarsa preparazione per quanto concerne le materie visive e figurative», ma tanta voglia di ridere e tanta genuinità, figlie di un retroterra culturale ancora da costruire ma anche di una società molto, di gran lunga, più ottimista della nostra e dotata anche di grande intuito cinematografico.

In termini industriali paragonare l’erotismo di allora con quello (se c’è) di oggi sarebbe come confrontare il correre impetuoso di un industriale positivista come Edison con l’ansimare di un depresso e scoraggiato startupper dei nostri giorni.

Se ne conclude che negli anni settanta non tutto era ancora virtuale e almeno la commedia erotica garantiva il contatto «con il corpo vivo della pagina e del film». Quindi niente Pasolini, niente Fellini e Giulietta degli Spiriti, niente sperimentalismi anglosassoni, ma un sano fatto di costume e storico, questa è la tesi di fondo del libro: se nelle commedie rosa, nelle commedie dei telefoni bianchi del nostro cinema anni Trenta e Quaranta ci si fermava alle porte della camera da letto, negli anni settanta ci si entrava a passo di carica. Ma non per consumare in fondo, perché a ben vedere questo non accadeva mai, ma piuttosto per farsi una risata a spese di tanti deficienti e macchiette, e forse anche per conquistarsi un po’ di poesia, se uscendo dalle sale si pensava al corpo lunare e candido della Fenech che «campeggia su quelli grigi, bruni, foschi e storti della truppa».

Ma alla fine a ben vedere nei secoli passati non è stato sempre così? La vera letteratura erotica fa da prodromo a quella commedia e si spoglia da orpelli letterari perché doveva essere immediata, ma anche moderatamente macchiettistica e anche un po’ rivoluzionaria, doveva assecondare la rapidità del piacere proibito che il lettore si voleva attraverso essa garantire. Doveva in altre parole tener d’occhio il piacere del lettore e la credibilità del racconto ma anche la cornice sociale «la geografia politica della cornice entro la quale il quadro si muove, si svolge, prolifera e, eroticamente, si verifica». Ed è così nel diciassettesimo, diciottesimo e diciannovesimo secolo, da Prevost e Casanova, da de Sade a Voltaire.

E infatti i registi e gli interpreti nostrani erano ottimi osservatori, spesso dotati di geniali intuizioni, capaci di pierinate grossolane ma anche di battute passate nel linguaggio popolare e di interpretazioni che contagiarono anche i registi stranieri (Pippo Franco ad esempio non è solo quello dell’Ubalda o della Giovannona nostrane, ma anche l’eccellente Matarazzo di Avanti!, commedia di Billy Wilder).

E questo il cinema «detto pornografico non ce lo darà mai, perché è materia grezza, vuoto, arida, senza fantasia e senza amore».

Perché iniziare il libro dal fondo, come si diceva all’inizio? Perchè tutte queste interessanti ma dotte considerazioni potrebbero indurci a trascurare per stanchezza il bel repertorio iconografico che, come un viaggio nella nostalgia dedicato a chi vuol scoprire cosa unisce Proietti, la Fenech, Massimo Ranieri e Jodie Foster, anima la parte finale del volume, da Il sole negli occhi del ’53 al Candido Erotico del 1978. E la nostra libido, crediamo, ne risentirebbe ulteriormente.

Collegamenti

Milo Rau, l’artista che vuole cambiare il mondo

Alla fine di settembre il regista svizzero Milo Rau ha portato al RomaEuropa festival Orestes in Mosul, il suo ultimo lavoro, parzialmente ambientato in Iraq. Il 1 ottobre al Fit, il Festival internazionale di teatro al Lac di Lugano, ha presentato il suo film del 2017 The Congo tribunal, già proiettato al RomaEuropa festival nel 2018; l’opera mette in scena un immaginario tribunale internazionale per i crimini di guerra per il conflitto civile che attraversa la Repubblica Democratica del Congo (Rdc) dalla fine degli anni novanta. Il 10 ottobre, sempre a Roma al teatro Argentina, ci sarà la prima presentazione pubblica del suo prossimo progetto La rivolta della dignità – Resurrezione, una sorta di reenactement del Vangelo con il sindacalista dei braccianti Yvan Sagnet al posto di Gesù.

È difficile stare dietro alla capacità produttiva di questo regista, la cui mappa dell’intelligenza creativa corrisponde al territorio infinito delle possibilità perfino geografiche; ma dall’altra è necessario farlo perché Rau è oggi uno degli artisti non solo teatrali più importanti al mondo, e anche i suoi lavori di passaggio lasciano negli spettatori una tale molteplicità di spunti di riflessione sul senso del teatro oggi che vanno presi come riferimenti per censire lo stato dell’arte.

Partiamo da Orestes in Mosul. Ci sono attori straordinari che interpretano Agamennone, Clitennestra, Oreste, Pilade e al tempo stesso s’interrogano sul perché e il come rappresentare l’Orestea oggi: lo fanno in due spazi, sul palco e in uno scenario post bellico a Mosul, in Iraq. Rau ha portato la sua compagnia e altri attori, professionisti e non, nel piazzale dove il gruppo Stato islamico (Is) metteva in scena le sue esecuzioni. Noi spettatori vediamo le immagini registrate su un grande schermo sopra il palco.

La vicenda degli Atridi – l’Orestea è l’unica trilogia del teatro classico che ci è arrivata intatta – è la storia di come dalla successione di fatti di sangue si passi alla giustizia: Agamennone uccide la figlia Ifigenia per avere il sostegno degli dèi nella guerra contro Troia; la moglie Clitennestra lo tradisce e complotta insieme al cugino Egisto mentre Agamennone è al fronte e lo uccide al suo ritorno insieme alla sua schiava concubina troiana Cassandra; il loro figlio Oreste vendicherà il padre uccidendo la madre e il suo amante e verrà perseguitato dalla furia delle Erinni, ma poi ci sarà un processo con il tribunale che scagionerà Oreste, con Atena a dargli l’assoluzione finale e a trasformare le Erinni in Eumenidi: il senso di vendetta tramutato in senso di giustizia. Il campo di riflessione più forte che Rau scuote è quello della fruizione, quella società che spesso identifichiamo con l’audience.

L’ambizione di inscenare questa tragedia a Mosul, teatro di conquista dell’Is prima e di una vendetta sanguinaria poi, nella liberazione della città, è talmente potente che ogni minuto del lavoro di Rau lascia un senso di vertigine, moltiplicando le allusioni – le parole dell’Orestea diventano di volta in volta inquietantemente letterali (le esecuzioni violente), utopiche (il processo che dovrebbe dare il via alla civilizzazione), o anche comiche: nella parte più straordinaria dello spettacolo il ritorno di Agamennone viene trasformato in una cena da commedia borghese a quattro – Agamennone, Cassandra, Clitennestra, Egisto – con frecciatine e veleni.

La generosità, l’apertura totale, la curiosità sono gli elementi qualificanti di questo genere di spettacoli. Milo Rau ha una funzione essenziale nel dibattito sull’arte contemporanea: non solo perché, come si dice ormai di qualunque performance multimediale, cancella i confini tra le discipline, ma soprattutto perché manda in cortocircuito un’altra serie di aspetti che riguardano lo statuto dello spettacolo stesso – il processo produttivo, il rapporto con il dibattito politico contemporaneo, il ruolo dell’attore. E c’è di più: il campo di riflessione più forte che Rau scuote è quello della fruizione, quella società che oggi spesso noi identifichiamo semplicemente con l’audience.

L’opera di Rau va vista allora più come un modo di eliminare le distinzioni tra teatro e agorà. Quasi sempre i suoi lavori ritrasformano le scene (di guerra, televisive, politiche) in scene sul palco. E quasi sempre sul palco ci sono altre forme di rito che si fondono con quello teatrale. Il caso di Congo tribunal è paradigmatico: il film somiglia a un mockumentary su un tribunale internazionale sui crimini di guerra che sono avvenuti in Congo negli ultimi vent’anni; in realtà per lo spettatore è da subito chiaro che il tribunale è una messa in scena. Questo non rende meno potente il rito della messa in scena, ma anzi la avvalora, perché anche noi nello schermo facciamo parte del rito.

L’ambizione di Rau è quella di sfondare la divisione tra due comunità, quella degli artisti e quella degli attivisti. «Io sono un attivista e un artista», scrive nel libro Realismo globale, per poi analizzare qual è il contesto in cui oggi teatro e politica si confrontano, con un grado di disinteresse reciproco: «Le opere di nuova concezione o quelle non europee, così come gli attori non professionisti o quelli di lingua straniera, gli attivisti o i gruppi indipendenti, compaiono solo nei programmi collaterali e sulle scene ‘off’. Si è costretti a fare una scelta: scena indipendente o teatro di città, produzione o distribuzione, adattamenti classici per un pubblico di ceto medio o carambola di tour internazionali per le élite globali. Tutti i tentativi di ‘aprire’ il modello del teatro di città, di combinare i modi di produzione urbani, nazionali e internazionali, e di creare un ensemble aperto alla collaborazione continua con le compagnie ospiti, sono falliti a causa dei limiti impliciti nel sistema del teatro di città. Il primo passo verso il ‘teatro di città del futuro’ è quindi trasformare le regole implicite in regole esplicite – e i dibattiti ideologici in decisioni concrete. Che aspetto dovrà avere veramente il teatro di città del futuro?»

L’esito di questa impasse è stata per Rau la scrittura del manifesto di Gent (la città belga dove dirige un teatro dal 2018), un decalogo che vale la pena riportare per intero.

- Non si tratta più soltanto di rappresentare il mondo. Si tratta di cambiarlo. L’obiettivo non è quello di rappresentare il reale, ma di rendere reale la rappresentazione stessa. Il teatro non è un prodotto, è un processo di produzione. La ricerca, i casting, le prove e le relative discussioni devono essere resi accessibili al pubblico.

- Il teatro non è un prodotto, è un processo di produzione. La ricerca, i casting, le prove e le relative discussioni devono essere resi accessibili al pubblico.

- L’autorialità spetta esclusivamente a coloro che sono coinvolti nelle prove e nelle repliche, qualunque sia la loro funzione – e a nessun altro.

- L’adattamento letterale dei classici sul palco è proibito. Se un testo – sia esso tratto da un libro, da un film o da un’opera teatrale – è disponibile all’inizio del progetto, non può costituire più del 20 per cento della durata finale della pièce.

- Almeno un quarto del tempo di prova deve svolgersi al di fuori di uno spazio teatrale. ‘Teatrale’ è qualsiasi spazio all’interno del quale sia già stata provata o messa in scena una pièce.

- Almeno due lingue diverse devono essere parlate sul palco in ogni produzione.

- Almeno due degli attori in scena non devono essere dei professionisti. Gli animali non contano, ma sono i benvenuti.

- Il volume totale del materiale di scena non deve superare i 20 metri cubi, cioè deve poter essere contenuto in un furgone che può essere guidato con una normale patente di guida.

- Almeno una produzione per stagione deve essere provata o replicata in una zona di crisi o di guerra, senza infrastrutture culturali.

- Ogni produzione dev’essere messa in scena almeno in dieci località, in almeno tre paesi. Nessuna produzione può essere rimossa dal repertorio di NTGent prima che questo numero sia stato raggiunto.

Un manifesto è un atto performativo e politico insieme, e in questo caso è un proclama coraggioso, che ricorda un po’ le undici tesi su Feuerbach di Karl Marx e un po’ il manifesto Dogma 95 dei registi danesi (Lars von Trier, Thomas Vinterberg… ). Queste regole servono per Rau a far somigliare un po’ di più il teatro a una società non solo contemporanea ma possibile, mentre sappiamo bene come il rischio evidente per chiunque vada a teatro oggi è quello di ritrovarsi rassicurato in qualche tradizione culturale, in una piccola comunità borghese, colta, laica, aperta.

Non sempre i suoi spettacoli sono del tutto riusciti (cosa poi vuol dire riuscito?), ma i difetti o i fallimenti sono interessanti quanto i momenti felici. Il meccanismo del reenactement in The repetition – visto l’anno scorso al Teatro Vascello sempre per Romaeuropa – era mostruoso per la capacità di portare la macchina teatrale a mangiarsi gli altri mezzi di comunicazione in una sorta di teatro aumentato.

Gli attori prima raccontavano, poi discutevano su come rappresentare un omicidio omofobo feroce avvenuto a Liegi nel 2012, e infine lo mettevano in scena, contemporaneamente sul palco e sullo schermo, attraverso un cameraman che a mano filmava il tutto in tempo reale. Questa modalità – che Rau usa spesso, anche in Orestes – è perturbante, perché liquida qualunque discussione contemporanea sulla rappresentazione: non viviamo in un’era in cui siamo sempre allo stesso tempo dal vivo e sullo schermo?

Come dice direttamente Rau: «Come artista, sono prima di tutto e perlopiù interessato a un coinvolgimento totalmente pratico e reale. La sola cosa che mi è stata insegnata senza sosta negli anni dei miei studi liceali è stata la necessità di essere critici. Essere intelligenti significava essere capaci di analizzare e decostruire le narrazioni e le letture della realtà e, se poi si diventava artisti, soffrirne un po’ o, a seconda dell’approccio estetico, affrontarle direttamente o indirettamente. La fantasia sociale è esattamente l’opposto: è attiva, ha l’urgenza di essere realizzata, vuole abbracciare in un colpo solo il mondo intero e soprattutto lo vuole cambiare».

Ed è questo l’esito più profondo, da un punto di vista politico, dell’opera di Rau. Al tempo dei social network, dei populismi, della crisi della democrazia rappresentativa, non siamo soltanto tutti performer, ma abbiamo tutti in quanto performer una responsabilità politica.

In questo senso va il nuovo film sul Vangelo, che presenterà il 10 ottobre a Roma. In questo vanno tutte le interviste del suo libro, che sono una chiamata generale alla militanza per una generazione globale che ha imparato a interpretare il mondo, ma non si è messa alla prova nel trasformarlo.

Collegamenti

Travestimento, solo virtuosismo? Anche ricerca sul mistero dell’identità sessuale e scenica, tra maschera e personaggio

Mentre Galatea Ranzi interpreta il personaggio della Bernhardt in Lezioni di Sarah, regia Ferdinando Ceriani, che prende spunto da L’arte del teatro e, in particolare, da tre lezioni della famosa attrice, Mattia Visani pubblica, per Cue Press, il testo esauritissimo di Laura Mariani: Sarah Bernhardt, Colette e l’arte del travestimento (prima edizione, Il Mulino, 1996).

Si tratta di un volume bipartito perché contiene, nella prima parte, una breve storia del travestimento e dell’intersessualità a teatro, ottimamente documentata da una fitta bibliografia, mentre, nella seconda, troviamo le biografie professionali e artistiche della Bernhardt e di Colette.

La prima parte, pertanto, è propedeutica alla comprensione della seconda, perché, approfondendo il tema del travestimento, dal teatro greco-romano a quello di fine Ottocento e oltre, l’autrice mette il lettore nelle condizioni di conoscere come certe scelte, in ambito teatrale, non siano il frutto di facili virtuosismi, bensì di un itinerario che si è modificato nel tempo, acquisendo, di volta in volta, significati non solo artistici, ma anche sociali e antropologici.

Cosa ha significato il travestimento in teatro e in letteratura? Si chiede la Mariani. A giudicare dal materiale raccolto, la risposta consiste nel sottolineare la molteplicità di accezioni che il travestimento ha assunto, per l’artista, sempre portatore di nuove visioni e sempre in cerca del mistero dell’identità, quella sessuale e quella scenica, che mette in contrapposizione il rapporto tra maschera e personaggio, alimentando una forma di ibridazione. Il processo della Mariani, pur partendo dal passato, ha uno sguardo fisso al presente, tanto da elencare una serie di attori che, nel secondo Novecento, hanno fatto ricorso a tale arte, da Carmelo Bene a Enzo Moscato, da Marisa Fabbri a Mariangela Melato, da Edmonda Aldini ad Andrea Jonasson, da Maddalena Crippa a Elisabetta Pozzi, da Laura Curino a Ermanna Montanari. Un posto particolare occupano Leo de Berardinis per la sua Ilse nei Giganti della montagna, di cui era anche regista, Marion D’Amburgo per Genet a Tangeri, regia di Tiezzi, Franca Nuti per Ignorabimus, regia di Ronconi. Si tratta di una scelta del travestimento che non ostenta la femminilità, che non utilizza la mascherata e, tanto meno, la dissimulazione della figura femminile e del suo doppio.

Quando si arriva alla Bernhardt e a Colette, il piano di studio della Mariani può accedere a dei confronti, ma anche a delle attese, nel senso che, di queste due artiste leggendarie, ci offre dei ritratti singolari, attraverso i quali il professionismo artistico si alterna con quello imprenditoriale, tanto che seppero, entrambe, costruire il binomio arte-industria, grazie ai mutevoli rapporti che ebbero con la recitazione, con la letteratura e con l’arte figurativa. Entrambe conquistarono gli spettatori esibendo il doppio della loro femminilità, intrecciando l’attività teatrale con l’elaborazione di un linguaggio che fosse connaturato alla loro natura, quella di attrice (Bernhardt) e quella di performer (Colette). Ecco il motivo per cui sono state figure di riferimento per attori e attrici del Secondo Novecento.

Collegamenti

Il teatro del futuro

Collegamenti

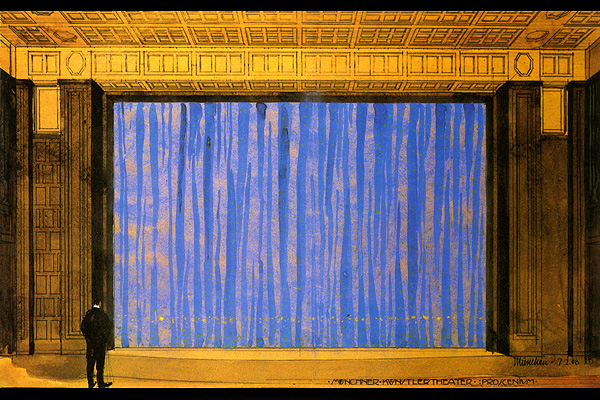

Il teatro del futuro di Georg Fuchs

Il teatro è soprattutto luce. In un momento in cui il teatro italiano si caratterizza per la sua inessenzialità, o meglio, per assenza di necessità, avendo abiurato alla sua funzione, per scimmiottare con le contaminazioni provenienti dalla tecnologia più sofisticata, dalla letteratura, dalla filosofia, forme considerate spurie, leggere II teatro del futuro di Georg Fuchs, che Mattia Visani ha pubblicato per Cue Press, è come abbeverarsi alla fonte. Nel senso che l’autore tedesco, scagliandosi contro il Naturalismo del suo tempo, propose una specie di secessione scenica, un po’ simile a quella del ‘Secessionismo’ pittorico, per il ripristino del teatro delle origini, in nome del quale, propose una ‘riteatralizzazione’, intendendo, con questo termine, un teatro capace di rinascere partendo proprio dalle sue fonti, ovvero dalle sue radici rituali, cultuali e orgiastiche, col recupero del Coro, delle Cerimonie, dell’idea di Sacrificio, e dallo spazio, concepito come recinto sacro e come luogo comunitario.

Per Fuchs il teatro è prima di ogni cosa ritmo, tanto da delegare l’attore a metterlo in pratica, ad assumere un compito di ‘traslazione’, rifiutando il compromesso con qualsivoglia forma di estetismo, da intendere come una specie di vuoto che l’attore dovrà riempire con la sua ‘esperienza vissuta’ (Erlebnis). Oggi assistiamo a un riscatto estetico della forma teatrale, creato da un efficace uso della tecnologia, magari con risultati sorprendenti dal punto di vista visivo, ma certamente nudi dal punto di vista concettuale, tesi a sottolineare il gusto della meraviglia, tipico della scena barocca, che Fuchs rifiutò considerandola puro ornamento, se non puro formalismo. Questo tentativo di analizzare ‘il teatro del futuro’, rapportandolo alla situazione attuale, per capire quanto sia necessaria la visione di Fuchs, oltre che il suo ostracismo nei confronti della letteratura e della narrativa che, oggi, abbondano sui nostri palcoscenici, vorrebbe dimostrare come, simili ricorsi, abbiano poco a che fare con l’essenza del teatro e con la sua stessa autonomia. Fuchs non nascondeva il suo disprezzo per il teatro convenzionale, che riteneva degradato, non amava quello intellettualistico, considerava fondamentale il ritorno alla ritualità, quella che sapeva far convivere la poesia con la danza, come accadeva nel teatro greco o in quello giapponese, per i quali, il movimento ritmico del corpo dell’attore, doveva svincolarsi da ogni dimensione coscienziale e tendere a una ‘magica euritmia’, a una sorta di trance, per andare in cerca della valenza catartica della messinscena. In fondo, diceva Fuchs, il dramma era nato dalla danza che prendeva quota nel suo movimento festoso e cerimoniale, nella capacità di fare rientrare la parola nella indicibilità del mistero. Per questa tipologia di teatro, era necessaria anche una nuova forma architettonica che egli realizzerà insieme a Litmann, con la divisione del palcoscenico in tre parti, formati da un proscenio, da un palco centrale e da un palco arretrato, in modo che lo spazio scenico risultasse suddiviso in tre paratie, con le due parti posteriori da utilizzare per veloci cambi di scena e per grandi scene di massa. Non servivano né graticce, né sottopalchi per macchinari, tutto doveva avere il segno dell’autenticità, senza nessuno effetto naturalistico che gli attori dovevano rifiutare a vantaggio di una interpretazione ritmica. Fuchs diceva: «Il teatro è, soprattutto, luce».

Il volume è preceduto da una introduzione di Eloisa Perone, studiosa del teatro Espressionista di cui, a suo avviso, Fuchs fu un anticipatore.

Mai morti

Circolano testi teatrali che valgono un manuale di storia per il modo in cui articolano la ricostruzione e il racconto il flusso caotico di azioni collettive di matrice ideologica. Se poi l’onda silenziosa del passato bagna le spiagge del nostro presente, l’incontro tra il Teatro e la Storia diventa una visione e uno strumento che aggiunge preziosi tasselli per arricchire la conoscenza e la decodificazione di un sistema perverso e aggressivo intorno al quale gravitano uomini di ieri e di oggi.

È il caso di Mai morti di Renato Sarti. Scritto all’inizio del 2000, poi migliorato e rifinito per la produzione del Teatro dell’Elfo nel 2002, è stato per molti anni il fiore all’occhiello del Teatro della Cooperativa. L’escamotage narrativo assunto da Sarti è un uomo vecchio, nella sua stanza che, sorseggiando whisky e assumendo medicine, anima un incredibile-credibile racconto autobiografico che inizia con una precisa domanda: «La morte per strage – banche, piazze, stazioni, piazze, treni – di poveri innocenti può forse arrestare il corso della storia e dei suoi mutamenti?», alludendo alle stragi del terrorismo fascista avvenute in Piazza Fontana di Brescia e alla stazione di Bologna. In merito il monologo di Sarti intende cercare, nel groviglio della storia, i fili primordiali della matassa della violenza e di certo odio contemporaneo.

Non a caso il protagonista è un ex ufficiale squadrista appartenente ai ‘Mai Morti’, nome di una delle più violente compagnie della Decima Mas, corpo militare indipendente che si unì all’esercito nazista dal 1943 al 1945 in opposizione alla Resistenza italiana, distinguendosi per azioni di truce terrorismo e macchiandosi di crimini di guerra e contro l’umanità.

Il suo è un delirante ma autentico monologo di violenza vissuta come naturale manifestazione di un meccanismo vorticoso in cui egli stesso si identifica e che intende tenere in vita. Per esempio ricorda una serata accomodato in platea al Piccolo Teatro di Milano non per parlare di spettacolo ma per rievocare le urla strazianti per le torture patite da parte degli oppositori del regime nelle celle che ora sono i camerini per gli attori. Oppure celebra, tra gratificazione e nostalgia, lo sterminio della comunità copta di Debrà Libanòs e i massacri nel campo di concentramento italiano di Danane. La conclusione del suo discorso è tanto coerente quanto segno di delirio criminale: «In Africa abbiamo ucciso quasi un milione di negri? Sicuro! C’è chi dice due. Non c’è acqua, figurarsi l’anagrafe… come si fa a calcolare? Facciamo uno».

Lo stesso atteggiamento ritorna quando si parla di eccidi di partigiani nel Canavese: «La maggioranza dei sopravvissuti alle torture veniva fucilata, come nella migliore tradizione della Decima, alle spalle».

Mai morti non finisce qui. Continua con l’aggiornamento del passato del protagonista al presente. Ecco quanto rivela: «Faccio parte del comitato promotore per un gruppo di cittadini dell’ordine» contro «negri, puttane, omosessuali, alcolizzati, drogati, spacciatori, ebrei, zingari, extracomunitari» e anche contro le onlus, «a quelle gli facciamo un culo quadro così… prima gli italiani, prima gli italiani!». Più chiaro e attuale di così…

Privo di retorica, sostenuto da un linguaggio efficace e diretto, Mai morti di Sarti assurge a mirabile esempio di vero teatro civile grazie ad un testo costruito sullo studio approfondito delle fonti storiche relative agli orribili fatti raccontati con lucidità e schiettezza e, soprattutto, consegnati a quella memoria che porta alla consapevolezza dell’orrore, allo smascheramento di scomode verità sempre nascoste. E Sarti e Bebo Storti che interpreta in monologo in scena ci fanno capire i tanti perché.

Collegamenti