Logbook

Approfondimenti, interviste, recensioni e cultura: il meglio dell’editoria e delle arti da leggere, guardare e ascoltare.

Il teatro di Totò, 1932-1946

Su Totò ci sono decine di libri (e di studi) che cercano di ricostruire l’immagine del grande comico napoletano sia dal punto di vista professionale che da quello umano e personale.

Il volume Il teatro di Totò, 1932-46 di Goffredo Fofi nella collana «I saggi del teatro» per Cue Press, invece, si focalizza sui testi usati dal grande artista negli spettacoli di varietà e rivista che lo vedevano protagonista di scenette e gags dal periodo fascista all’instaurarsi della Repubblica. Il maggior pregio di questo lavoro è proprio insito nel fatto che si rendono disponibili i ‘canovacci’ teatrali degli anni meno documentati dell’attività artistica del grande Principe De Curtis.

La pubblicazione, dopo un breve ma interessantissimo excursus sulla maschera di Totò, in cui si sottolinea che: « … al contrario dei due altri comici napoletani suoi contemporanei, Raffaele Viviani – cantore di una condizione umana sottoproletaria e contadina sfaccettata e complessa – ed Eduardo – cantore di una piccola ed infima borghesia prigioniera della sua logica familista – Totò non mirò al carattere del personaggio: scelse la maschera e nel suo teatro, sia quello scritto in prima persona che in quello di Michele Galdieri, non scese mai a patto con il carattere ed il personaggio… » (almeno nel teatro), si dedica ai testi delle scenette presentate grazie alle ricerche, fatte dall’autore, presso l’Archivio Centrale dello Stato facendo riferimento a quelli depositati, all’epoca, presso il Ministero della Cultura Popolare organo censorio autorizzativo per tutti gli spettacoli da mettersi in scena nel ventennio fascista.

Il libro infatti, in una meritevole ricostruzione ‘archivistica’, ripropone le scritture pensate per essere utilizzate dagli attori senza curarsi troppo del reale uso delle parole ‘fissate’ su carta (seppur quelle sarebbero dovute essere usate pena la cessazione delle repliche se non l’arresto) ma per creare delle situazioni da ‘costruire’ in scena basandosi sulle tecniche ‘improvvisatorie’ degli interpreti così come previsto della Commedia dell’arte e dei comici girovaghi.

C’è da dire che a Napoli l’amore per quel tipo di antiche arti sceniche e l’uso della maschera (grazie alla tante farse basate sulla figura di Pulcinella), sopravvisse ben oltre l’inizio dello scorso secolo anche a dispetto della ‘rivoluzione’ settecentesca goldoniana e quella precipuamente partenopea, ottocentesca, scarpettiana che cercò di curare la transizione di Pulcinella alla ‘società civile’ con la figura di Felice Sciosciammocca.

Nei tanti ‘canovacci’ presentati alla censura, infatti, frequenti sono i punti testuali ‘assenti’ sostituiti dalla voce ‘a soggetto’ o simili che indicano gags fisiche (ma anche – seppur più raramente – verbali) basate sulle capacità improvvisatorie di allungare a dismisura la situazione e, nel contempo, indispensabili per suscitare negli spettatori ilarità e applausi. Una comicità, come scrive lo stesso Goffredo Fofi, che Totò aveva costruito sul suo corpo disarticolato e su una maschera naturale in quanto: «Il suo volto già [aveva] (come quello di un Buster, un Fatty, di uno Stanlio […] ) gli elementi di irregolarità, di deformazione necessaria alla maschera…»

Questo accostamento fra vari attori suoi contemporanei risulta particolarmente interessante se si mettono a paragone i testi delle gags scritte da Totò per il teatro di varietà e per il mondo della rivista con Anacleto Francini, Guglielmo Inglese, Paolo Rampezzotti e, soprattutto, con Michele Galdieri (noto per aver scritto le parole di Munasterio ‘e Santa Chiara ed anche Ma l’amore no), con quelli ideati da Stanlio (alcune reperibili nel volume Stan Laurel, viaggio nel cosmo comico di Stanlio di John McCabe ed edito in Italia da Sagoma Editore).

L’opera, per organicità e per il periodo considerato, è meritoria non solo di essere letta da chiunque voglia conoscere o approfondire le tecniche artistiche e autoriali del grande Totò, ma anche da chi è interessato al teatro musicale italiano in genere (culminato con il grande filone della commedia musicale di Garinei e Giovannini), in quanto rende palese la lenta ma inesorabile transazione dei testi comici a partire dalle macchiette dal Café Chantant per passare alle gags ‘slegate’ dalla narrazione del teatro di varietà e terminare con quelle più organiche della rivista.

Collegamenti

Gli sposi di David Lescot

Gli sposi del titolo della commedia di David Lescot sono Nicolae Ceausescu e Elena Pitrescu, ossia l’ex presidente della Repubblica Socialista di Romania, in carica dal 1967 al 1989, e la moglie, la vera eminenza grigia del regime. Nel testo del drammaturgo francese – anche qualificato regista e musicista legato al prestigioso Théâtre de la Ville – i due personaggi assumono i nomi generici di LUI e di LEI e animano una sequenza di ventotto dialoghi che seguono il percorso storico della loro vicenda umana e politica.

Il linguaggio del testo modella battute scarne, essenziali, funzionali alla creazione di uno spinoso tappeto narrativo giocato sul rimbalzo continuo tra la dimensione pubblica della politica e la sfera delle relazioni private. Nella gestione del potere ricadono i capricci e le manie di una coppia mascherata, la cui azione produrrà il deragliamento drammatico della Romania socialista. La scrittura di Lescot lambisce le sponde del teatro civile, non esprime posizioni ideologiche: tesse un reticolato di immagini cariche di ferocia e di ironia dalle quali emergono i profili di due figure grottesche, a tratti sinistre e ordinarie, deboli e forti.

Aleggia il rimando allo shakespeariano Macbeth nelle dinamiche interpersonali caratterizzate dall’influenza di una donna determinata e capace di sottomettere il marito trasformandolo in invisibile-visibile burattino. Alla fine del loro percorso storico, culminato con la fucilazione di Timișoara, gli sposi diventano essi stessi inquietanti burattini della Storia.

Il racconto cronologico si enuclea da quando la coppia si è conosciuta all’inizio della militanza politica nel Partito Comunista, dalla presa del potere di Ceausescu alla morte. In mezzo ci sono quadri di grande forza narrativa che completano la cornice storica ricordando, per esempio, la Primavera di Praga del ’68, a proposito della quale LEI chiede: «Ti decidi o no? Lasci che l’alfiere si faccia mangiare dalla torre senza muovere un dito? Condanni pubblicamente i Russi o condanni vilmente i Cechi?»

Oppure, altrettanto emblematico è un passaggio del quadro 23. Siamo nel 1983.

LEI Allora, cos’è il socialismo?

LUI Non lo so.

LEI È una stanza nera nella quale bisogna cercare un gatto nero.

LUI Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! È veramente buona! Ah! Ah! Ah!

LEI Ma no, non è finita. È in tre parti.

LUI Ah d’accordo.

LEI Seconda domanda: cos’è il socialismo multilateralmente sviluppato?

LUI Non lo so.

LEI È una stanza nera nella quale bisogna cercare un gatto nero.

LUI Non è finita ancora? Non c’è ancora da ridere? Ce n’è ancora una parte?

LEI Sì, ce ne manca una parte: che cos’è la Romania?

LUI Non lo so.

LEI È una stanza nera in cui tutti cercano un gatto nero anche se sanno benissimo che non sta là dentro.

LUI È finita?

LEI Sì.

LUI Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Sì bellissima! Ah! Ah! Ah!

Si arriva alle batture finali che culminano nel processo sommario e nella fucilazione de Gli sposi che, dice la didascalia, «rimangono morti per un po’ di tempo, poi si rialzano» e, come due fantasmi, si interrogano su dove possano essere sepolti i loro corpi.

Finalista del Premio Ubu 2019 come migliore spettacolo straniero, il testo di Lescot è stato allestito nel 2018 da Elvira Frosini e Daniele Timpano, ai quali compete la cura e la bella postfazione di questo volume pubblicato dall’intraprendente Cue Press, che si completa con l’introduzione di Attilio Scarpellini, anche autore della traduzione di questa intrigante a appassionante commedia inedita per il lettore italiano.

Collegamenti

Una vita per il teatro del critico De Monticelli. Testimoniò l’evolversi dell’attore: dall’istrionismo all’avvento del regista

La ristampa di un libro come L’Attore, di Roberto De Monticelli (1919-1987), da parte di Cue Press, è uno stimolo, molto allettante, per ritornare a parlare di una figura controversa, ma necessaria, per fare teatro. Il libro uscì nel 1988, con prefazione di Odoardo Bertani, presso Garzanti. O oggi esce, aggiornato, con l’introduzione del figlio Guido, attore e regista, che ripercorre le tappe di chi concepì la critica, non solo come una professione, ma come una missione, iniziata negli anni Trenta, quando, ragazzino, si aggirava tra i camerini che sapevano di cipria e di muffa, seguendo il lavoro dei propri genitori attori, ultimata verso la fine degli anni Ottanta, quando, critico affermato, ritorna più volte sul luogo del delitto, ovvero sulla figura dell’attore, del suo percorso lungo e faticoso e delle sue trasformazioni tra il primo e il secondo dopoguerra.

De Monticelli era un critico sempre insoddisfatto, anche quando il teatro viveva un suo momento di splendore, dopo l’avvento degli Stabili. Se gli andava bene il teatro di regia, non gli andava bene il pubblico, quello degli anni Sessanta, del miracolo economico, un pubblico da parata, poco aggiornato, di tradizione borghese, indifferente a quel che di nuovo accadeva sulla scena, un pubblico che arrivava con macchinoni da dove uscivano donne impellicciate e ingioiellate che andavano a vedere le ‘prime’ della Morelli-Stoppa, della Proclemer-Albertazzi, della Falk-Valli-De Lullo o del mattatore Gassman, per fare sfoggio di sé, un pubblico industrial-mercantile, oltre che di professionisti che giocavano in Borsa. Eppure qualcosa si muoveva dato che, al Piccolo Teatro, era possibile ravvisarne un altro più impegnato, più intelligente, più aggiornato, capace di seguire i dettami di una critica che voleva essere una ‘guida’ diversa da quella che spesso si mostrava assurdamente encomiastica.

Questo pubblico è stato testimone dell’evolversi della figura dell’attore e dei suoi stili, da quelli naturalistici e mimetici, di una volta, a quelli che si adeguavano alle esigenze della regia critica, magari rinunziando alla propria creatività istrionesca, consapevoli di far parte di un progetto interpretativo comune, adattandosi, pertanto, alla forza maieutica di registi come Visconti, Costa, Strehler, De Lullo, Enriquez, Castri, Missiroli, fino a perdere una parte della propria identità, con il bisogno, successivamente, di recuperarla, quando, dopo il 1968, con l’avvento della seconda avanguardia, l’attore scopre il potere del corpo e del gesto, tipico della generazione degli anni Settanta, oltre che la necessità di ridurre al minimo il valore della parola, affidandosi alla espressività proveniente da discipline diverse, preferendo il significante al significato.

Il nuovo attore non è più quello del palcoscenico, bensì quello delle cooperative che preferisce portare il suo lavoro nei quartieri, nelle fabbriche, nelle strade, negli spazi anonimi di vecchi cinema abbandonati, o quello delle cantine che, proprio fuori dagli spazi organici, ritrova una nuova dimensione di sé. Direi che, in tutte le epoche di crisi e di trasformazioni sociali, si assiste all’alternanza tra attore di tradizione e attore di innovazione, tra attore che recita e attore che diventa animatore sociale, se non politico, generando quella confusione che si è estesa fino ai giorni nostri.

In questi momenti di trapasso, l’attore prende consapevolezza del mutamento della propria professionalità, meno propensa a rincorrere l’artisticità, più attenta a teatralizzare la vita, piuttosto che recitarla, il cui vero significato occorre ricercarlo altrove. Anche l’attore di oggi sta vivendo questo travaglio, che sa di filo spezzato, di crisi d’identità, dovuta, in particolare, al modificarsi degli arnesi del mestiere.

De Monticelli l’aveva individuato negli anni Settanta, anche se, un decennio dopo, nel 1982, sulle pagine del «Corriere della sera», pur con il suo solito scetticismo, riporta al centro della scena la figura dell’attore ‘guida’, non più ‘santo’, non più di strada, bensì l’attore reclamato a forza dal pubblico, stanco della non professionalità, della frammentazione, che vuole essere catturato dal suo istrionismo, che chiede garanzie e sicurezze.

De Monticelli avverte dei rischi, in questa volontà di recupero, dovuti all’attenuarsi del magistero registico e alla necessità di un giusto equilibrio tra teatro d’attore e teatro di regia.

Questo libro va consigliato alla nuova generazione, quella del terzo millennio, che ha scelto di fare teatro, quella che ha smarrito la potenza della professionalità, con un enorme costo da pagare, soprattutto, quando volere essere ‘diverso’ è conseguenza di limitazioni e di inconvenienze. Ma ancora più necessario per chi, in questo momento, vivendo, orfano del teatro, si trova in scena alquanto solo e smarrito.

Ho sintetizzato lo spirito del libro, dove, però, è possibile trovare una galleria di ritratti dedicati agli attori di ieri e di oggi, quelli della generazione di De Monticelli che ha seguito, con spirito missionario, fino al giorno della sua morte.

Collegamenti

Robert Musil, l’ingegnere del teatro

Della Kakania fa parte la Padania e Musil è dunque conterraneo di Gadda: due ingegneri con più genio che ingegno, per loro e nostra fortuna. Quand’ero regista pischello all’esordio, dopo aver debuttato come autore precoce, avevo già in mente di mettere in scena Vinzenz e l’amica degli uomini importanti. L’eroticissima Escort per uomini importanti, come intendo titolare la mia versione in progress della farsa in tre atti, rappresentata per la prima volta a Berlino nel 1923, è la storia di Alpha, efebica femmina alpha, e dei suoi ‘amici’ e corteggiatori. Ci sto mettendo una vita e una carriera intera a riuscire a metterla in scena e presto, spero, ce la farò. Ma voi leggete e precedetemi se potete. La finis Austriae ha prodotto una grande civiltà in Jugendstil, al tramonto dell’Occidente potrebbe seguire un’alba rinascente (un pop Rinascimento da grandi magazzini?). Dipende dalle fonti a cui ci si abbevera: antidoto ai fanatismi, I fanatici, altro capolavoro teatrale dell’autore della fondamentale opera aperta L’uomo senza qualità, è un gran bel testo da studiare per sviluppare la Memoria, non da imparare a memoria, con le sue dinamiche interpersonali giocate sul senso dell’adulterio. Viceversa, Vinzenz è opportunità di sviluppo di ruoli brillanti dal retrogusto amarissimo, in serrato confronto della protagonista femminile con ruoli maschili prototipi della miglior commedia all’italiana. Particolare significativo di questa raccolta, che vi consiglio vivamente, è la pubblicazione, insieme ai due copioni fin qui citati, di Preludio al mélodrame. Lo Zodiaco (1920), primo lavoro pubblicato da Robert Musil (1880-1942). Buon teatro non mente, lettori!

C’era una volta il dramma. Poi si frantumò in un ‘pastiche’ fatto di tutte le arti possibili e con testi reinventati in scena

Negli anni Sessanta, in molti ci siamo formati su una serie di testi saggistici, diventati veri e propri punti di riferimento per integrare la nostra formazione di stampo storicistico. Si tratta di: Teoria del dramma moderno di Peter Szondi (1962), Scritti teatrali di Bertolt Brecht (1962), Morte della tragedia di George Steiner (1965), ai quali aggiungerei, anche se pubblicato alcuni anni dopo, Introduzione al dramma di Von Balthasar (1978), la cui visione spirituale era ben diversa da quella marxista degli autori citati, ma che vengono ripescati da Jean-Pierre Sarrazac e da un Gruppo di Ricerca dell’Università Tre di Parigi che, nel volume pubblicato da Cue Press, Lessico del dramma moderno e contemporaneo, a cura di Davide Carnevali, con contributi di Marco Consolini e Gerardo Guccini, ritornano sull’argomento per capire come si sia sviluppata la crisi del dramma fino alla concezione del Post-drammatico teorizzata da Lehmann.

Se, per Szondi, la crisi del dramma era conseguenza degli assetti sociali che avevano portato al concetto di epicizzazione e, pertanto, a un disaccordo tra l’universo soggettivo e quello oggettivo, posizione ben diversa da quella di Von Balthasar che la individuava in un nuovo assetto spirituale, per Sarrazac, il concetto di crisi andava esteso a: «una crisi senza fine, senza soluzione, senza un orizzonte prestabilito», profetizzando quanto sta accadendo ai giorni nostri, caratterizzati da punti di fuga sempre imprevedibili.

Per arrivare a simili considerazioni, Sarrazac parte dall’analisi dell’uomo e del personaggio del XX secolo, da quello ‘psicologico’ ed ‘economico’ a quello ‘massificato’ e ‘separato’, evidenziandone la scissione che non riguarda più l’identità, ma l’estraneità che, a sua volta, porterà alla crisi della trama, ovvero della ‘fabula’, per aprire le porte a una drammaturgia fondata sulla crisi del dialogo, sulla frammentarietà e sulla materialità.

Il dramma, più che una rappresentazione, diventa un ‘materiale’ su cui lavorare attraverso un processo di assemblamento e di decostruzione. A sua volta, la crisi del dialogo, ha favorito la forma del monodramma che fa ricorso a incroci e ibridazioni di ogni tipo. C’è un altro punto da cui partire per andare oltre l’analisi di Szondi ed è quello del Teatro documento che ha il suo prototipo nell’Istruttoria (1965), di Peter Weiss, che utilizzava già materiali diversi, drammatizzati con l’uso del montaggio.

Insomma, il dramma non si presenta più nella sua organicità, ma attraverso collages apparentemente non omogenei, ma i cui punti di raccordo erano ben evidenti, benché l’azione teatrale si manifestasse in maniera discontinua, sia nelle tematiche che nella struttura compositiva, non più costruita sulla conflittualità, ma sulla tensione dovuta ai materiali che venivano presi dai documenti storici e dalla cronaca. Accadeva che la struttura del dramma venisse frantumata a vantaggio del pastiche e di corpi estranei, grazie alla combinazione di elementi diversissimi. Si trattava di un teatro fatto con detriti, con assemblaggi dove la teatralità cedeva il posto al ‘teatrocentrismo’, in cui il testo veniva reinventato direttamente sulla scena, non più luogo di trascrizioni, ma di interventi che utilizzavano tutte le arti possibili, grazie alle nuove tecnologie e all’uso delle videocamere. Il ‘teatrocentrismo’ vuol presentarsi come l’opposto della teatralità ritenuta un genere fatto di enfasi, di autocelebrazione, di narcisismi e di convenzionalismi.

Il Lessico, che dà il titolo al volume, è formato da ben 57 lemmi elencati in forma alfabetica, si va da Azione a Voce, passando attraverso una serie di contributi di 24 personalità del mondo dello spettacolo, quasi tutti docenti universitari. Gli interventi di Consolini e di Guccini aggiungono un loro tracciato teorico a quello indicato da Sarrazac.

Collegamenti

Chi è di scena? Totò

Antonio De Curtis, in un immaginario dialogo con la maschera Totò, le fa dire: «‘Vedrai che il pubblico alla fine ci vorrà bene, perché gli faremo patire un sacco di piacere’. Disse proprio il verbo patire, quel buffone, ignorantissimo di filosofia come tutte le maschere, ma armatissimo di esperienze preziose, cioè a dire ricco di guai, di beffe subite, di appetito arretrato, esperienze che servono alla legge del contrasto comico. In fondo senza la miseria e le disgrazie non esisterebbe Pulcinella».

E altrove il principe De Curtis spiega che «quella maschera con la bombetta e i calzoni larghi» è «la rappresentazione comica di un certo piccolo borghese italiano, timido, aggressivo, pauroso e alla fine ridicolo».

Goffredo Fofi – curatore del volume Il teatro di Totò. 1932-’46, appena uscito per i tipi della Cue Press di Mattia Visani – colloca queste citazioni in posizione fortemente icastica, all’inizio della sua densa introduzione. E giustamente le considera come un riscontro probante dell’argomento centrale della propria analisi: «Sociologicamente Totò è a cavallo tra l’esperienza sottoproletaria e quella piccolo-borghese, tra le quali, com’è noto a chi conosce Napoli, gli elementi di somiglianza sono fortissimi, e fortissimo è il tentativo piccolo-borghese di negarli per distinguersi dalla insicurezza della prima. Ne derivano due tipi diversi di aggressività: quella di chi da una condizione di precarietà assoluta tende alla soddisfazione dei bisogni primari, e di conseguenza risponde solo alla morale del bisogno; e quella di chi sente perennemente minacciata la sua minimale sicurezza da forze oscure e generiche non mai precisamente definite (lo Stato, chi comanda, i ‘caporali’, gli ‘altri’».

Ecco, su questa dicotomia si fondò il teatro a cui diede vita Totò. E dunque non sto a sprecare parole sull’importanza del volume curato da Fofi: a colmare la lacuna che interessa la stragrande maggioranza degli spettatori, i quali conoscono solo il Totò dei film che vengono riproposti senza posa sugli schermi televisivi, ci offre un’ampia antologia degli sketch scritti o interpretati dal non meno straordinario Totò dell’avanspettacolo, del varietà e della rivista. E si tratta di testi che fino a ieri conoscevano solo gli studiosi, in quanto provenienti dall’Archivio Centrale di Stato, dove sono state recentemente depositate le buste contenenti la maggior parte dei copioni passati in censura al Ministero della Cultura Popolare negli anni del fascismo.

Certo, parliamo di testi che, in genere, consistono in semplici canovacci, destinati ad essere sviluppati dall’improvvisazione in scena; e che, per giunta, scontano il limite d’essere, per così dire, un’anima priva del corpo incomparabile a cui si riferì Eduardo De Filippo con la sua famosa definizione di Totò: «Creatura irreale che ha la facoltà di rompere, spezzettare e far cadere a terra i suoi gesti e raccoglierli poi per ricomporli di nuovo e assomigliare a tutti noi».

Faccio al riguardo un solo esempio, citando un passo dello sketch Il gagà e la signora compreso nella rivista di Michele Galdieri Quando meno te l’aspetti… (1940):

– Gagà: Signorinella pallida…

– Signora: Vi prego, giovanotto, son signora…

– Gagà: È meglio. Troverò la strada libera per starti accanto almeno un quarto d’ora…

– Signora: E sia… ma un nido tiepido vogliate offrire a questa capinera…

– Gagà: Ho qui la stanza con l’ingresso libero…

– Signora: La garsonnière, ossia… giovanottiera!

– Didascalia: Si apre il siparietto scoprendo una desolata camera mobiliata. Mobili sgangherati. Alla parete un quadro di Don Giovanni.

– Signora: Oh! Che schifezza…

– Gagà: Nel civettuolo nido dell’ebbrezza voi sognerete tanto accanto a me…

– Signora: Vorrei sognare… ma ogni tanto scrocchiano le molle del sommier….

Sì, niente di che. Ma, se è possibile, proviamo a immaginare che cosa diventavano queste innocue battutine quando a pronunciarle era il Gagà interpretato da Totò. Che per giunta aveva al fianco, nel ruolo della Signora, una certa Anna Magnani.

Tuttavia, anche nei semplici canovacci raccolti nel volume in questione è dato rintracciare l’inconfondibile e irresistibile tensione satirica e dissacratoria tipica di Totò. E qui di nuovo mi limito a un solo esempio, quello della rivisitazione del classico sketch napoletano ’A cammera affittata a tre compresa nel copione de La banda delle gialle curato da Paolo Rampezzotti (pseudonimo: Tramonti) e portato in scena dalla compagnia di Totò, nel 1933, all’Eliseo di Roma. Totò interpreta il personaggio di Mardocheo Stonatelli, direttore di banda. E quando un altro personaggio, Vermicelli, gli si presenta dichiarando sussiegoso: «Io sono avvocato», replica prontissimo: «E io sono una persona per bene. Vi affidano anche le cause?». E se l’altro lo informa che ha due figli, chiede provocatoriamente: «E sono vostri?». E se, infine, l’avvocato Vermicelli gli offre la sua assistenza legale, chiude il discorso con un drastico: «No, di guai ne ho passati abbastanza».

Peraltro, il volume curato da Fofi si rivela prezioso perché consente di farsi un’idea precisa del lavoro indefesso e accortamente strategico svolto dalla censura del regime. La quale, sempre per fare degli esempi, lascia correre il doppio senso gaglioffo ostentato dall’avvocato Vermicelli che risponde: «Arrangiatemi in qualche buco!» alla cameriera che gli ha detto: «Mi dispiace, l’albergo è tutto pieno…», ma interviene prontamente e pesantemente nel caso dello sketch Il fatto è successo a San Babila compreso ancora in Quando meno te l’aspetti…. Un tizio dice a Totò: «Radio Londra ha comunicato che stamani alcune squadre di fascisti requisivano e bruciavano le copie di un grande giornale… che pubblicava un articolo favorevole al nemico». E la censura di Mussolini corregge «fascisti» con «cittadini» ed elimina l’ultima parte della battuta: «che pubblicava un articolo favorevole al nemico». Così come, nel 1938, aveva messo le mani nel copione della rivista di Totò L’ultimo Tarzan, cancellando la battuta: «Capisco. Eravate un vero autarchico!» e arrivando persino a sostituire «Redipuglia» con «Redimorto».

Concludo. Il teatro di Totò riflette – e davvero non è l’ultimo dei suoi meriti – sul caso raro dell’attore che, smettendo d’essere un tramite neutro fra il testo scritto e il palcoscenico, quel testo è addirittura capace di riscriverlo: nel senso che, improvvisando come i comici dell’Arte, potenzia e rilancia il dettato dell’autore. E al riguardo mi torna in mente il Beniamino Maggio che, dopo essere stato anche lui fra i protagonisti eccelsi del teatro cosiddetto ‘leggero’, nel 1979 interpretò il personaggio del contrabbassista Ferdinando in un allestimento de La musica dei ciechi di Viviani intitolato La parabola dei fringuelli ciechi e diretto da Michele Del Grosso.

La potenza di quell’atto unico, fra i capolavori assoluti del teatro europeo, sta nel fatto che i suonatori ambulanti ciechi portati alla ribalta da Viviani parlano e si comportano, sempre, come se ci vedessero. Quando Ferdinando parla delle fotografie che fecero al suo matrimonio, il mandolinista Antonio gli domanda: «E comme venettero?». E se il Ferdinando di Viviani risponde: «E chi ‘o ssape?», il Ferdinando di Beniamino Maggio rispondeva: «Si viene â casa t’ ‘e ffaccio vede’».

Simona Scattina, Titina De Filippo. L’artefice magica

Figlia d’arte e sorella maggiore di Eduardo e Peppino, Titina De Filippo (1898-1963) è stata una delle grandi protagoniste del Novecento teatrale italiano e, in particolare, della fase iniziale del secolo, cruciale per la definizione di una nuova figura attoriale in bilico tra il perdurare della tradizione ottocentesca e il lento affermarsi della novità registica. Il volume che Simona Scattina le dedica, recentemente edito da Cue Press, ne delinea un vivido ritratto, strutturato per nuclei tematici. Grazie all’accurato scavo nel Fondo Carloni, Titina acquisisce finalmente uno spessore autonomo rispetto ai fratelli: ne viene fuori un’artista a tutto tondo, instancabilmente dedita a teatro, varietà, cinema e televisione, alla ricerca di una propria indipendenza espressiva, tanto da essere anche pittrice e autrice di collage. Se ne indaga il vasto repertorio ben oltre i noti personaggi eduardiani e la carriera puramente teatrale: «Titina è anello di quella catena di attrici del Novecento che non rinunciano ai loro bisogni d’arte e d’indipendenza pur accettando la direzione di un regista e che, votate alle metamorfosi, vivono esperienze teatrali e cinematografiche. Attrici consapevoli del ruolo difficile assunto nel momento in cui hanno deciso di tradurre scenicamente il presente preoccupandosi di rendere le loro ‘personagge’ creature di vita» (p. 13).

Il volume si apre con una ricostruzione del contesto culturale entro il quale si collocano gli esordi dell’attrice, che per la prima volta calca le tavole del palcoscenico all’età di sette anni, interpretando en travesti la parte di Peppeniello nella commedia Miseria e nobiltà di Scarpetta (personaggio che costituì, negli anni successivi, un banco di prova anche per i due fratelli). Successivamente la troviamo nel ruolo di prima attrice nella Compagnia d’arte napoletana, poi Città di Napoli, diretta da Francesco Corbinci finché il legame con i fratelli Eduardo e Peppino sfocia nella formazione del Teatro Umoristico. Scattina intreccia sapientemente il racconto della carriera di Titina con quello dei disagi della vita di attrice e le note difficoltà nel rapporto con i fratelli, che portarono a ripetute separazioni.

Una sezione del volume (Le donne di Titina) è poi dedicata ai principali ruoli femminili: gli inizi come sciantosa, il complesso personaggio di Donna Amalia di Napoli Milionaria e, ormai al culmine del successo, l’interpretazione di Filumena Marturano. La varietà dei registri attorici, drammatici e leggeri, denota la versatilità di una donna che è riuscita a incarnare, a prescindere dall’età anagrafica, il ruolo di figlia, moglie e madre, raccogliendo sempre ampi consensi di pubblico e critica. È poi affrontato il rapporto di Titina con il cinema («Lo schermo mi ha presentato Titina De Filippo»). Il legame con la settima arte, che qui trova – forse per la prima volta – una sistemazione critica, non è certo esperienza marginale per l’attrice: dal 1937 fino al 1959 appare in molti film e scrive tre sceneggiature. Immancabile la riflessione su Titina autrice (La ‘voce’ dei testi): a sua firma si registrano diciannove commedie, tre soggetti cinematografici e, inoltre, discorsi politici, poesie, lettere. Scrisse anche un’autobiografia, mai pubblicata per suo volere, che avrebbe dovuto intitolarsi Io, una dei tre. Nella successiva sezione (Trame d’autrice) si raccolgono delle brevi schede descrittive dei copioni scritti da Titina, nonché si fa il punto sui testi andati perduti. Infine, il ricco apparato di immagini e appunti autobiografici seleziona materiali relativi all’intero arco della carriera della De Filippo, facendo luce sui periodi meno noti del suo percorso artistico.

Attraverso l’esperienza di vita e di scena di Titina il saggio propone una riflessione più ampia sull’importante ruolo delle attrici nei meccanismi teatrali novecenteschi, sulla necessità espressiva dell’auto-narrazione e sulla complessità dell’essere una donna di spettacolo, riuscendo nell’intento di «coniugare il teatro con lo sguardo femminile che troppo spesso è stato tenuto ai margini negli studi di settore e nella memoria teatrale» (p. 8).

Collegamenti

Il teatro di carta: da Totò a Ronconi a Peter Brook, i libri che raccontano i grandi del palcoscenico

C’è un teatro che si rappresenta a qualunque ora, che acquista la parola tra le mura di casa, che dà libero ingresso ai suoi testi nelle librerie, e che permette di regalare cultura in questi giorni di festa. E’ il teatro di carta, fatto di volumi da sfogliare, e di voci da immaginare leggendo una trama di battute con storie, retroscena e lezioni umane e artistiche che le case editrici hanno convertito in spettacoli scritti o in spettacolari biografie. Per il libero accesso a un intreccio, a un modo di inscenare la vita, o per saperne di più di autori e attori, va solo assecondato il nostro fiuto per un tipo di teatro o di teatrante, e scelta l’opera pubblicata che ne è (adesso, ancora) lo specchio più fedele.

Ai cultori di Totò va segnalata senza esitazione l’uscita de Il teatro di Totò – 1932-46 di Goffredo Fofi, edito da Cue Press, un compendio del varietà, della farsa urbana e sottoproletaria, della satira (anche politica), delle radicali maschere, degli esilaranti sketch e della tradizione popolare napoletana cui il Principe De Curtis ricorse prima di diventare quello straordinario attore comico che il cinema ha tanto valorizzato e tramandato. Fu prima di tutto un grande mattatore della ribalta, questo campione della messa in burla di un ceto piccolo borghese italiano timido, aggressivo, pauroso e alla fine massimo interprete del ridicolo.

A un’altra fuoriclasse partenopea d’un genere che, nel suo caso, da umoristico si fece drammatico, la Cue Press riserva un dovuto omaggio con Titina De Filippo. L’artefice magica, autrice Simona Scattina: prima all’ombra di Scarpetta (il padre), poi in società coi fratelli più piccoli Eduardo e Peppino, la dimensione umana di Titina fu al servizio inizialmente di una scena caricaturale che poi tese alla complessità.

L’intero repertorio della violenta e poetica scrittura teatrale di Bernard-Marie Koltès, visionario di contenuti e rivoluzionario del linguaggio morto nel 1989 a soli 41 anni, autore che ha accostato Rimbaud a Marx, la filosofia alla politica, il Sud al Nord del mondo, l’uomo all’uomo, la disperazione al desiderio, e la vita al fine vita, è oggetto di una grande iniziativa editoriale di Arcadiateatro Libri che ha in cantiere una trilogia con tutto il Teatro di Koltès, di cui sono usciti i due primi volumi, contenenti ognuno cinque testi, tra cui l’inedito Storie morte del 1973.

Di un maestro vivente, di Peter Brook, Dino Audino Editore sta pubblicando titoli contenenti saggi, precetti, esperienze: il più recente è Il dettaglio è il segreto, con due scritti sull’artigianato teatrale, Sulla punta della lingua (2017) e Suonando a orecchio(2019), e in catalogo ci sono già altri tre libri, Tra due silenzi, Il punto in movimento e La qualità del perdono.

Per i tipi di Audino è da poco in libreria anche una raccolta di preziosi appunti di un docente illustre, Il quaderno delle lezioni di Luca Ronconi, a cura di Antonella Astolfi, collezione di materiali accumulati in una dozzina di anni da allievi della Scuola del Piccolo Teatro di Milano. E Audino propone anche il primo volume di Giochi per attori e non attori, una testimonianza teorico-metodologica di 50 anni di Teatro dell’Oppresso del brasiliano Augusto Boal.

Due compendi di testi pubblicati da Editoria&Spettacolo documentano tragedie simboliche dei nostri giorni: Drammi al presente di Marco Martinelli dove si recuperano Salmagundi e Rumore di acque, e Pagina zero di Lina Prosa, suddiviso in Ritratto di naufrago numero zero, Formula 1, Il buio sulle radici, Gorki del Friuli e Ulisse Artico.

E salutiamo con radicale rispetto l’uscita della prima parte d’un lavoro autobiografico d’un capofila della drammaturgia napoletana, Enzo Moscato, che dà alle stampe di Cronopio la prima sezione del piano della sua opera, Archeologia del sangue (1948-1961), dotandola di vicoli, plebee divinazioni e spigoloso argomentare.

Collegamenti

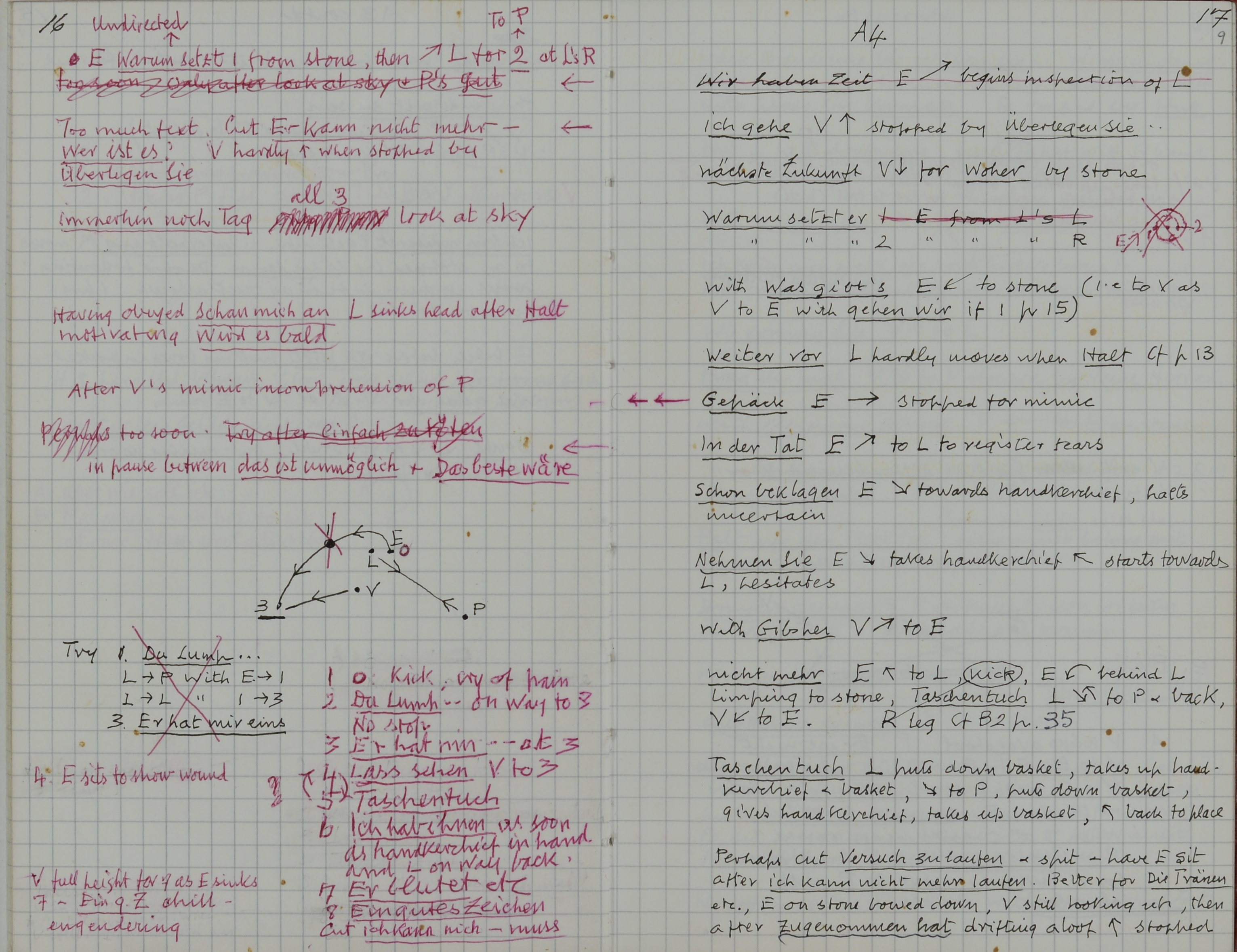

Aspettare Godot come vuole Beckett: i suoi Quaderni rivivono a Imola

Nata alla fine del 2012 per iniziativa di Mattia Visani, attore, critico e ultimo autore della Ubulibri di Franco Quadri, la Cue Press è una casa editrice digital first, che ha fatto cioè dell’innovazione digitale il suo punto di forza, interamente dedicata alle arti dello spettacolo: cinema, teatro, danza, performance. Ha sede a Imola, è stata ricoperta di premi, pubblica libri digitali e libri in forma cartacea on demand. Il catalogo è ormai molto ampio, quasi duecento titoli – molti memorabili – fra testi, saggi, classici, guide. Ma l’annuncio di oggi è che Cue Press pubblicherà per prima in Italia, tradotti in lingua italiana, i Notebooks di Samuel Beckett (1906-1989), i Quaderni di regia che testimoniano il lavoro dell’autore irlandese sui testi di Aspettando Godot, Finale di partita, L’ultimo nastro di Krapp e i Drammi brevi e la meticolosa precisione con la quale affrontava la loro messa in scena. On-line sono riprodotti due fogli a quadretti di piccolo formato, riempiti con una calligrafia ordinatissima che riporta battute e varianti di Finale di partita. Ma soprattutto indicazioni di regia, schemi che concatenano tra loro il suono delle battute, il movimento, i gesti e lo spazio. Beckett lo diresse nel 1967 allo Schiller Theater di Berlino Ovest e nel 1980 con il San Quentin Drama Workshop, nato all’interno delle mura del carcere californiano. Aspettare Samuel Beckett è un buon modo per lasciare il 2020. Primo perché Aspettando Godot è ormai un’espressione idiomatica in cui tutti, prima o poi, ci siamo immedesimati. Secondo, perché nei mesi scorsi più di talvolta ci si è sentiti insensati, sofferenti, scarnificati, incompresi e incomprensibili come certe figure beckettiane. Terzo perché i Quaderni di regia ci ricordano che il teatro è esperienza materiale, arte incarnata, lavoro collettivo. E non vediamo l’ora di tornare a vederlo: teatro a teatro, attore a spettatore.