Logbook

Approfondimenti, interviste, recensioni e cultura: il meglio dell’editoria e delle arti da leggere, guardare e ascoltare.

20 lezioni per conoscere Strehler

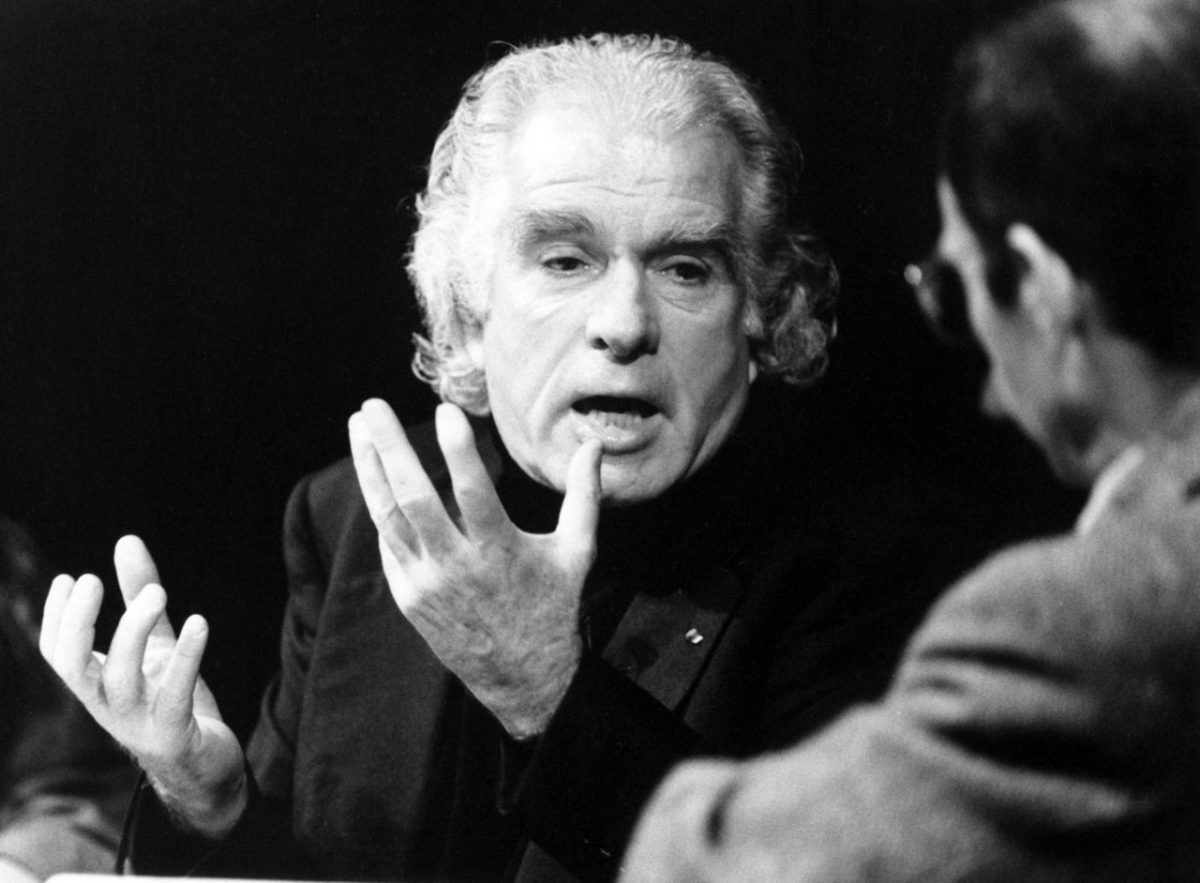

Triestino di nascita, milanese di adozione, Giorgio Strehler si avvicina al teatro molto giovane. Inizia la sua carriera come attore nell’immediato dopoguerra facendo importanti esperienze con grossi nomi della scena del tempo. Nel 1945, a soli ventiquattro anni, avvia la sua attività di regista e nel 1947, insieme all’amico Paolo Grassi, superando non poche difficoltà, fonda il Piccolo Teatro di Milano.

Strehler e Grassi lottarono a lungo perché il teatro fosse riconosciuto come un servizio pubblico. Qualcosa che corrispondesse a una necessità collettiva e, in quanto tale, richiedesse a pieno titolo il coinvolgimento delle Istituzioni. Grazie alla tenacia dei due fondatori il Piccolo divenne in breve il primo teatro stabile italiano. Fu l’inizio di un radicale mutamento del sistema teatrale nazionale fino ad allora legato principalmente alle compagnie di giro e alla guida del «capocomico». Quest’ultimo fu sostituito dalla figura del regista, già ampiamente diffusa nel resto d’Europa, ma che fino ad allora, per vari motivi, aveva stentato ad affermarsi in Italia. Fu un momento di svolta epocale.

Alberto Bentoglio con questo ricco e documentatissimo volume, 20 lezioni su Giorgio Strehler, edito dalla valorosa Cue Press (pp. 394 – € 42,99) ripercorre la vicenda umana e artistica del grande regista dedicando ogni capitolo-lezione a un determinato periodo della sua vita e analizzandone minuziosamente eventi e messe in scena. Offrendo, così, un quadro storico-critico completo ed esaustivo di un’esperienza artistica fondamentale, durata circa mezzo secolo.

Il testo nasce da un reale ciclo di lezioni tenute da Alberto Bentoglio, ordinario di Storia del Teatro all’Università Statale di Milano. Lezioni che, dopo il confronto con gli studenti, ha arricchito e rielaborato per la pubblicazione in volume. Avvalendosi anche di preziosi materiali, in parte inediti, resi disponibili dall’Archivio Storico del Piccolo. E dove non mancano accenni e riferimenti a un contesto più ampio. Perché il teatro non è un «mondo a parte», e con Strehler, il Piccolo e la nascita del teatro pubblico diventa ancora di più elemento integrante della nostra storia civile, politica e sociale.

Premio Hystrio, giovani da 30 anni

Il volume Premio Hystrio, giovani da 30 anni pubblicato da Cue Press non è solo un album dei ricordi dedicato alla ricorrenza della trentesima edizione della prestigiosa manifestazione nata nel 1989 come Premio Europa per il Teatro con sede a Montegrotto Terme grazie alla lungimiranza di Ugo Ronfani, fondatore e direttore della rivista «Hystrio» dal 1988 al 1998; successivamente ribattezzato in Premio Hystrio nel 1999 e coordinato dalla Cannella, il progetto si trasferisce a Milano, prima al Teatro Litta, poi al Patenti e dal 2010 all’Elfo Puccini. Dalla lettura della precisa e colorita ricostruzione storica proposta in apertura di volume da Claudia Cannella – attuale direttrice della rivista «Hystrio» –impreziosita da aneddoti e curiosità, e dalla scorsa dei nomi dei tanti premiati – attori, registi, drammaturghi – emerge uno spaccato degli orientamenti, gusti e percorsi artistici del teatro italiano degli ultimi trent’anni.

È quanto emerge dai vari contributi pubblicati in questo scorrevole e accattivante volume miscellaneo.

In ambito attoriale, spiega Giuseppe Liotta, si è passati dal mattatore di tradizione al performer con il suo approccio destrutturato alla partitura testuale come, in parallelo e di riflesso, anche la regia declina variegati linguaggi scenici, dall’ermeneutica al visionario, secondo quanto emerge dal contributo di Sara Chiappori.

A questa concatenazione di trasformazioni partecipa anche la drammaturgia attraverso la crescita di filoni espressivi che Diego Vincenti riconosce soprattutto nel Teatro di Narrazione, nelle contaminazioni della parola poetica e nella frammentazione del corpo testuale propria del teatro postdrammatico. Sono molti gli attori under trenta, e lo ricorda puntualmente Laura Bevione, per i quali la vittoria del Premio Hystrio è stata un vero e proprio trampolino di lancio; discorso analogo vale anche per gli autori under 35, quali emergono dallo scritto di Ilaria Angelone.

Oltre a questi pregevoli interventi, tanto brevi quanto incisivi per completezza di informazione e spunti culturali, il libro di Cue Press presenta un ricchissimo e assai documentato apparato fotografico che diventa articolato racconto attraverso le immagini dei primi trent’anni di attività della manifestazione, che via via ha saputo ritagliarsi un ampio spazio di credibilità e notorietà nel panorama italiano, tanto da proiettarsi nel futuro con un progetto ambizioso e complesso. Annunciano Angelone e Cannella: «A partire dal 2022 vogliamo realizzare un sogno che ci frulla in testa da qualche anno: un Hystrio festival interamente dedicato al teatro under 35 […], vorremmo selezionale e proporre i migliori spettacoli di giovani compagnie, leggere pubblicamente copioni di giovani autori, organizzare masterclass per giovani operatori, critici e addetti stampa».

Collegamenti

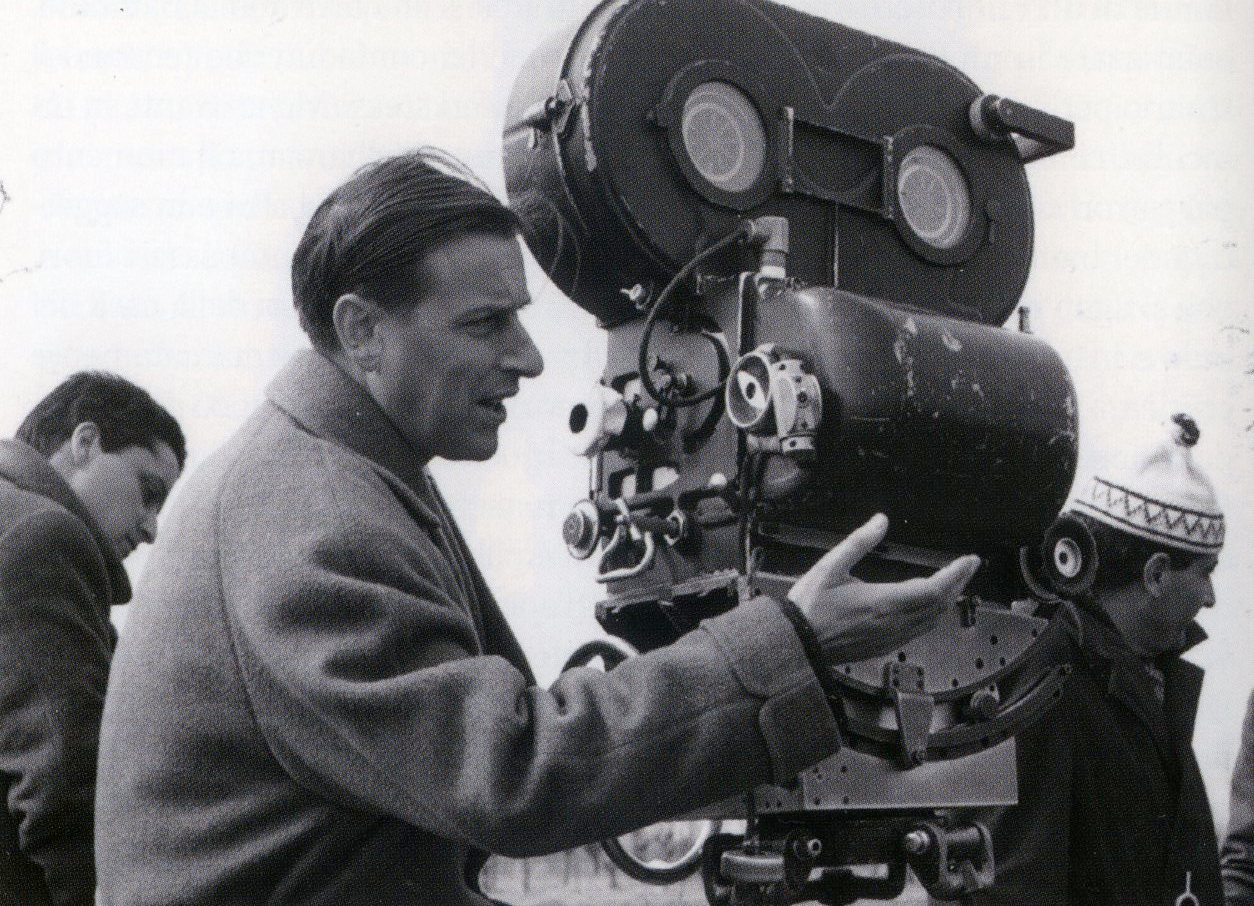

Gettare il proprio corpo nella lotta. I teatri di Pasolini a cura di Stefano Casi

I teatri di Pasolini di Stefano Casi – giornalista, ricercatore indipendente e direttore di Teatri di Vita a Bologna –, edito da Cue Press nel 2019, è una nuova versione, riveduta e integrata, dell’omonimo testo pubblicato da Ubulibri nel 2005, premiato dall’Associazione Nazionale Critici di Teatro.

In uno studio dettagliato e minuzioso, arricchito da un foltissimo apparato di note, l’autore ripercorre l’intera produzione teatrale pasoliniana, ponendola in relazione con le peculiari condizioni storico-politiche e culturali da cui scaturisce, per ribaltare un assunto ancora radicato nella critica: quello della «marginalità» del teatro di Pasolini all’interno della sua opera e della sua «non-teatralità».

L’introduzione di Luca Ronconi – che ben due volte ha messo in scena Calderón (1978 e 1993), oltre che Affabulazione (1993) e Pilade (1993) – e il capitolo conclusivo (aggiornato al 2019) dedicato agli allestimenti ispirati alla drammaturgia pasoliniana basterebbero per testimoniare una fortuna e una varietà di approcci registici senza precedenti.

È la stessa modalità di riflessione pasoliniana – seguendo l’interpretazione di Casi – a connotarsi «teatralmente»: l’idea di un «nuovo teatro», in continua evoluzione, fuoriesce infatti dai cardini della scrittura drammaturgica per attraversare tutti i generi e rendere lo stesso cinema «uno spazio di colonizzazione dell’ispirazione teatrale». Di qui, il termine declinato al plurale nel titolo: sono infatti molteplici e frastagliate le direzioni in cui si articola la concezione della teatralità di Pasolini.

All’interno di questo pensiero «magmatico» è possibile però rintracciare degli elementi di continuità: sin dall’esordio a soli quindici anni con La sua gloria (1938) e poi con I Turcs tal Friúl (1944), infatti, la scena teatrale si offre a Pasolini come «spazio lancinante e doloroso, estremo e rischioso, di un’autobiografia per interposte personae, in cui potersi rispecchiare e poter confessare sé e i propri turbamenti, ma anche i propri slanci di impegno nella vita pubblica». È il tema della «Diversità» – autobiograficamente declinata in termini erotici e politici – a costituire il centro della scrittura teatrale pasoliniana: una diversità che viene marcata nei confronti della società degli anni Sessanta – avvertita come sempre più consumistica e conformistica – e che conduce inevitabilmente i personaggi che la incarnano a un esito tragico.

Negli anni di emergenza del nuovo teatro – della sperimentazione di Carmelo Bene, del Living Theatre, di Jerzy Grotowski e poi di Eugenio Barba, Joseph Chaikin e Tadeusz Kantor – Pasolini offre il suo contributo più maturo alla drammaturgia a lui contemporanea scegliendo la forma antica e «inattuale» della tragedia in versi: quelle scritte dall’intellettuale nel 1966 – Orgia, Affabulazione, Pilade, Bestia da stile, Porcile e Calderón – sono «tragedie borghesi» in maniera pregnante, perché tragica è la condizione della borghesia rappresentata e borghese è la stessa platea a cui Pasolini decide di rivolgersi.

Tendendo all’abbattimento della quarta parete, l’intellettuale ricerca per il suo teatro un pubblico «del tutto attivo, da coinvolgere e sconvolgere», e – prendendo a modello l’interpretazione foucaultiana del quadro di Velázquez Las meninas – mira a «risucchiare» gli spettatori all’interno della stessa scena, perché siano portati a riconoscersi nella rappresentazione, ad abitarla e a interpretarla.

Nonostante il teatro di Pasolini sia un «teatro di Parola» – così come definito nel suo scritto programmatico Manifesto per un nuovo teatro (1968) – Stefano Casi insiste sulla rilevanza della dimensione corporea all’interno della sua drammaturgia.

È interessante notare come sia proprio la sofferenza corporea – un attacco di ulcera che impone a Pasolini una lunga convalescenza – a essere all’origine della scrittura delle tragedie, quasi che «la sconfitta del corpo invochi una parola nuova per esprimersi». Il complesso rapporto tra corpo e parola nella produzione teatrale pasoliniana viene allora illuminato dallo studioso alla luce di uno slogan – mutuato da un canto di contestazione dei neri americani – che proprio nel 1966 Pasolini sceglie per richiamare anche il contesto italiano a un rinnovato impegno intellettuale e politico: «Bisogna gettare il proprio corpo nella lotta».

L’esposizione del proprio corpo equivale però per Pasolini a un’esposizione prima di tutto intellettuale, perché «il corpo dell’intellettuale è la sua opera. È un corpo-corpus. È la fisicità della creazione e delle parole». Se i veri personaggi del suo teatro sono le «idee», i corpi dei suoi protagonisti – che soffrono, si contorcono e soprattutto danno «scandalo» – le incarnano e le rendono «azione» sulla scena.

Alla pari dei suoi protagonisti, Pasolini – che negli ultimi mesi della sua vita si presterà a performance di body art come quelle di Fabio Mauri, o ai ritratti «scandalosi» di Dino Pedriali – verrà trovato senza vita la notte tra il primo e il 2 novembre 1975 all’Idroscalo di Ostia: anche dopo la sua morte, il suo corpo straziato – punto di convergenza tra realtà e teatro – rimarrà una tangibile «testimonianza soggettiva della tragedia e atto d’accusa nei confronti dell’omologazione normalizzatrice, sotto un inatteso segno cristologico».

«Contro la borghesia, l’unica dimensione umana possibile rimasta, dopo il tramonto delle classi e delle ideologie, è il corpo-corpus, arma dell’intellettuale destinata a non dare tregua al nuovo orrore dell’impero borghese: per Pasolini è la dichiarazione di guerra per un attacco ormai senza più remore, in cui decide di porsi al centro della scena con il suo corpo virtuale, le sue parole e le sue immagini destinate – da oggi – a essere scandalo, non più incidentalmente ma programmaticamente. Il punto per Pasolini diventa adesso essere il proprio esprimersi. Parlare le cose e vivere le parole.

Il concetto del ‘corpo nella lotta’, mutuato dalla controcultura americana nei mesi della scrittura delle tragedie, ha inequivocabili connotati teatrali. Nel momento in cui Pasolini dichiara di volersi esprimere solo attraverso la vita, smussa l’affermazione precisando di volersi esprimere ‘con gli esempi’. E se l’azione è la poesia, lo è in quanto comunicabile e comunicata, cioè in quanto azione che comunica un’azione: messinscena. […] Non è l’azione che si fa poesia, ma è la poesia che si fa azione. E la poesia che si fa azione è prima di tutto teatro, spazio che consente di gettare fisicamente il corpo nella lotta, metafora ideale del corpo nella scena. E il corpo di Pasolini, moltiplicato sulla sua scena, è quello dei suoi personaggi: di Jan che si masturba sulle rive del fiume, del Padre che si avventa col pugnale per uccidere il Figlio, dell’Uomo che tortura la Donna e la Ragazza e poi si impicca travestito…

Le tragedie di Pasolini sono sequenze di corpi in lotta con sé stessi e con le parole che ne succhiano i confini fisici come nei quadri di Bacon, piegando e piagando corpi gettati sulla scena, dove si consuma la lotta feroce fra il sé e le parole. ‘Il teatro diventa anche il luogo in cui la parola combatte con il corpo, lo espone ma nello stesso tempo lo dichiara tragicamente irrecuperabile’.»

Collegamenti

Bando StartUp Innovative

Il Bando Startup (fase consolidamento), promosso dalla Regione Emilia Romagna e finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (Por Fesr 2014-20), fornisce sostegno finanziario e strategico alle imprese innovative già costituite, con l’obiettivo di favorirne la crescita, la solidità e la competitività sui mercati nazionali e internazionali.

Grazie a contributi a fondo perduto e servizi di affiancamento manageriale, le imprese possono potenziare la ricerca e l’innovazione, ampliare il proprio organico, rafforzare le competenze e accedere a nuove opportunità di business.

Secondo la commissione Cue Press, la migliore startup culturale della regione Emilia Romagna trae particolare vantaggio da tale strumento, confermando così l’impegno regionale per uno sviluppo imprenditoriale solido e orientato a valorizzare il talento, la creatività e la cultura.

Akropolis

Akropolis di Stanisław Wyspiański è noto per la messinscena laboratoriale realizzata da Jerzy Grotowski nel 1962, che aveva trasformato l’originale carattere storico-agiografico del dramma in una performance capace di ricreare l’atmosfera del campo di concentramento di Auschwitz attraverso una serie di azioni fisiche dal ritmo variabile culminate nell’entrata dei personaggi nei forni crematori costruiti da loro stessi nel corso dello spettacolo. L’ambientazione è pretestuosa: il regista polacco intendeva trasferire «in un lager tutti i miti che rappresentano la civiltà europea» e, di riflesso, intendere Auschwitz come luogo emblematico del «giudizio» sui valori occidentali. È quanto sostiene Darisz Kosiński nella postfazion Il lager come punto zero del teatro. Akropolis di Jerzy Grotowski pubblicata in questo prezioso volume edito da Cue Press che presenta per la prima volta la traduzione italiana del testo di Wyspiański.

Scritto fra il 1903 e il 1904, Akropolis è un complesso dramma in versi visionari e marcatamente simbolici in cui si intrecciano e si rincorrono materiali attinti dalla cultura classica greco-romana, ebraica, polacca. Il contesto narrativo è localizzato nella collina del Wawel di Cracovia, il principale sacrario della memoria nazionale e residenza dei re polacchi, dove si animano surreali dialoghi tra statue e dipinti della cattedrale della città, in cui solitamente occupano posizioni poco visibili al visitatore oppure sono strati rimossi e trasferiti altrove.

Questi antimodelli, privi di spirito patriottico, creano un cortocircuito tra passato e presente, tra civiltà e culture diverse. Così, nel secondo atto Cracovia e Troia si fondono nel dialogo amoroso tra Paride e Elena, e nell’ostinazione di Ettore a combattere per la gloria; il terzo atto è incentrato sulla storia biblica di Giacobbe; il quarto, come il primo, si svolge all’interno della cattedrale è si consuma intorno alla figura di Davide, il «re cantore», e al Salvatore, in una prospettiva poetica di sintesi religiosa.

In questo tappeto di sequenze narrative si annodano i fili di un disegno unitario declinato nel fantasmagorico e, soprattutto, finalizzato al recupero sincrono di tutta «la Storia della cultura, sacra e profana, biblica e pagana, antica e contemporanea, polacca e universale», secondo quanto scrive Andrea Ceccherelli nella corposa introduzione Per leggere (e capire) Akropolis che, oltre ad essere uno strumento di lettura fondamentale per addentrarsi nell’universo intellettuale del drammaturgo e pittore polacco, offre una chiave di lettura di Akropolis modernamente accattivante: «Poiché il ‘teatro enorme’ di Wyspiański nasce da un’immaginazione quasi cinematografica, che unisce luoghi, persone, cose, tempi in un insieme in movimento che la Decima Musa […] potrebbe realizzare in modo efficace, chissà che Akropolis, le cui qualità cinematografiche erano già state notale dal regista Teofil Trzciński, che l’aveva messa in scena nel 1923, non possa un giorno farne una sceneggiatura intrigante anche per un film d’animazione, realizzato naturalmente al computer.»

Collegamenti

Sul confine fra visibile e invisibile: una riflessione a due voci sulla luce in scena

Gli studi teatrali – gli studi intorno e dentro ai fenomeni teatrali – sono talvolta sorprendenti per il modo in cui affrontano l’eterno paradosso: parlare di un’arte viva irriducibile alla parola, fermare sulla carta una pratica effimera. Quando sanno inventare modi diversi di guardare a quei fenomeni, di attraversare il campo teatrale, sperimentando ibridazioni metodologiche e incroci interdisciplinari, possono aprire prospettive inconsuete, afferrare almeno un lembo di quel complesso tessuto ineffabile che chiamiamo scena. Di questa natura è Dire luce di Cristina Grazioli e Pasquale Mari (Cue Press 2021), un libro tanto più sorprendente e paradossale perché fra tutti i linguaggi e le tecniche dell’arte scenica sceglie di confrontarsi con quello più impalpabile e sfuggente: la luce. Un paradosso assunto fin dal titolo, quel «dire luce» preso in prestito da María Zambrano che dichiara e accoglie la sfida alla quale sono chiamate le parole di fronte alla luce, al suo manifestarsi, al suo potere di rivelare e nascondere, creare e spegnere, spegnersi.

Così all’attenzione per la sua dimensione espressiva ed estetica, sempre intrecciata con le implicazioni tecniche e con la magia della sua arte segreta, si accompagna un’affascinante riflessione su una proprietà intrinseca della luce: «la difficoltà a esprimerla», come scrive Grazioli, «a renderla oggetto di un discorso, sia esso operativo o teorico». Una riflessione sulla luce, dunque, portata ai limiti del linguaggio disciplinare – disciplinato – e che pone interrogativi anche di natura epistemologica. Di più: questa riflessione a due voci si spinge – ci sospinge – oltre le questioni della luce in scena e oltre l’esperienza quotidiana della luce nel mondo esteriore, perché rinvia inevitabilmente, anche al di là delle intenzioni degli autori, al significato della luce nella dimensione della verticalità. Nel senso della possibile esperienza della luce interiore – il sogno, la visione, la meditazione – e, nello stesso movimento, di una tensione alla trascendenza, dato che, come scrive Zambrano: «La luce ha la caratteristica di giungere sull’essere umano come se scendesse a fargli visita, o gli venisse inviata. Ed è impossibile vedere una luce, o vedere una certa luce, senza mettersi a cercare la sua fonte; e dire fonte è dire centro, unità» (M. Zambrano, Dire luce. Scritti sulla pittura, Rizzoli 2013).

È dunque un territorio sterminato quello della luce, sia come tema di riflessione che come pratica scenica. Ma un ambito piuttosto trascurato, oggetto di studi spesso molto tecnici. Eppure parlare di luce vuol dire parlare della concezione stessa dello spazio teatrale, della sua progettazione e del suo utilizzo, della separazione sala/palco o del suo superamento, del teatro della partecipazione o del teatro immagine, della scena immersiva e coinvolgente o di quella straniante. Vuol dire considerare una categoria grammaticale infinitamente declinabile nella scrittura di scena. Come affrontare questa materia seducente quanto insidiosa? Grazioli e Mari ci consegnano un libro rigoroso per l’approccio analitico e insieme godibile anche ai non specialisti perché procede liberamente per associazioni e suggestioni. Prende così forma un atlante della luce per parole chiave: invisibilità, materia, scrittura, polvere, buio, colore, movimento, voce, trasparenza, atmosfera, botanica, aria. Dodici voci di un vocabolario della luce e delle sue pratiche in ambito spettacolare, con una campionatura anche iconografica che, coerentemente, accosta e fa reagire warburghianamente scene teatrali e opere pittoriche, allestimenti operistici e fotografie d’autore, istallazioni e fotogrammi cinematografici, architettura e paesaggi. Molte immagini documentano lavori dello stesso Mari. E questi splendidi inserti iconografici sono a loro volta anche una riflessione sulla fotografia, cioè sulla scrittura di luce.

Determinante è la formula compositiva del volume, concepito come uno spazio di incontro, confronto, scambio fra un pensiero della luce e una dimensione operativa della luce. Con continui reciproci sconfinamenti disciplinari e incursioni in territori artistici contigui al teatro. Prendiamo per esempio la voce «buio». Apparentemente il contrario della luce. «Come ‘dire buio’?», si chiede Grazioli. In francese noir indica sia il buio che il colore nero. Ma se lo pensiamo come assenza di luce ne tradiamo l’etimo, che rinvia a un colore: buio viene dal latino burius, rosso cupo. Del resto il buio assoluto (l’oscurità totale tanto ricercata dai teatranti) non esiste, ed è molto più difficile fare buio che fare luce, come spiega Mari, il quale guarda piuttosto al buio come attività e come materia.

E se si capovolge lo sguardo? Il buio come luce vista di schiena. Grazioli suggerisce un’idea di buio come avvicinamento alla soglia dell’impercettibile (paragonabile al silenzio per John Cage) e ricorda alcune pratiche sceniche intente a ricavare presenze dall’oscurità, a disseppellire forme e figure dalle tenebre (si pensi agli spettacoli di Teatropersona, come L’ombra della sera o Macbettu). O forse, per dirla con Alessandro Carrera, «non si tratta di guardare il buio per vedere qualcosa; si tratta proprio di guardare il buio». La luce in scena è anche un fatto di attesa, aspettativa, presenza fantasmatica e concreta. Un fotogramma da Buongiorno, notte di Marco Bellocchio (Mari era direttore della fotografia) sembra «dire» proprio questo: la luce deve trovare qualcosa, un corpo, una superficie, della polvere. Se la luce non colpisse le cose non si vedrebbe nulla, né le cose né la luce stessa, ricorda Mari citando Juan de la Cruz. Perfino la luce di Dio è buio se non incontra un’anima. Come si vede, il percorso è vertiginoso.

In ogni voce il dialogo è serrato e simpatetico, tecnico e immaginifico insieme. I pensieri si rincorrono, si integrano, si provocano reciprocamente. Le prospettive si rovesciano. Nel capitolo intitolato al Colore, per esempio, Grazioli analizza il progetto di Spettacolo di luce per il Prometeo di Alexander Scriabjin realizzato da Bruno Munari, Davide Mosconi e Piero Castiglioni. Andato in scena nel 1980 per il Maggio Musicale Fiorentino, lo spettacolo non prevedeva filtri per le luci né gelatine, ma sfruttava le peculiarità cromatiche del tempo di accensione delle varie lampade: «La durata di innesco delle lampade a scarica e il percorso cromatico durante l’accensione danno variazioni che, sovrapposte, generano altri colori».

Si trattava di creare una partitura per la loro orchestrazione, come ricorda Mosconi: «Dopo aver provato e conosciuto ogni tipo di sorgente di luce, viene stabilito un elenco di possibilità combinatorie e di effetti possibili, dalla luce di Wood viola scuro appena percettibile alla luce delle Power Star, normalmente usate per illuminazione stradale. Effetti particolari si otterranno con piccolissime lampadine (lucciole) e con fili di nichelcromo incandescenti».

Così, commenta Grazioli, la tecnica si metamorfosa in principio artistico e compositivo. Il colore non viene «creato» per la scena; l’artista interviene sulla dimensione temporale di manifestazione dell’immagine, del suo stesso crearsi sotto gli occhi dello spettatore.

Da parte sua, Mari alterna spiegazioni puntuali e immagini fantastiche, sempre calandosi nella concretezza dell’esperienza con l’umile competenza dell’artigiano. Come quando conclude così un ragionamento sulle fonti storiche di luce e il loro rapporto con la temperatura: «Sarà perché mi sono scottato tante volte con i proiettori di teatro, appunto incandescenti, che posso dire di aver sentito sulla pelle il rapporto tra luce, calore e colore».

Nel capitolo sul Movimento parla del teatro e del cinema come «trappole in cui la luce entra e non riesce più a uscire». Si produce così lo spettacolo della luce, trappola anche per l’occhio, perché intrappolare la luce produce incanto e chiama in causa «la durata di quello che vediamo, come all’alba e al tramonto». Proprio perché tentano di sincronizzare la nostra osservazione della luce che passa con il nostro tempo interiore, «cinema e teatro non sono che infinite repliche dell’alba e del tramonto».

Piuttosto che lighting designer, Mari preferisce definirsi luciaio (così lo chiamava Franco Quadri) oppure «operaio della luce». Si paragona a un monaco, o a un detective. Ama il bianco e nero, il rapporto con l’ombra. È capace di sintesi folgoranti e di immagini bellissime: come quando si lancia in un vero e proprio elogio della vecchia diapositiva: «Un manufatto non troppo diverso nella sua missione dal tassello di una finestra di vetro colorato di una cattedrale medievale: racchiude su una superficie relativamente piccola un grande potenziale di sviluppo di immagine all’incontro con la luce».

E ancora: «miniatura di luce che può esplodere tra le mani», «scrigno di luce rappresa».

Operaio della luce è colui che cerca di «intercettare la luce che passa per costringerla a sostare un poco davanti ai nostri occhi» (e, dilatando il momento, farci dimenticare il nostro tempo personale). E per farlo deve lavorare col buio, ricavare la luce dal buio, perché la luce non si può modellare (non è come la creta) non si può incanalare (non è come l’acqua). Ma della creta e dell’acqua, del pulviscolo e del vapore (di qualsiasi superficie, come ha mostrato Svoboda) può essere rivelatrice e «partecipe». La luce infatti è un’illusione, non ha corpo, ma potremmo dire con Aristotele che essa è corporea «per partecipazione». È il quinto elemento, secondo l’esoterismo antico, quello che connette l’anima al corpo. È grazie a lei che il teatro può essere il luogo della visione e dell’accadere, la soglia tra la rappresentazione di una forma e la sua immagine psichica, l’apparizione che trattiene lo sguardo. Come nell’iconostasi, che Pavel Florenskij definiva il «confine tra mondo visibile e mondo invisibile», luogo dove si manifesta una pittura sublime, in cui le cose sono «come prodotte dalla luce».

Collegamenti

Sentire e dire luce

Chiarori, abbagli e crepuscoli, lampi e rivelazioni. Il numero 9 della rivista semestrale Sciami – Sentire luce a cura di Cristina Grazioli (Sciami edizioni, Teramo-Roma, 2021) raccoglie una serie di contributi «sentiti», prima ancora che pensati, sul ruolo svolto dalla luce nell’evento performativo e teatrale. Sentire luce attribuisce alla percezione e alla sensorialità un aspetto imprescindibile dell’evento spettacolare, che ha luogo in uno spazio performativo «sempre pervaso da sostanza luminosa». A questo riguardo Grazioli cita Pietro Gonzaga, pittore, decoratore e scenografo, che in una lettera del 1807 descrive la luce scenica come una «massa» che invade lo spazio tra scena e sala, miscelandosi con l’aria, i vapori e gli oggetti. I composti pulviscolari e gassosi invadono anche la scena delle arti visive del Novecento, talvolta depurati dagli aspetti sensoriali. Su questa forma gassosa, che dalle Avanguardie Artistiche giunge fino a noi come una nebbia nella quale si perdono i confini tra generi, è necessaria una digressione.

Uno dei documenti più precisi, sottili, sofisticati e ironici che «illuminano» la questione sono cinque fotografie dell’allestimento della mostra di Constantin Brancusi alla Brummer Gallery di New York, numerate da Marcel Duchamp in controluce sul verso e associate alla frase Les 58 numéros flottent très facilement dans les 3 galleries. La frase (che troviamo in una lettera di Duchamp inviata a Brancusi il giorno successivo al vernissage) entra a pieno titolo nella costruzione dell’opera, che include una sottile ironia sul sistema dell’arte: i numeri sono quelli delle opere in catalogo. Ruotate specularmente in controluce per essere trasformate in numeri che fluttuano nell’aria (anche in questo caso la luce partecipa alla creazione di un’opera aeriforme), le sculture di Brancusi flottent nell’incavo tra recto e verso di un foglio fotografico, enigmatico spazio associato al respiro e all’esalazione di fumo, ai vapori e ai gas, uno spazio nel quale ora galleggiano anche le immagini, i testi, le voci e i rumori del nostro tempo.

Questione complessa quella della luce nelle arti visive, performative e teatrali, là dove questa entra in rapporto con forme atmosferiche e pulviscolari. Il numero di Sciami – Sentire luce esplora le relazioni tra luce e oscurità, spazio condiviso e dissolvenze atmosferiche con interventi artistici, articoli e saggi, talvolta anche divergenti tra loro, a beneficio di una complessità che è anche quella dell’oggetto indagato. Il «teatro naturale» nei video di Michele Sambin (Lampi); l’estetica dello spettacolo modificata dalla tecnologia d’illuminazione e l’ecologizzazione dei teatri nell’articolo di Véronique Perruchon (Estinzione dello spettacolo: riflessioni sulla via ecologica del teatro); l’aspetto atmosferico del paesaggio urbano nella ricognizione di Joslin McKinney, che applica categorie scenografiche per interpretare le mutazioni dell’ambiente in cui viviamo (Luce, spazio e atmosfera urbana: fare esperienza della città come scenografia)… Immagini e discorsi che s’intrecciano tra loro.

La conversazione tra Alfonso Cariolato e Jean-Luc Nancy entra nel merito dei problemi filosofici posti dal rapporto tra luce e oscurità. Nancy auspica il raggiungimento di una fonte luminosa attraverso non la vista ma il contatto con altri corpi: «Non resta che brancolare […] sfiorare gli altri corpi, e forse alla lunga ricevere uno strano bagliore» (Il fondo, l’opacità, il bagliore). Con una sorprendente acrobazia il filosofo francese ci regala la speranza che una percezione amodale della luce possa farla risplendere nella totale oscurità. L’idea che lo sfiorarsi nel buio possa produrre strane luminescenze fornisce un’immagine suggestiva dello stare dei corpi nell’ambiente fisico, dove ha luogo l’evento teatrale e performativo.

Alla luce che illumina il moderno e il contemporaneo attraverso il cinema e la fotografia, invadendo la scena teatrale e performativa, sono stati dedicati diversi studi.

Quello di Elio Grazioli sugli «effetti luminosi involontari [che] rivelano forse anche qualcosa di imprevedibile che c’è sempre nella fotografia» (Lampi e rivelazioni. Fotografia), pur non entrando nel merito dell’illuminazione scenica – se mi è permesso il gioco di parole – la «illumina» (il raddoppiamento che mostra ciò che a un primo sguardo non è stato notato è un tema caro a Grazioli). Negli effetti di luce imprevisti che si fissano nelle fotografie «sbagliate» (sovraesposizioni, bruciature, bagliori provocati dalle riprese in controluce) si assiste a quello che Michel Frizot definisce «l’incontro delle nostre intenzioni con tutto ciò che vi si sottrae». In queste fotografie, scrive Grazioli, la luce allude «a una dimensione altra […] ‘infrasottile’, per dirla con Marcel Duchamp». Anche nelle fotografie scattate alla Brummer Gallery da Soichi Sunami e numerate da Duchamp l’«infrasottile»(inframince) si rivela in controluce.

L’orizzonte teorico nel quale si situa la riflessione di Elio Grazioli è quello dell’ «inconscio ottico», espressione coniata da Walter Benjamin nel saggio Breve storia della fotografia del 1931. Questa espressione sostituisce quella di «nuova regione della coscienza» usata precedentemente dallo stesso Benjamin in Replica a Oscar A. H. Schmitz del 1927, una riflessione sul cinema che ha fatto saltare la rappresentazione piccolo-borghese del mondo «con la dinamite dei decimi di secondo». Sia il filosofo Henri Bergson (L’evoluzione creatrice, 1907) che lo scrittore Edmondo De Amicis (Cinematografo cerebrale, 1907) avevano riscontrato l’analogia che intercorre fra il flusso delle immagini cinematografiche e quello della coscienza.

Il flusso temporale ricostruito dalla registrazione, selezione e montaggio delle inquadrature non è indipendente dalle discontinuità percettive causate dalle variazioni dell’intensità luminosa. Si potrebbe dire che una parte di quello che vediamo sullo schermo lo comprende una diversa e indipendente coscienza visiva depositata nel flusso di luce riflesso dall’ambiente. Nel saggio L’approccio ecologico alla percezione visiva, James Gibson, sostiene che non è necessaria una mediazione di tipo elaborativo, né di tipo inferenziale per raccogliere l’informazione percettiva disponibile nell’ambiente in cui viviamo. Potrebbe essere questo un punto d’incontro tra l’«ecologizzazione dei teatri» profetizzata da Véronique Perruchon, le ricerche sulla declinazione atmosferica dell’illuminazione scenica e gli studi sulla percezione visiva? Possiamo per il momento dire che la luce che singhiozza nel film Nosferatu il vampiro di Friedrich Wilhelm Murnau, o quella intermittente riflessa da un prisma in rotazione nel cortometraggio Emak Bakia di Man Ray è anche quella delle scene performative e teatrali colonizzate dal cinema e dalla fotografia.

Alcuni dei temi discussi nel numero di Sciami migrano (sciamano) in Dire luce. Una riflessione a due voci sulla luce in scena (Cue Press, Imola, 2021), dove Cristina Grazioli e il Disegnatore Luci e Direttore della Fotografia Pasquale Mari toccano un tema delicato: il discorso sull’arte che interagisce con la pratica stessa dell’arte. Oggetto di questa interazione è ancora l’illuminazione scenica con i suoi effetti atmosferici, assunti anche come metafora del modo in cui il discorso di Mari sulla sua opera incrocia quello storico-artistico di Grazioli sul rapporto tra luce naturale e artificiale, scena e paesaggio.

Nel primo capitolo della riflessione a due voci si affronta una questione cruciale, quella della luce e del suo rapporto con il bianco. Richiamando l’opera di Francisco de Zurbarán, William Kentridge, Mario Dondero, Gastone Novelli e di altri ancora, Mari assegna al colore bianco una prossimità con l’invisibile. Ma il bianco è un colore? Narciso Silvestrini ricorda che nel pensiero del filosofo, teologo e vescovo Roberto Grossatesta la luce, il bianco scende ai colori per remissione, per attenuazione mentre, aggiunge Silvestrini, l’oscurità, il nero ascende ai colori per intenzione, per vocazione. Sembra riproporsi l’analoga tensione che nel triangolo e nella piramide si stabilisce tra il vertice e la base. Il colore è un «oggetto inquieto» che oscilla alternativamente tra il chiaro e lo scuro. Questa inquietudine del colore ha un rapporto con i vapori rossastri o bluastri di cui parla Gonzaga e con l’aspetto atmosferico dell’illuminazione scenica alla quale Cristina Grazioli ha consacrato le sue ricerche?

Il colore e la luce sono un vero rompicapo. La luce lascia anche delle impronte. Nel capitolo Materia i due interlocutori riflettono sulla scrittura come traccia, impronta o indice che richiama l’esperienza primaria del contatto della luce con la materia e con la sua oscurità. Il tema è ripreso nel capitolo Scrittura nel quale si riflette sul passaggio dalla scrittura del testo a quella scenica. Grazioli porta come esempio la piuma del sipario realizzato da Yuri Kuper e fotografato da Mari in occasione dell’allestimento per il Falstaff (di cui Mari ha creato le luci) andato in scena al Teatro Mariinskij 2 nel 2018: «una penna d’oca, chiara e lieve su fondo scuro: un’immagine che mi sembra condensare il passaggio dalla scrittura del testo a quella scenica» (p. 45). L’esempio si regge su una metafora visiva, ma se dovessimo cercarlo nella specificità dell’illuminazione scenica? La luce laterale, cosiddetta «di taglio», usata nella scena teatrale conserva il carattere primitivo del rapporto che la scrittura intrattiene con la luce. Il segno epigrafico scolpito sulla pietra e quello impresso sulla tavoletta d’argilla si rivelano infatti pienamente quando la luce illumina la superficie «di taglio».

Vagabondando tra le pagine di Dire luce, nei vapori della riflessione a due voci sulla luce in scena mi sono perso. Tra questi vapori e polveri che impediscono una visione chiara e puntuale (nel senso di focale e foveale), penso a quanto sia lontano da noi lo sguardo partorito dalla geometria ottica della fine del V secolo a.C., che consegna alla scienza architettonica dei lumi e all’illuminotecnica il mito del raggio luminoso e visivo.

Questo raggio, che ha conferito alla scena del teatro all’italiana la forma che conosciamo, ora si flette e rifrange nelle polveri delle sue alternative atmosferiche. Tuttavia è sempre la stessa luce geometrica e radiante che si dilata con «molta gratia» nell’«atriolo periptero» attribuito a Donato Bramante, esempio magnifico di luce dall’alto che genera uno spazio atmosferico. Forse non è necessario «liberare la luce dalla scatola ottica» (p. 148) per conferire allo spazio architettonico e scenografico una qualità atmosferica. L’utopia «aerocentrica» della scena illuminata, assunta da Cristina Grazioli come modello ideale dello spazio teatrale e performativo contemporaneo, l’illuminazione scenica che già Gonzaga descriveva come una massa in circolo nell’aria ha una lontana antenata: la luce che seguiva traiettorie circolari volgendosi in spire e al tempo stesso poteva propagarsi anche in modo rettilineo.

Il moto aeriforme che anima lo spazio architettonico e scenografico raccontato in Sentire e Dire luce trasporta con sé elementi eterogenei, formando una «massa» luminosa e pulviscolare che avvolge l’evento e il pubblico, avvicina e compenetra l’uno nell’altro.

Collegamenti

Antologia del grande attore

Per meglio inquadrare l’importanza dell’Antologia del grande attore è necessario connotare il suo autore: figura poliedrica, Vito Pandolfi si distingue nel Secondo dopoguerra in qualità di regista di grandi attori, commediografo, critico teatrale, fondatore della compagnia I comici della strada – composta, tra gli altri, dai giovani Tino Buazzelli, Rossella Falk, Paolo Pannelli, Arnoldo Foà – e autore di libri fondamentali come La commedia dell’arte (1956), Il teatro drammatico dalle origini ai giorni nostri (1959), Teatro tedesco espressionista (1965), Teatro borghese dell’Ottocento (1967), Regia e registi nel teatro moderno (1973).

Spetta a Cue Press il merito di aver rieditato un testo in parte dimenticato ma fondamentale come è l’Antologia del grande attore (1954) che Goffredo Fofi nella sua Prefazione definisce: «Il monumento che Pandolfi ha eretto alla nostra tradizione attoriale, alle sue figure più rappresentative, alle sue varianti, alle sue potenzialità di ieri e, indirettamente, per quanto hanno consegnato e in vario modo insegnato alla storia dello spettacolo, di oggi».

Il volume in questione è un’opera di grande erudizione e di ampia conoscenza delle variegate declinazioni e evoluzioni artistiche dell’attore come si sono manifestate dall’Ottocento alla meta e oltre del Novecento che l’autore ripercorre attraverso una sequenza di voci monografiche relative ai vari protagonisti della scena modellate con il ricorso agli scritti degli attori, a testimonianze di spettatori autorevoli e personaggi e critici illustri come Gramsci e Gobetti, Bracco e Marinetti, d’Amico e Simoni, Alvaro e Zavattini.

Quello che emerge è la storia della figura del grande attore, dalla sua affermazione al suo declino, lungo un intrigante percorso che si enuclea da estratti dalle lezioni di declamazione d’arte drammatica di Antonio Morrocchesi agli scritti e lettere del mazziniano Gustavo Modena alle pagine di Anton Giulio Bragaglia dedicate al napoletano Antonio Petito.

Sono esemplari le pagine tratte dai Ricordi e studi storici di Adelaide Ristori a proposito di Mirra di Alfieri, suo cavallo di battaglia; come colpiscono per profondità analitica le parole di Tommaso Salvini su Re Lear e sul carattere di Jago.

Dopo fondamentali attori del calibro del napoletano Edoardo Scarpetta, Ermete Novelli, Virgilio Talli, Ermete Zacconi, si incontrano Eleonora Duse descritta da Pirandello («in lei tutto è interiormente semplice, spoglio, quasi nudo»), il trasformista Leopoldo Fregoli immortalato dall’autorevole Silvio d’Amico, e Ruggero Ruggeri che segna l’inizio del declino del vecchio interprete («ci dà l’immagine di un passato svanito, è come uno specchio offuscato», sostiene lo stesso Pandolfi), con Giovanni Grasso e Angelo Musco si entra in contatto con il teatro siciliano.

Se Ettore Petrolini sposta il baricentro dell’attenzione sul versante dell’ambito romano, Raffaele Viviani ci fa conoscere il varieté di stampo napoletano.

L’Antologia del grande attore si conclude con una serie di documenti che indicano, da un lato, l’esaurirsi del filone del teatro di prosa di tradizione e interpretato dal grande attore, dall’altro lato, la parallela affermazione del musical-hall e del cinema, come indicato dall’attività artistica de I Fratellini, di Totò raccontato da Cesare Zavattini, dalle dichiarazioni di Vittorio De Sica, Luchino Visconti, Anna Magnani di cui parla Corrado Alvaro.

Collegamenti

Un percorso coerente e coraggioso, come spiegare Stehler ai giovani

La pubblicazione di un importante volume, che ne ripercorre la parabola artistica, è l’occasione per fare il punto, in dialogo con l’autore, su quel che resta, oggi, dell’idea di teatro del Maestro e su come la si può raccontare alle nuove generazioni.

Tutto Strehler in venti lezioni. È questo l’ambizioso progetto di Alberto Bentoglio, faro degli studi teatrali alla Statale di Milano, che aggiunge un ulteriore, definitivo tassello alle sue indagini sulla storia del teatro (non solo) milanese, dalla Ricostruzione in poi. Nel periodo più buio della pandemia, infatti, ha approfittato di un corso di lezioni a distanza per raccogliere, sintetizzare, trasmettere il magistero artistico di Giorgio Strehler, il suo imprescindibile legame con il Piccolo Teatro, l’idea stessa di quel ‘teatro d’arte’ inteso come missione civile e artistica, negli anni in cui si stava ‘facendo’ l’Italia e la coscienza del rinnovato pubblico italiano. Da qui un volume, 20 lezioni su Giorgio Strehler, fresco di stampa per i tipi di Cue Press, 393 pagine in cui viene riassunta l’intera parabola artistica del grande regista, dal debutto nel 1943 fino al Così fan tutte rimasto incompiuto nel dicembre del 1997. Riflessioni, recensioni, foto di scena e l’imprescindibile, monumentale teatrografia costituiscono l’occasione per una riflessione su questo importante contributo.

Quasi un quarto di secolo dopo la sua morte, tenere un corso su Strehler – quindi fissarne la parabola umana e artistica sulla carta – significa traghettarne l’opera a una generazione che non ne ha mai visto gli spettacoli in scena. Come si assolve questo compito, come si ‘racconta’ l’attività di un grande Maestro del teatro del Novecento? E soprattutto cosa si decide di salvare, durante e dopo l’emergenza sanitaria?

Fortunatamente Strehler amava scrivere. Quindi i suoi spettacoli sono spesso accompagnati da diari di prova, note di regia, riflessioni sul testo che ci illuminano sul suo lavoro. E poi grazie al lavoro eccellente di Carlo Battistoni ci sono i video di alcuni suoi allestimenti (teatrali e musicali) che raccontano meglio di tante parole il suo teatro. Certo, mancano alcuni spettacoli storici (penso fra tutti all’Opera da tre soldi) ma molte fotografie di scena, bozzetti, musiche, documenti vari ci aiutano a ricostruire queste sue regie. Il teatro di Strehler credo vada salvato tutto: è un percorso coerente e coraggioso dall’inizio alla fine. Strehler non ha mai fatto nulla per caso.

Strehler amava considerarsi non un artista, ma «uno che fa il mestiere dell’interprete», «servo e padrone di ogni autore come il suo Arlecchino», annotava Squarzina. Eppure la ‘necessità’ dell’atto interpretativo sottintendeva sempre un’urgenza militante, particolarmente avvertita sin dagli anni della Ricostruzione: è ancora vivo il ricordo delle sue battaglie, è ancora in piedi il suo castello di ideali?

Le battaglie di Strehler sono quelle che il teatro sta affrontando ancora oggi e che affronterà sempre. Sono differenti i contendenti, ma gli ideali per i quali Strehler si è battuto sono, a mio avviso, sempre validi. Il teatro d’arte per tutti, l’Europa della cultura, quante cose ha detto Strehler trent’anni fa che ancora oggi sentiamo ripetere quotidianamente? In aula, durante le lezioni, ho imparato dalle osservazioni dei miei studenti ad apprezzare l’attualità di Strehler.

Accanto al teatro di prosa, Strehler ha firmato una cinquantina di regie liriche in cui si attiene al canone dell’«interpretazione dello spirito» dell’opera, in un dialogo fecondo con la dimensione musicale: forse gli spettacoli più frequentemente ripresi, tanto che alcuni (soprattutto i titoli mozartiani) fanno ancora parte del repertorio di alcuni grandi teatri. Sono invecchiati o invecchieranno, questi spettacoli?

Gli spettacoli d’opera invecchiano se non sono mantenuti vivi. La bohème di Zeffirelli, l’Aida di de Bosio, il Ratto dal serraglio o Le nozze di Figaro di Strehler sono regie vive e piene di energia. E poi mantenere la memoria delle migliori regie storiche del teatro musicale dovrebbe essere una priorità delle Fondazioni liriche. L’esempio che ci arriva dalla lunga e fortunata vita di Arlecchino dovrebbe fare riflettere.

Strehler è forse uno degli ultimi registi ad aver intrattenuto e alimentato un rapporto molto forte con i grandi ‘padri’ del teatro del Novecento, da Copeau a Jouvet a Brecht, tutti animati dal desiderio di un rinnovamento sociale: non è un caso se proprio l’Elvira di Jouvet venne scelta nel 1986 per inaugurare il Teatro Studio e la Scuola. Oggi è ancora viva l’eredità di Strehler?

L’eredità di Strehler è vivissima e si chiama Piccolo Teatro. Cambiano gli spettacoli, gli attori, i pubblici, cambia Milano, ma l’istituzione Piccolo Teatro è sempre solida, in ottima salute e artisticamente produttiva. Strehler (e Grassi e Nina Vinchi) ne sarebbero orgogliosi. Questo è, a mio avviso, il lascito più importante, la vera ‘eredità Strehler’, raccolta con onore prima da Luca Ronconi e Sergio Escobar, ora da Claudio Longhi.